디멘의 블로그

Dimen's Blog

이데아를 여행하는 히치하이커

Alice in Logicland

Lebesgue Measurable Sets and Borel Measurable Sets

25 Feb 20251. Lebesgue Measure

From Carathéodory’s theorem, we can define a measure $m$ on $\mathbb{R}$ as follows.

-

Show that $\mathcal{A}_0 = \lbrace \cup^n_{k=1} (a_k, b_k] : a_k, b_k \in \mathbb{R}^\infty \rbrace $ is an algebra.

-

For $A \in \mathcal{A}_0$, show that the representation $A = \sqcup^n_{k=1} (a_k, b_k]$ is unique.

-

Define $\rho: \mathcal{A}_0 \to [0, \infty]$ as:

\[\rho(\sqcup^n_{k=1} (a_k, b_k]) = \sum^n_{k=1}(b_k - a_k)\]Show that $\rho$ is a premeasure.

-

Apply Carathéodory’s extension theorem to $\mathcal{A}_0, \rho$ to obtain the outer measure $m^\ast$.

-

Restrict the domain of $m^\ast$ to $m^\ast$-measurable sets to obtain $m$.

Since algebras are only closed under finite unions, steps 1, 2, and 3 are almost trivial. For the proofs of steps 4 and 5, see the related post.

Definition. The aforementioned $m$ is called the Lebesgue measure. Moreover, sets belonging to the domain of $m$ are called Lebesgue measurable.

The following facts follow readily from Carathéodory’s theorems.

Theorem.

- $m([a, b]) = m((a, b)) = m((a, b]) = m([a, b)) = b - a$

- When $A \subset \mathbb{R}$ is countable, $m(A) = 0$

Since the measure obtained by Carathéodory’s extension theorem is a complete measure, the following holds.

Theorem. $m$ is a complete measure.

Furthermore, since $\sigma(\mathcal{A}_0)$ is the Borel $\sigma$-algebra $\mathcal{B}$, it follows that:

Theorem. Borel measurable sets are Lebesgue measurable.

2. Sets That Are Lebesgue Measurable but Not Borel Measurable

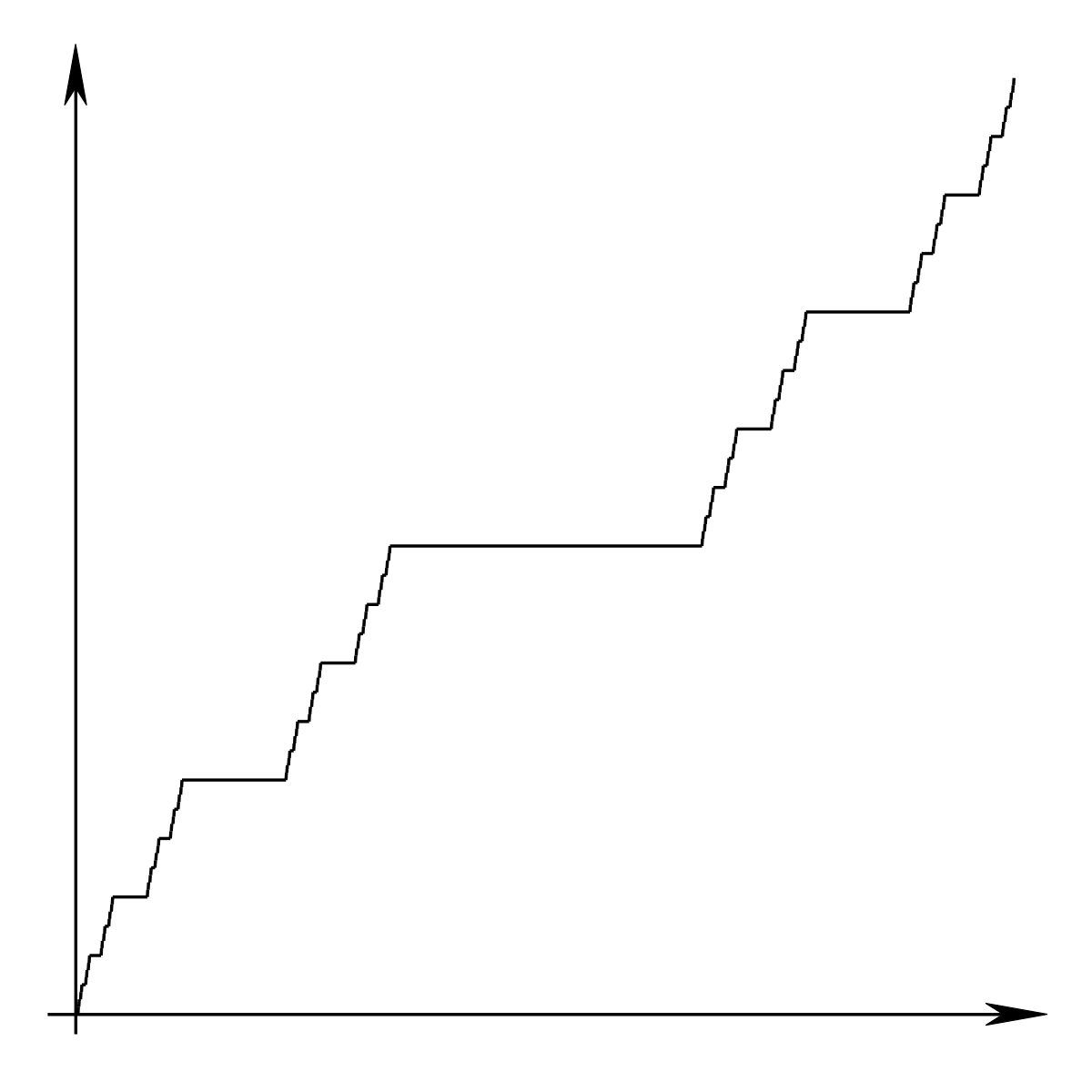

Definition. Define the sequence of sets $\lbrace C_n \rbrace$ as follows:

\[\begin{gather} C_0 = [0, 1]\\ C_1 = I_0 \setminus (1/3, 2/3) \\ C_2 = I_1 \setminus \{ (1/9, 2/9) \cup (7/9, 8/9) \} \\ \vdots \end{gather}\]The Cantor set $C$ is defined as $\cap^\infty_{n = 0}C_n$.

Theorem.

- The Cantor set is uncountable.

- The Cantor set has Lebesgue measure 0.

Proof.

-

Elements belonging to the Cantor set are numbers whose ternary decimal expansion contains no digit 2 in any position. There are $2^\aleph_0$ such numbers, hence uncountable.

-

Since $m(C_n) = (2/3)^n$, we have $m(C) = \lim_{n \to infty} (2/3)^n = 0$. ■

Definition. Let $J_n$ denote the sets removed at each stage in defining the Cantor set. That is,

\[\begin{gather} J_1 = (1/3, 2/3) \\ J_2 = (1/9, 2/9) \cup (7/9, 8/9) \\ \vdots \end{gather}\]Define the sequence of functions as follows:

\[\begin{gather} \operatorname{dom} f_1 = J_1,\; f_1(x) = \frac{1}{2} \\\\ \operatorname{dom} f_2 = J_1 \cup J_2, \; f_2(x) = \begin{cases} 1/4 & x \in (1/9, 2/9) \\ 1/2 & x \in (1/3, 2/3) \\ 3/4 & x \in (7/9, 8/9) \end{cases} \\\\ \vdots \end{gather}\]Define $f: I \to I$ as follows:

\[f(x) = \inf \{ f_n(y) : y \geq x, y \in \mathrm{dom} f \}\]$f$ is called the Cantor function.

Theorem. The Cantor function is continuous.

Proof. Let $f$ be the Cantor function. Since $f$ is an increasing function, if $f$ has discontinuities, they would be jump discontinuities. Therefore, for some $\epsilon > 0$ and $y_0 \in I$, the interval $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$ would lie outside $\operatorname{im} f$. However, among the elements of $(y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon)$, there exists a number whose binary decimal expansion has finitely many digits. Such a number belongs to $\operatorname{im}f$, which is a contradiction. ■

Theorem. There exist sets that are Lebesgue measurable but not Borel measurable.

Proof.

Lemma. If $f: I \to I$ is an increasing function, then $f^{-1}$ maps Borel sets to Borel sets.

Proof of lemma. Let $\mathcal{A} = \lbrace S \subset I : f^{-1}(S) \in \mathcal{B} \rbrace $. It is trivial that $\mathcal{G} \subset \mathcal{A}$, where $\mathcal{G}$ is the collection of open sets of $I$. Moreover, it is trivial from properties of inverse functions that $\mathcal{A}$ is a $\sigma$-algebra. Therefore, $\mathcal{A} \supseteq \sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{B}$.

Let $f$ be the Cantor function and define $F$ as follows:

\[F(x) =\inf \{y : f(y) \geq x \}\]$F$ is a strictly increasing function with $\operatorname{im} F = C$ (where $C$ is the Cantor set). Let $V$ be the Vitali set. Since $F[V]$ is contained in $C$, it is a null set and thus, is Lebesgue measurable by the completeness of Lebesgue measure. However, $F[V]$ is not Borel measurable. If it were Borel measurable, then since $F$ is strictly increasing (hence injective), $F^{-1}(F[V]) = V$ would have to be measurable. ■

카라테오도리 정리를 이용한 측도의 구성

25 Feb 2025필자는 카라테오도리 정리Carathéodory theorem를 3가지로 구분해서 이해하는 방식을 선호하기 때문에, 이 글에서도 해당 방식을 따른다. 각각 다음과 같다.

- 카라테오도리 구축 정리: 임의의 집합족과 양함수로부터 외측도outer measure 를 정의할 수 있다.

- 카라테오도리 제한 정리: 외측도의 정의역을 가측 집합으로 제한한 함수는 측도가 된다.

- 카라테오도리 확장 정리: 대수 $\mathcal{A}_0$ 위의 예비측도premeasure $\mu_0$를 확장하는 $\sigma(\mathcal{A}_0)$ 위의 측도는, 집합족을 $\mathcal{A}_0$, 양함수를 $\mu_0$로 잡은 뒤 구축 정리를 적용하여 얻은 외측도 $\mu^\ast$에, 제한 정리를 적용하여 얻은 측도가 유일하다.

도식적으로, 다음과 같이 이해할 수 있다.

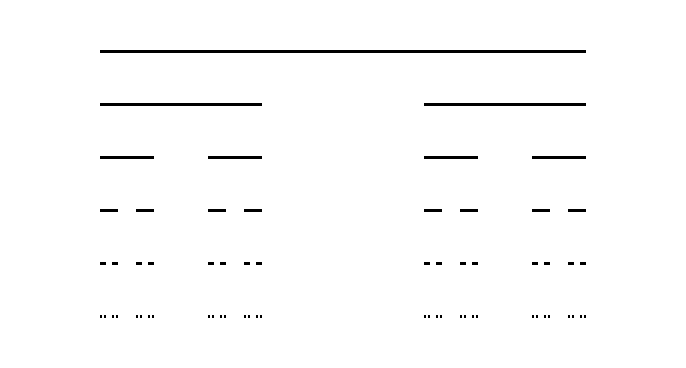

| (1) | (2) | (3) | |

|---|---|---|---|

| 정의역 | 대수 $\mathcal{A}_0$ | $\sigma$-대수 $\mathcal{A}$ | 멱집합 $\mathcal{P}(X)$ |

| 함수 | 예비측도 $\mu_0$ | 측도 $\mu$ | 외측도 $\mu^\ast$ |

구축 정리는 (1) → (3), 제한 정리는 (3) → (2), 확장 정리는 (1) → (2)의 방향을 가진다. 하나하나 살펴 보자.

정의. $X$ 위의 외측도 $\mu^\ast: \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$는 다음을 만족하는 함수이다.

- $\mu^\ast(\varnothing) = 0$

- $A \subset B \implies \mu^\ast(A) \leq \mu^\ast(B)$

- $\mu^\ast\left( \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^\ast(A_n)$

카라테오도리 구축 정리. $X$의 부분집합으로 이루어진 임의의 집합족 $\mathcal{S}$와, $l(\varnothing) = 0$을 만족하는 임의의 함수 $l: \mathcal{S} \to [0, \infty]$가 주어졌을 때, 다음과 같이 정의된 $\mu^\ast$은 외측도이다.

\[\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} l(A_n) : \{ A_n \} \subset \mathcal{S} \text{ covers }E \right\}\]

즉, $\mu^\ast$은 덮개의 극한으로서 $E$의 ‘측도’ 비스무리한 것을 정의하는 함수이며, 구분구적법에서 상합upper sum과 개념적으로 비슷하다.

증명. 1과 2는 자명하다. 3을 보인다.

$A = \bigcup A_n$이라고 하고, 임의의 $\epsilon > 0$이 주어졌다고 하자. $\mu^\ast$의 정의에 의해, 각 $n$에 대해 다음을 만족하는 $A_n$의 덮개 $\mathcal{C}_n = \lbrace A_{nm} \rbrace_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$가 존재한다.

\[\sum l(A_{nm}) \leq \mu^*(A_n) + \epsilon/2^n\]따라서,

\[\sum_{n, m \in \mathbb{N}} l(A_{nm}) \leq \sum \mu^*(A_n) + \epsilon.\]그리고 $\bigcup \mathcal{C}_n$이 $A$를 덮으므로, $\mu^\ast$의 정의에 의해 $\mu^\ast(A) \leq \sum_{n, m \in \mathbb{N}} l(A_{nm})$이다. ■

정의. $\mu^\ast$가 외측도라고 하자. 임의의 $E$에 대해 다음을 만족하는 집합 $A$를 $\mu^\ast$에 대해 가측measurable이라고 한다.

\[\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c)\]

정의. $\mu^\ast$가 외측도라고 하자. $\mu^\ast(N) = 0$인 $N$을 영집합null set이라고 한다.

즉, 가측 집합은 $\mu^\ast$에 대해 임의의 집합을 ‘깔끔하게’ 분할하는 집합이다. 따라서 가측 집합으로만 이루어진 모임 위에서 $\mu^\ast$은 일반적인 측도와 같이 행동할 것으로 예측할 수 있다. 이 예측을 입증하는 것이 다음의 제한 정리이다.

카라테오도리 제한 정리. $\mu^\ast$가 외측도라고 하자. $\mu^\ast$에 대해 가측인 집합들의 모임을 $\mathcal{A}$라고 할 때, 다음이 성립한다.

- $\mathcal{A}$는 $\sigma$-대수이다.

- $\mu^\ast |_\mathcal{A}$는 측도이다.

- $\mathcal{A}$는 $\mu^\ast$의 모든 영집합을 포함한다.

증명.

1. $\mathcal{A}$는 대수이다.

여집합 닫힘은 자명하다. 유한 교집합 닫힘임을 보인다.

$A, B$가 가측이라고 하자. $A \cap B$가 가측임을 보이기 위해 다음을 보이면 충분하다.

\[\mu^*(E \cap (A \cap B)) + \mu^*(E \cap (A \cap B)^c) \leq \mu^*(E) \quad \cdots \quad (*)\]$A, B$가 가측이므로 다음이 성립한다.

\[\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c) \\ &= \mu^*(E \cap A \cap B) + \mu^*(E \cap A \cap B^c) \\ &+ \mu^*(E \cap A^c \cap B) + \mu^*(E \cap A^c \cap B^c) \end{aligned}\]따라서 $(\ast)$은 다음과 동치이다.

\[\begin{aligned} \mu^*(E \cap (A^c \cup B^c)) &\leq \mu^*(E \cap A \cap B^c) \\ &+ \mu^*(E \cap A^c \cap B) \quad \cdots \quad (**) \\ &+ \mu^*(E \cap A^c \cap B^c) \end{aligned}\]간단한 집합론으로부터 다음을 알 수 있다.

\[A^c \cup B^c = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \cup (A^c \cap B^c)\]따라서 $(\ast\ast)$가 성립한다. □

2. $\mathcal{A}$는 $\sigma$-대수이다.

$A_n \uparrow A$인 $\lbrace A_n \rbrace \subset \mathcal{A}$에 대해 $A \in \mathcal{A}$임을 보이면 충분하다. (why?)

외측도의 정의에 의해 $\mu^\ast(E \cap A_n) \leq \mu^\ast(E \cap A)$이다. $C_1 = A_1, C_n = A_n \setminus A_{n - 1}$이라고 하자. $\bigsqcup C_n = A$이다. 또한,

\[\begin{aligned} \mu^*(E \cap A_n) &= \mu^*(E \cap A_n \cap C_n) + \mu^*(E \cap A_n \cap C_n^c) \\ &= \mu^*(E \cap C_n) + \mu^*(E \cap A_{n - 1}) \\ &= \cdots \\ &= \sum^n_{k = 1} \mu^*(E \cap C_k) \end{aligned}\]이다. 따라서 $\sum^\infty \mu^\ast(E \cap C_n) \leq \mu^\ast(E \cap A)$이다. 그런데 $\lbrace E \cap C_n \rbrace $이 $E \cap A$를 덮으므로, $\sum^\infty \mu^\ast(E \cap C_n) \geq \mu^\ast(E \cap A)$이다. 따라서 $\sum^\infty \mu^\ast(E \cap C_n) = \mu^\ast(E \cap A)$이다.

따라서 임의의 $\epsilon > 0$에 대해, 충분히 큰 $N$이 존재하여 $\mu^\ast(E \cap A) - \epsilon \leq \mu^\ast(E \cap A_n)$이다. 따라서,

\[\begin{aligned} \mu^*(E \cap A_n^c) &= \mu^*(E) - \mu^*(E \cap A_n) \\ &\leq \mu^*(E) - \mu^*(E \cap A) + \epsilon \end{aligned}\]이므로 다음을 얻는다.

\[\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \cap A_n^c) \leq \mu^*(E) + \epsilon\]$n \to \infty$로 보내면 $\mu^\ast(E \cap A) + \mu^\ast(E \cap A^c) = \mu^\ast(E)$이다. □

3. $\mu^\ast|_\mathcal{A}$는 측도이다, 4. $\mathcal{A}$는 모든 영집합을 포함한다.

Left as an exercise to the readers. (어렵지 않음) ■

정의. $\mathcal{A}_0$가 대수라고 하자. $\rho: \mathcal{A}_0 \to [0, \infty]$가 예비측도라는 것은 다음을 만족한다는 것이다.

- $\rho(\varnothing) = 0$

- 쌍으로 서로소인 가산 집합족 $\lbrace A_n \rbrace $에 대해, $\bigcup A_n \in \mathcal{A}_0$라면 $\rho\left( \bigcup A_n \right) = \sum \rho(A_n)$

카라테오도리 확장 정리. 대수 $\mathcal{A}_0$ 위의 예비측도 $\rho$에 대해, 다음과 같이 정의하자.

\[\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_0(A_n) : \{ A_n \} \subset \mathcal{A}_0 \text{ covers }E \right\}\]이때, 다음이 성립한다.

- $A \in \mathcal{A}_0$라면 $\mu^\ast(A) = \rho(A)$이다.

- $\sigma(\mathcal{A}_0)$는 $\mu^\ast$에 대해 가측이다.

- $\rho$가 $\sigma$-유한이라면, $\rho$의 정의역을 $\sigma(\mathcal{A}_0)$로 확장하는 측도는 $\mu^\ast|_{\sigma(\mathcal{A}_0)}$가 유일하다.

증명.

1. $A \in \mathcal{A}_0$라면 $\mu^\ast(A) = \rho(A)$이다.

$A$가 $A$의 덮개이므로 $\mu^\ast(A) \leq \rho(A)$이다. 만약 $\mu^\ast(A) < \rho(A)$라면 어떤 $A$의 덮개 $\lbrace A_n \rbrace $이 존재하여 $\sum \rho(A_n) < \rho(A)$이다. 그런데 $\rho$가 예비측도이므로 이는 모순이다. □

2. $\sigma(\mathcal{A}_0)$는 $\mu^\ast$에 대해 가측이다.

먼저 $\mathcal{A}_0$가 가측임을 보인다. 임의의 $A \in \mathcal{A}_0$에 대해 $\mu^\ast(E \cap A) + \mu^\ast(E \cap A^c) \leq \mu^\ast(E)$임을 보이면 충분하다. $\mu^\ast$의 정의에 의해, 임의의 $\epsilon > 0$에 대해 어떤 $E$의 덮개 $\mathcal{C}$가 존재하여 다음이 성립한다.

\[\sum^\infty_{n = 1} \rho(C_n) \leq \mu^*(E) + \epsilon\]$\mathcal{A}_0$가 대수이므로, $A \cap C_n, A^c \cap C_n \in \mathcal{A}_0$이다. 따라서,

\[\begin{aligned} \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c) &\leq \sum^\infty_{n = 1} \mu^*(A \cap C_n) + \sum^\infty_{n = 1} \mu^*(A^c \cap C_n) \\ &= \sum^\infty_{n = 1} \rho(A \cap C_n) + \sum^\infty_{n = 1} \rho(A^c \cap C_n) \\ &= \sum^\infty_{n = 1} \rho(C_n) \leq \mu^*(E) + \epsilon \end{aligned}\](엄밀히 따지자면 $\sum^n_{k=1}$을 고려한 다음에 $n \to \infty$ 극한을 취해야 한다) 따라서 $\mu^\ast(E \cap A) + \mu^\ast(E \cap A^c) \leq \mu^\ast(E)$이며, $\mathcal{A}_0$는 가측이다. 카라테오도리 제한 정리에 의해 가측 집합은 $\sigma$-대수를 이루므로, $\sigma(\mathcal{A}_0)$ 또한 가측이다. □

3. $\rho$가 $\sigma$-유한이라면, $\rho$의 정의역을 $\sigma(\mathcal{A}_0)$로 확장하는 측도는 $\mu^\ast|_{\sigma(\mathcal{A}_0)}$가 유일하다.

먼저 $\rho < \infty$를 가정하자. $\sigma(\mathcal{A}_0)$ 위에서 정의된 측도 $\nu$가 $\mathcal{A}_0$에서 $\rho$와 일치한다고 하자. 또한 $\mu = \mu^\ast|_{\sigma(\mathcal{A}_0)}$라고 하자. $\nu = \mu$임을 보인다.

$E \in \sigma(\mathcal{A}_0)$라고 하자. 어떤 $E$의 덮개 $\lbrace A_n \rbrace \subset \mathcal{A}_0$가 존재하여,

\[\sum \rho(A_n) \leq \mu(E) + \epsilon\]이다. $\nu$가 $\mathcal{A}_0$에서 $\rho$와 일치하므로, $\sum \rho(A_n) = \sum \nu(A_n) \geq \nu(E)$이다. 따라서 $\nu \leq \mu$이다.

이제 $B_n = \bigcup^n_{k=1}A_k$로 정의하고, $A = \bigcup^\infty_{n = 1} A_n = \lim_{n \to \infty} B_n$이라고 하자. $\mu(B) = \sum \rho(A_n) \leq \mu(E) + \epsilon$이므로 $\mu(B \setminus E) \leq \epsilon$이다. $\nu$가 측도이므로,

\[\mu(A) = \lim \rho(B_n) = \lim \nu(B_n) = \nu(A)\]따라서,

\[\begin{aligned} \mu(E) \leq \mu(B) &= \mu(B \setminus E) + \mu(E) \\ &\leq \epsilon + \nu(E) \end{aligned}\]즉 $\mu \leq \nu$이다. 따라서 $\mu = \nu$이다.

이제 $\rho$가 $\sigma$-유한하다고 가정하자. 어떤 집합족 $\lbrace C_n \rbrace $이 존재하여 $C_n \uparrow X$이고, $\rho(C_n) < \infty$이다. 앞선 논의에 의해 $C_n$에서 $\mu$와 $\nu$는 일치한다. 따라서,

\[\mu(A) = \lim \mu(A \cap C_i) = \lim \nu (A \cap C_i) = \nu(A)\]이므로 $\mu$와 $\nu$는 전체 공간에서 일치한다. ■

다음 글에서는 카라테오도리 정리를 이용하여 르베그 측도를 구성한 뒤, 모든 보렐 가측 집합은 르베그 가측 집합이지만 그 역은 성립하지 않음을 보인다.

Construction of Measures via Carathéodory's Theorem

25 Feb 2025I prefer to approach Carathéodory’s theorem by dividing it into three subtheorems. They are as follows:

- Carathéodory Construction Theorem: Any collection of sets and a positive function define an outer measure.

- Carathéodory Restriction Theorem: Restricting the domain of an outer measure to measurable sets yields a measure.

- Carathéodory Extension Theorem: There exists a unique extension of premeasure $\mu_0$ on an algebra $\mathcal{A}_0$ to a measure $\mu$ on the $\sigma$-algebra $\sigma(\mathcal{A}_0)$. Furthermore, $\mu$ is the measure obtained by applying the construction theorem with the collection of sets as $\mathcal{A}_0$ and the positive function as $\mu_0$, and then applying the restriction theorem.

Schematically, this can be understood as follows:

| (1) | (2) | (3) | |

|---|---|---|---|

| Domain | Algebra $\mathcal{A}_0$ | $\sigma$-algebra $\mathcal{A}$ | Power set $\mathcal{P}(X)$ |

| Function | Premeasure $\mu_0$ | Measure $\mu$ | Outer measure $\mu^\ast$ |

The construction theorem goes in the direction (1) → (3), the restriction theorem goes (3) → (2), and the extension theorem goes (1) → (2). Let us examine each one by one.

Definition. An outer measure $\mu^\ast: \mathcal{P}(X) \to [0, \infty]$ on $X$ is a function satisfying the following:

- $\mu^\ast(\varnothing) = 0$

- $A \subset B \implies \mu^\ast(A) \leq \mu^\ast(B)$

- $\mu^\ast\left( \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^\ast(A_n)$

Carathéodory Construction Theorem. Given any collection $\mathcal{S}$ of subsets of $X$ and any function $l: \mathcal{S} \to [0, \infty]$ satisfying $l(\varnothing) = 0$, the function $\mu^\ast$ defined as follows is an outer measure:

\[\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} l(A_n) : \{ A_n \} \subset \mathcal{S} \text{ covers }E \right\}\]

That is, $\mu^\ast$ is a function that defines something akin to a ‘measure’ of $E$ as an infimum over covers, and is conceptually similar to the upper sumupper sum in Riemann integration.

Proof. Properties 1 and 2 are trivial. We prove property 3.

Let $A = \bigcup A_n$ and suppose an arbitrary $\epsilon > 0$ is given. By the definition of $\mu^\ast$, for each $n$, there exists a cover $\mathcal{C}_n = \lbrace A_{nm} \rbrace_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$ of $A_n$ satisfying:

\[\sum l(A_{nm}) \leq \mu^*(A_n) + \epsilon/2^n\]Therefore,

\[\sum_{n, m \in \mathbb{N}} l(A_{nm}) \leq \sum \mu^*(A_n) + \epsilon.\]Since $\bigcup \mathcal{C}_n$ covers $A$, by the definition of $\mu^\ast$, we have $\mu^\ast(A) \leq \sum_{n, m \in \mathbb{N}} l(A_{nm})$. ■

Definition. Let $\mu^\ast$ be an outer measure. A set $A$ is said to be measurable with respect to $\mu^\ast$ if it satisfies the following for any $E$:

\[\mu^*(E) = \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c)\]

Definition. Let $\mu^\ast$ be an outer measure. A set $N$ with $\mu^\ast(N) = 0$ is called a null set.

That is, a measurable set is one that ‘cleanly’ partitions any set with respect to $\mu^\ast$. Therefore, we can expect that $\mu^\ast$ will behave like an ordinary measure on the collection consisting only of measurable sets. The following restriction theorem validates this expectation.

Carathéodory Restriction Theorem. Let $\mu^\ast$ be an outer measure. Let $\mathcal{A}$ be the collection of sets that are measurable with respect to $\mu^\ast$. Then the following hold:

- $\mathcal{A}$ is a $\sigma$-algebra.

- $\mu^\ast |_\mathcal{A}$ is a measure.

- $\mathcal{A}$ contains all null sets of $\mu^\ast$.

Proof.

1. $\mathcal{A}$ is an algebra.

Closure under complements is trivial. We show closure under finite intersections.

Suppose $A, B$ are measurable. To show that $A \cap B$ is measurable, it suffices to prove:

\[\mu^*(E \cap (A \cap B)) + \mu^*(E \cap (A \cap B)^c) \leq \mu^*(E) \quad \cdots \quad (*)\]Since $A, B$ are measurable, the following holds:

\[\begin{aligned} \mu^*(E) &= \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c) \\ &= \mu^*(E \cap A \cap B) + \mu^*(E \cap A \cap B^c) \\ &+ \mu^*(E \cap A^c \cap B) + \mu^*(E \cap A^c \cap B^c) \end{aligned}\]Therefore, $(\ast)$ is equivalent to:

\[\begin{aligned} \mu^*(E \cap (A^c \cup B^c)) &\leq \mu^*(E \cap A \cap B^c) \\ &+ \mu^*(E \cap A^c \cap B) \quad \cdots \quad (**) \\ &+ \mu^*(E \cap A^c \cap B^c) \end{aligned}\]From elementary set theory, we have:

\[A^c \cup B^c = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \cup (A^c \cap B^c)\]Therefore, $(\ast\ast)$ holds. □

2. $\mathcal{A}$ is a $\sigma$-algebra.

It suffices to show that for $\lbrace A_n \rbrace \subset \mathcal{A}$ with $A_n \uparrow A$, we have $A \in \mathcal{A}$. (Why?)

By the definition of outer measure, $\mu^\ast(E \cap A_n) \leq \mu^\ast(E \cap A)$. Let $C_1 = A_1, C_n = A_n \setminus A_{n - 1}$. Then $\bigsqcup C_n = A$. Moreover,

\[\begin{aligned} \mu^*(E \cap A_n) &= \mu^*(E \cap A_n \cap C_n) + \mu^*(E \cap A_n \cap C_n^c) \\ &= \mu^*(E \cap C_n) + \mu^*(E \cap A_{n - 1}) \\ &= \cdots \\ &= \sum^n_{k = 1} \mu^*(E \cap C_k) \end{aligned}\]Therefore, $\sum^\infty \mu^\ast(E \cap C_n) \leq \mu^\ast(E \cap A)$. Since $\lbrace E \cap C_n \rbrace $ covers $E \cap A$, we have $\sum^\infty \mu^\ast(E \cap C_n) \geq \mu^\ast(E \cap A)$. Therefore, $\sum^\infty \mu^\ast(E \cap C_n) = \mu^\ast(E \cap A)$.

Thus, for any $\epsilon > 0$, there exists a sufficiently large $N$ such that $\mu^\ast(E \cap A) - \epsilon \leq \mu^\ast(E \cap A_n)$. Therefore,

\[\begin{aligned} \mu^*(E \cap A_n^c) &= \mu^*(E) - \mu^*(E \cap A_n) \\ &\leq \mu^*(E) - \mu^*(E \cap A) + \epsilon \end{aligned}\]whence we obtain:

\[\mu^*(E) \leq \mu^*(E \cap A_n) + \mu^*(E \cap A_n^c) \leq \mu^*(E) + \epsilon\]Letting $n \to \infty$, we get $\mu^\ast(E \cap A) + \mu^\ast(E \cap A^c) = \mu^\ast(E)$. □

3. $\mu^\ast|_\mathcal{A}$ is a measure, 4. $\mathcal{A}$ contains all null sets.

Left as an exercise to the readers. (Not difficult) ■

Definition. Let $\mathcal{A}_0$ be an algebra. A function $\rho: \mathcal{A}_0 \to [0, \infty]$ is called a premeasure if it satisfies the following:

- $\rho(\varnothing) = 0$

- For any pairwise disjoint countable collection $\lbrace A_n \rbrace $, if $\bigcup A_n \in \mathcal{A}_0$, then $\rho\left( \bigcup A_n \right) = \sum \rho(A_n)$

Carathéodory Extension Theorem. For a premeasure $\rho$ on an algebra $\mathcal{A}_0$, define:

\[\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_0(A_n) : \{ A_n \} \subset \mathcal{A}_0 \text{ covers }E \right\}\]Then the following hold:

- If $A \in \mathcal{A}_0$, then $\mu^\ast(A) = \rho(A)$.

- $\sigma(\mathcal{A}_0)$ is measurable with respect to $\mu^\ast$.

- If $\rho$ is $\sigma$-finite, then $\mu^\ast|_{\sigma(\mathcal{A}_0)}$ is the unique measure that extends $\rho$ to $\sigma(\mathcal{A}_0)$.

Proof.

1. If $A \in \mathcal{A}_0$, then $\mu^\ast(A) = \rho(A)$.

Since $A$ is a cover of $A$, we have $\mu^\ast(A) \leq \rho(A)$. If $\mu^\ast(A) < \rho(A)$, then there exists some cover $\lbrace A_n \rbrace $ of $A$ such that $\sum \rho(A_n) < \rho(A)$. However, since $\rho$ is a premeasure, this is a contradiction. □

2. $\sigma(\mathcal{A}_0)$ is measurable with respect to $\mu^\ast$.

First, we show that $\mathcal{A}_0$ is measurable. For any $A \in \mathcal{A}_0$, it suffices to show $\mu^\ast(E \cap A) + \mu^\ast(E \cap A^c) \leq \mu^\ast(E)$. By the definition of $\mu^\ast$, for any $\epsilon > 0$, there exists some cover $\mathcal{C}$ of $E$ such that:

\[\sum^\infty_{n = 1} \rho(C_n) \leq \mu^*(E) + \epsilon\]Since $\mathcal{A}_0$ is an algebra, $A \cap C_n, A^c \cap C_n \in \mathcal{A}_0$. Therefore,

\[\begin{aligned} \mu^*(E \cap A) + \mu^*(E \cap A^c) &\leq \sum^\infty_{n = 1} \mu^*(A \cap C_n) + \sum^\infty_{n = 1} \mu^*(A^c \cap C_n) \\ &= \sum^\infty_{n = 1} \rho(A \cap C_n) + \sum^\infty_{n = 1} \rho(A^c \cap C_n) \\ &= \sum^\infty_{n = 1} \rho(C_n) \leq \mu^*(E) + \epsilon \end{aligned}\](Strictly speaking, one should consider $\sum^n_{k=1}$ and then take the limit $n \to \infty$) Therefore, $\mu^\ast(E \cap A) + \mu^\ast(E \cap A^c) \leq \mu^\ast(E)$, and $\mathcal{A}_0$ is measurable. By the Carathéodory restriction theorem, measurable sets form a $\sigma$-algebra, so $\sigma(\mathcal{A}_0)$ is also measurable. □

3. If $\rho$ is $\sigma$-finite, then $\mu^\ast|_{\sigma(\mathcal{A}_0)}$ is the unique measure that extends $\rho$ to $\sigma(\mathcal{A}_0)$.

First, assume $\rho < \infty$. Suppose a measure $\nu$ defined on $\sigma(\mathcal{A}_0)$ agrees with $\rho$ on $\mathcal{A}_0$. Let $\mu = \mu^\ast|_{\sigma(\mathcal{A}_0)}$. We show $\nu = \mu$.

Let $E \in \sigma(\mathcal{A}_0)$. There exists some cover $\lbrace A_n \rbrace \subset \mathcal{A}_0$ of $E$ such that:

\[\sum \rho(A_n) \leq \mu(E) + \epsilon\]Since $\nu$ agrees with $\rho$ on $\mathcal{A}_0$, we have $\sum \rho(A_n) = \sum \nu(A_n) \geq \nu(E)$. Therefore, $\nu \leq \mu$.

Now define $B_n = \bigcup^n_{k=1}A_k$ and let $A = \bigcup^\infty_{n = 1} A_n = \lim_{n \to \infty} B_n$. Since $\mu(B) = \sum \rho(A_n) \leq \mu(E) + \epsilon$, we have $\mu(B \setminus E) \leq \epsilon$. Since $\nu$ is a measure,

\[\mu(A) = \lim \rho(B_n) = \lim \nu(B_n) = \nu(A)\]Therefore,

\[\begin{aligned} \mu(E) \leq \mu(B) &= \mu(B \setminus E) + \mu(E) \\ &\leq \epsilon + \nu(E) \end{aligned}\]That is, $\mu \leq \nu$. Therefore, $\mu = \nu$.

Now assume $\rho$ is $\sigma$-finite. There exists a collection $\lbrace C_n \rbrace $ such that $C_n \uparrow X$ and $\rho(C_n) < \infty$. By the preceding argument, $\mu$ and $\nu$ agree on $C_n$. Therefore,

\[\mu(A) = \lim \mu(A \cap C_i) = \lim \nu (A \cap C_i) = \nu(A)\]so $\mu$ and $\nu$ agree on the entire space. ■

In the next article, we shall construct Lebesgue measure using Carathéodory’s theorem, and then show that while every Borel measurable set is Lebesgue measurable, the converse does not hold.

대수와 측도의 정의

24 Feb 20251. 비탈리 정리

정의. $\mu$가 집합 $X$ 위의 측도measure라는 것은 다음을 만족한다는 것이다.

- $\mu(\varnothing) = 0$

- 쌍으로 서로소pairwise disjoint인 가산 집합족 $\lbrace A_n \rbrace$에 대해, $\mu\left( \bigcup A_n \right) = \sum \mu(A_n)$

유감스럽게도 $X = \mathbb{R}$일 때, 측도 $\mu$는 실수의 모든 부분집합에 대해서 정의될 수 없다.

비탈리 정리. 다음을 모두 만족하는 $\mathbb{R}$의 측도 $\mu$는 존재하지 않는다.

- 항등적으로 0이 아니다.

- 평행이동에 대해 보존적이다. 즉, 임의의 $r \in \mathbb{R}$에 대해 $\mu(A + r) = \mu(A)$.

- $\operatorname{dom} \mu = \mathcal{P}(\mathbb{R})$

증명. 그러한 측도 $\mu$가 존재한다고 가정하자. $\mathbb{R}$ 위에서 다음의 동치 관계를 정의하자.

\[x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}\]선택 공리에 의해 $[0, 1]/{\sim}$의 선택 함수 $\iota$가 존재한다. $V = \operatorname{im} \iota$라고 하자. $V$를 비탈리 집합Vitali set이라고 부른다. 예를 들어 $V = \lbrace 0.1, \pi - 3, \sqrt{2} - 1, \dots \rbrace$이다. $\mu$는 $V$에서 정의될 수 없음을 보인다.

$V$의 정의에 의해, $q \in \mathbb{Q}$에 대해 $V$와 $V + q$는 서로소이다. 또한 $[0, 1] \subset \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (V + q) \subset [-1, 3]$이다. 따라서,

\[1 \leq \sum_{q \in \mathbb{Q}}\mu(V + q) \leq 4.\]그런데 $\mu(V + q) = \mu(V)$이므로, $\mu(V) = 0$이면 왼쪽 부등식이 성립하지 않고 $\mu(V) > 0$이면 오른쪽 부등식이 성립하지 않는다. 따라서 모순이다. ■

2. $\sigma$-대수

따라서 올바른 측도를 구축하기 위해서는 측도의 정의역을 적절히 제한할 필요가 있다. 이에 대수의 개념을 도입한다.

정의. 집합 $X$의 대수algebra $\mathcal{A}_0$는 다음을 만족하는 집합족이다.

- $\varnothing, X \in \mathcal{A}_0$

- $A \in \mathcal{A}_0 \implies A^c \in \mathcal{A}_0$

- $A, B \in \mathcal{A}_0 \implies A \cup B \in \mathcal{A}_0$

Remark. 2번 공리와 드모르간의 법칙에 의해, 3번 공리는 $A \cap B \in \mathcal{A}_0$ 또한 시사한다.

대수의 3번 정의를 가산 합집합으로 강화하면 $\sigma$-대수의 정의를 얻는다. 즉,

정의. 집합 $X$의 $\sigma$-대수 $\mathcal{A}$는 다음을 만족하는 대수이다.

- $\lbrace A_n \rbrace _{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}_0 \implies \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$

정리. $\lbrace \mathcal{A}_i \rbrace_{i \in I}$가 $X$의 $\sigma$-대수들의 모임이라면 $\bigcap_{i \in I}\mathcal{A}_i$ 또한 $X$의 $\sigma$-대수이다.

증명. $\sigma$-대수의 정의로부터 쉽게 증명할 수 있다. 그런데 이렇게만 적으면 재미 없으니까, 조금 독특한 증명을 남긴다. 워시-타르스키 정리Łoś-Tarski theorem에 따르면 1차 이론이 교집합에 대해 보존적일 필요충분조건은 1차 이론의 모든 문장이 $\Pi_1$ 문장인 것이다. 그리고 $\sigma$-대수의 세 공리는 모두 $\Pi_1$ 문장이므로, $\sigma$-대수는 교집합에 대해 보존적이다. ■

따름정리. $\mathcal{C}$가 $X$의 부분집합으로 이루어진 집합족일 때, $\mathcal{C}$를 포함하는 가장 작은 $\sigma$-대수가 존재한다. 그러한 $\sigma$-대수를 $\sigma(\mathcal{C})$와 같이 적는다.

증명. $\mathcal{S} = \lbrace \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ is an algebra containing } \mathcal{C} \rbrace$라고 하자. $\mathcal{P}(X) \in \mathcal{S}$이므로 $\mathcal{S}$는 공집합이 아니다. $\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathcal{S}} \mathcal{A}$이다.

대표적인 $\sigma$-대수의 예시로, 보렐 $\sigma$-대수를 살펴보자.

정의. $\mathcal{G}$가 $\mathbb{R}$의 열린 집합들의 집합족이라고 하자. $\sigma(\mathcal{G})$를 보렐 $\sigma$-대수Borel $\sigma$-algebra라고 하며, $\mathcal{B}$와 같이 적는다.

보렐 $\sigma$-대수는 보렐 위계Borel hierarchy를 통해서 이해할 수도 있다. $\Sigma_1$을 열린 집합들의 모임, $\Pi_1$을 닫힌 집합들의 모임이라고 하자. 다음과 같이 정의한다.

- $\Delta_n = \Sigma_n \cap \Pi_n$

- $\Sigma_{n + 1} = \lbrace S : \exists \lbrace P_n \rbrace _{n \in \mathbb{N}} \subset \Pi_n \; S = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} P_n \rbrace$

- $\Pi_n = \lbrace P : \exists S \in \Sigma_n \; P = S^c \rbrace$

즉 $\Sigma_2 = F_\sigma$, $\Pi_2 = G_\delta$이다. 합집합을 $\exists$, 교집합을 $\forall$로 생각했을 때 산술 위계와 정의의 형태가 유사함에 주목하라.

정리. $\mathcal{B} = \Sigma_{\omega_1} = \Pi_{\omega_1} = \Delta_{\omega_1}$

증명. 생략. 하지만 직관적으로 이해할 수 있다. $\mathcal{B}$는 가산 교집합과 가산 합집합, 그리고 여집합에 대해 닫혀 있어야 하므로 모든 가산 서수 $\alpha$에 대해 $\Sigma_\alpha, \Pi_\alpha, \Delta_\alpha \subset \mathcal{B}$이다. 이 사실로부터 초한 귀납을 취해 정리를 얻는다. ■

어떤 집합 위의 대수와 예비측도라는 것이 주어졌을 때, 이로부터 측도를 정의하는 방법이 알려져 있다. 이 방법을 카라테오도리 방법Carathéodory method이라고 부른다. 예비측도는 구성하기가 매우 쉽기 때문에, 이 방법을 이용하면 측도를 아주 쉽게 구성할 수 있다. 카라테오도리 방법에 대해서는 다음 글에서 알아본다.

Definitions of Algebra and Measure

24 Feb 20251. Vitali’s Theorem

Definition. A measure $\mu$ on a set $X$ satisfies the following conditions:

- $\mu(\varnothing) = 0$

- For any countable collection of pairwise disjoint sets $\lbrace A_n \rbrace$, $\mu\left( \bigcup A_n \right) = \sum \mu(A_n)$

Unfortunately, when $X = \mathbb{R}$, the domain of measure cannot range over all subsets of the real numbers.

Vitali’s Theorem. There does not exist a measure $\mu$ on $\mathbb{R}$ that satisfies all of the following conditions:

- It is not identically zero.

- It is invariant under translation. That is, for any $r \in \mathbb{R}$, $\mu(A + r) = \mu(A)$.

- $\operatorname{dom} \mu = \mathcal{P}(\mathbb{R})$

Proof. Suppose such a measure $\mu$ exists. Define the following equivalence relation on $\mathbb{R}$:

\[x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}\]By the axiom of choice, there exists a choice function $\iota$ for $[0, 1]/{\sim}$. Let $V = \operatorname{im} \iota$. We call $V$ a Vitali set. For example, $V = \lbrace 0.1, \pi - 3, \sqrt{2} - 1, \dots \rbrace$. We shall show that $\mu$ cannot be defined on $V$.

By the definition of $V$, for $q \in \mathbb{Q}$, $V$ and $V + q$ are disjoint. Moreover, $[0, 1] \subset \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (V + q) \subset [-1, 3]$. Therefore,

\[1 \leq \sum_{q \in \mathbb{Q}}\mu(V + q) \leq 4.\]However, since $\mu(V + q) = \mu(V)$, if $\mu(V) = 0$, then the left inequality fails, and if $\mu(V) > 0$, then the right inequality fails. This is a contradiction. ■

2. $\sigma$-algebra

Therefore, to construct a proper measure, it is necessary to appropriately restrict the domain of the measure. To this end, we introduce the concept of an algebra.

Definition. An algebra $\mathcal{A}_0$ on a set $X$ is a collection of sets satisfying the following conditions:

- $\varnothing, X \in \mathcal{A}_0$

- $A \in \mathcal{A}_0 \implies A^c \in \mathcal{A}_0$

- $A, B \in \mathcal{A}_0 \implies A \cup B \in \mathcal{A}_0$

Remark. By axiom 2 and De Morgan’s laws, axiom 3 also implies that $A \cap B \in \mathcal{A}_0$.

Strengthening the third condition of an algebra to countable unions yields the definition of a $\sigma$-algebra. That is,

Definition. A $\sigma$-algebra $\mathcal{A}$ on a set $X$ is an algebra satisfying the following condition:

- $\lbrace A_n \rbrace _{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{A}_0 \implies \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$

Theorem. If $\lbrace \mathcal{A}_i \rbrace_{i \in I}$ is a collection of $\sigma$-algebras on $X$, then $\bigcap_{i \in I}\mathcal{A}_i$ is also a $\sigma$-algebra on $X$.

Proof. This can be proved easily from the definition of a $\sigma$-algebra. However, to spice things up, we provide a slightly unconventional proof. By the Łoś-Tarski theorem, a first-order theory is preserved under intersections if and only if every sentence of the first-order theory is a $\Pi_1$ sentence. Since all three axioms of a $\sigma$-algebra are $\Pi_1$ sentences, $\sigma$-algebras are preserved under intersections. ■

Corollary. Let $\mathcal{C}$ be a collection of subsets of $X$. There exists the smallest $\sigma$-algebra containing $\mathcal{C}$. Such $\sigma$-algebra is denoted $\sigma(\mathcal{C})$.

Proof. Let $\mathcal{S} = \lbrace \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ is a $\sigma$-algebra containing } \mathcal{C} \rbrace$. Since $\mathcal{P}(X) \in \mathcal{S}$, $\mathcal{S}$ is non-empty. Then $\sigma(\mathcal{C}) = \bigcap_{\mathcal{A} \in \mathcal{S}} \mathcal{A}$.

As a representative example of a $\sigma$-algebra, let us examine the Borel $\sigma$-algebra.

Definition. Let $\mathcal{G}$ be the collection of open sets in $\mathbb{R}$. We call $\sigma(\mathcal{G})$ the Borel $\sigma$-algebra and denote it by $\mathcal{B}$.

The Borel $\sigma$-algebra can also be understood through the Borel hierarchy. Let $\Sigma_1$ be the collection of open sets and $\Pi_1$ be the collection of closed sets. We define:

- $\Delta_n = \Sigma_n \cap \Pi_n$

- $\Sigma_{n + 1} = \lbrace S : \exists \lbrace P_n \rbrace _{n \in \mathbb{N}} \subset \Pi_n \; S = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} P_n \rbrace$

- $\Pi_n = \lbrace P : \exists S \in \Sigma_n \; P = S^c \rbrace$

That is, $\Sigma_2 = F_\sigma$ and $\Pi_2 = G_\delta$. Note that when we think of union as $\exists$ and intersection as $\forall$, the form of the definition is similar to the arithmetic hierarchy.

Theorem. $\mathcal{B} = \Sigma_{\omega_1} = \Pi_{\omega_1} = \Delta_{\omega_1}$

Proof. Omitted. However, this can be understood intuitively. Since $\mathcal{B}$ must be closed under countable intersections, countable unions, and complements, we have $\Sigma_\alpha, \Pi_\alpha, \Delta_\alpha \subset \mathcal{B}$ for all countable ordinals $\alpha$. From this fact, we obtain the theorem by transfinite induction. ■

There is a known method for defining a measure from an algebra and a premeasure on some set. This method is called the Carathéodory method. Since premeasures are very easy to construct, using this method allows us to construct measures very easily. The Carathéodory method will be discussed in the next post.

램지 수와 무한 램지 정리

20 Feb 2025초록. 램지 수의 정의와, 램지 수가 잘 정의됨을 보장하는 램지 정리를 살펴보고, 이를 무한 그래프로 확장한다. 또한 콤팩트성 정리를 이용하여 무한 램지 정리로부터 유한 램지 정리를 도출하는 논증을 소개한다.

도입

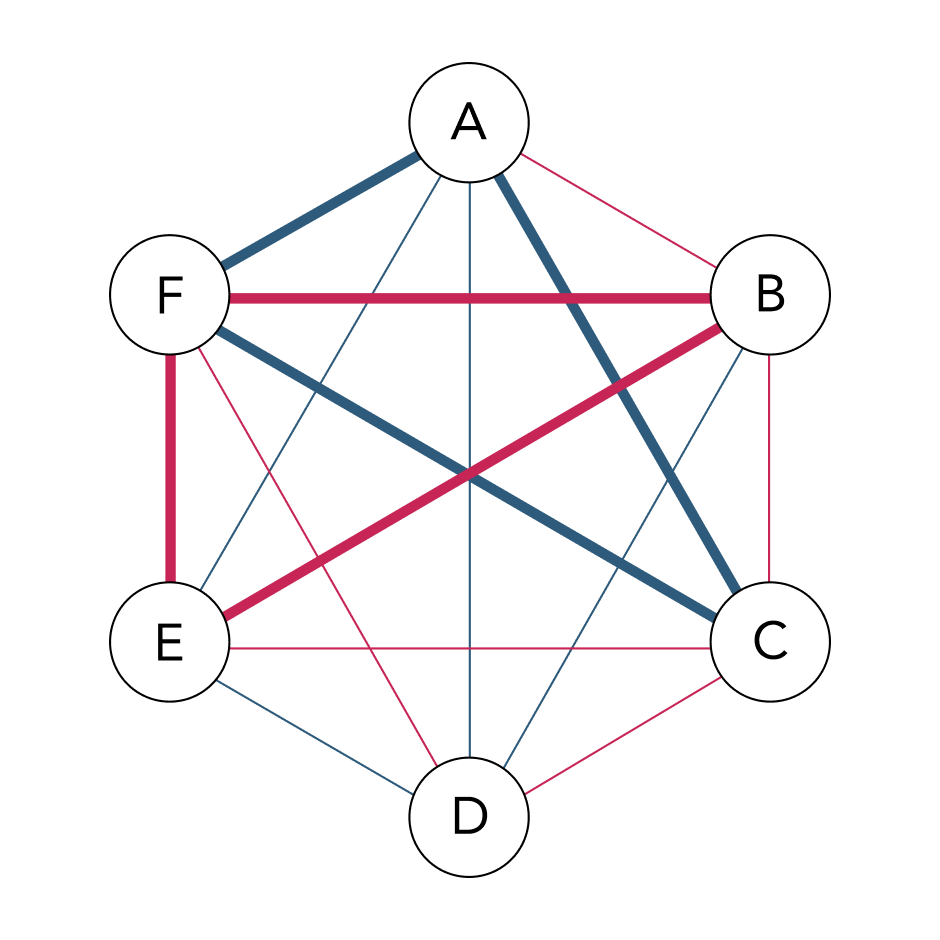

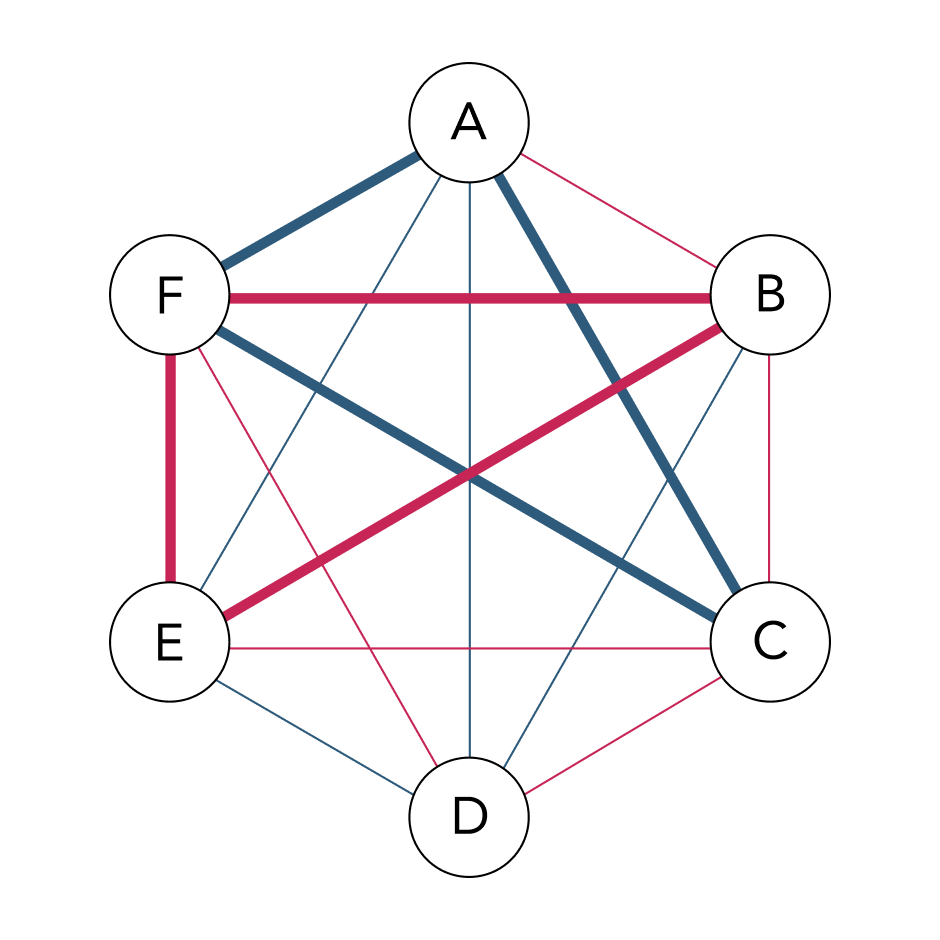

문제. 6개의 정점을 가지는 완전 그래프의 간선을 빨간색 또는 파란색으로 색칠할 때, 세 변의 색이 모두 같은 삼각형이 존재함을 보이시오.

일례로 다음 그림에서는 삼각형 ACF, 그리고 삼각형 BEF가 문제의 조건을 충족한다.

풀이. 임의의 정점에서 뻗어 나오는 간선의 개수는 5개이므로, 비둘기집의 원리에 따라 그중 적어도 3개는 같은 색을 가진다. 일반성을 잃지 않고, 간선 AB, AC, AD가 모두 빨간색이라고 하자. 만약 간선 BC, CD, DB 중 어느 하나가 빨간색이라면 세 변의 색이 모두 빨간색인 삼각형이 있다. 예를 들어 BC가 빨간색이라면 삼각형 ABC가 그러하다. 한편 BC, CD, DB가 모두 파란색이라면 삼각형 BCD는 세 변의 색이 모두 파란색이다. 따라서 세 변의 색이 모두 같은 삼각형이 적어도 하나 존재한다. ■

램지 정리

위 문제의 결론은 다음과 같이 표현할 수 있다. $G$가 정점수 6 이상인 완전 그래프일 때, $G$의 간선을 빨간색이나 파란색으로 칠하면 모든 간선이 빨간색인 정점수 3 이상의 부분 완전 그래프가 존재하거나, 모든 간선이 파란색인 정점수 3 이상의 부분 완전 그래프가 존재한다.

이 결론을 일반화하여, 다음 질문을 던질 수 있다. $r, b$가 임의의 자연수라고 하자. $G$가 정점수 $j$ 이상인 완전 그래프일 때, $G$의 간선을 빨간색이나 파란색으로 칠하면 모든 간선이 빨간색인 정점수 $r$ 이상의 부분 완전 그래프가 존재하거나, 모든 간선이 파란색인 정점수 $b$ 이상의 부분 완전 그래프가 존재함이 보장되는 자연수 $j$가 존재하는가?

램지 정리에 따르면 답은 그렇다이다. 구체적으로, 그러한 $j$ 중 가장 작은 수를 $R(r, b)$로 정의할 때, 다음이 성립한다.

램지 정리. 임의의 자연수 $r, b$에 대해 $R(r, b)$가 존재한다.

증명. $r + b$에 대한 귀납법으로 증명한다. 다음이 성립함을 보이면 충분한다.

\[R(r, b) \leq R(r-1, b) + R(r, b-1)\]$R(r-1, b) = i, R(r, b-1) = j$라고 하자. $G$가 정점수 $i + j$인 완전 그래프라고 하고, $G$의 간선이 빨간색 또는 파란색으로 색칠되었다고 하자. 임의의 정점 $v \in G$에 대해, $v$와 빨간색 간선으로 연결된 정점들이 이루는 부분 완전 그래프를 $R$, 파란색 간선으로 연결된 정점들이 이루는 부분 완전 그래프를 $B$라고 하자. 다음이 성립한다.

\[|R| + |B| + 1 = i + j\]따라서 다음 중 하나가 성립해야 한다.

- $|R| \geq i$

- $|B| \geq j$

1의 경우, $R(r-1, b) = i$이므로 $R$은 모든 간선이 빨간색인 정점수 $r-1$의 부분 완전 그래프를 가지거나, 모든 간선이 파란색인 정점수 $b$의 부분 완전 그래프를 가진다. 후자의 경우 $R(r, b)$의 조건이 충족되고, 전자의 경우 해당 그래프에 $v$를 추가한 그래프가 $R(r, b)$의 조건을 충족한다. 2의 경우도 마찬가지 논리가 성립한다. ■

서두의 문제는 $R(3, 3) \leq 6$임을 시사한다. 그리고 정점수가 5인 그래프 중에서는 문제의 조건을 만족하지 않는 그래프가 있음이 알려져 있기 때문에, $R(3, 3) = 6$이다. 또한 다음이 자명하다.

- $R(r, b) = R(b, r)$

- $R(r, 2) = r$

그러나 일반적인 값에 대해 램지 수를 정확히 계산하는 것은 매우 어려운 문제이다. 그래프의 정점 수에 따라 탐색해야 하는 경우의 수가 지수적 증가보다 빠르게 증가하기 때문이다. 현재 알려진 가장 빠른 램지 수 탐색 알고리즘의 시간 복잡도는 $O(c^{n^2})$이다. $R(5, 5)$의 값을 구하는 문제는 아직도 미해결 문제이며, 다만 43 이상 48 이하라는 사실이 알려져 있다. 이에 관해 다음 일화가 전해진다.

에르되시는 이런 이야기를 한 적이 있다. 우리보다 훨씬 진보한 외계 군단이 지구에 착륙해서는, $R(5, 5)$의 값을 계산해 내놓지 않는다면 지구를 산산조각낼 것이라 말했다고 상상해 보자. 에르되시가 주장하길, 이 경우에는 우리가 가진 모든 컴퓨터와 수학자를 모아들여서 계산을 시도해 봐야 한다. 그러나 만약 그들이 요구한 값이 $R(6, 6)$이라면, 에르되시 왈 이 경우에는 외계 군단을 무찌를 계획을 세우는 편이 낫다.¹

다수의 색에 대한 램지 정리

두 가지보다 많은 색을 사용하는 경우에도 램지 정리가 성립한다. 먼저 $R(n_1, n_2, \dots, n_k) = j$를, $k$가지 색을 사용하여 정점수가 $j$인 완전 그래프의 간선을 색칠했을 때 다음 중 적어도 하나가 언제나 존재하게 되는 가장 작은 $j$로 정의하자.

- 모든 간선이 1번째 색인 정점수 $n_1$의 부분 완전 그래프

- 모든 간선이 2번째 색인 정점수 $n_2$의 부분 완전 그래프

- …

- 모든 간선이 $k$번째 색인 정점수 $n_k$의 부분 완전 그래프

예를 들어 $R(3, 3, 3) = 17$임이 알려져 있다. 이는 정점수가 17 이상인 완전 그래프의 간선을 빨간색, 파란색, 또는 노란색으로 색칠하면 세 변의 색이 모두 빨간색이거나, 파란색이거나, 노란색인 삼각형이 언제나 존재한다는 의미이다.

다수의 색에 대한 램지 정리. 임의의 자연수 $n_1, \dots, n_k$에 대해 $R(n_1, \dots, n_k)$가 존재한다.

증명. $k$에 대한 귀납법으로 증명한다. 다음이 성립함을 보이면 충분하다.

\[R(n_1, \dots, n_k) \leq R(n_1, \dots, n_{k-2}, R(n_{k-1}, n_k))\]부등식의 우변을 $j$라고 하자. $G$가 정점수 $j$인 완전 그래프라고 하고, $G$의 간선을 $k$개의 색을 사용하여 색칠하자. 잠시 $k - 1$번째 색과 $k$번째 색을 동일시하자. 그렇다면 $j$의 정의에 의해 다음 중 적어도 하나가 $G$에 존재한다.

- 모든 간선이 1번째 색인 정점수 $n_1$의 부분 완전 그래프

- 모든 간선이 2번째 색인 정점수 $n_2$의 부분 완전 그래프

- …

- 모든 간선이 $k-2$번째 색인 정점수 $n_{k-2}$의 부분 완전 그래프

- 모든 간선이 $k - 1$번째 색 = $k$번째 색인 정점수 $R(n_{k-1}, n_k)$의 부분 완전 그래프

마지막 경우를 제외하고는 $R(n_1, \dots, n_k)$의 조건을 만족하므로, 마지막 경우만 고려하면 된다. 마지막 경우가 보장하는 부분 완전 그래프를 $H$라고 하자. $R(n_{k-1}, n_k)$의 정의에 의해 $H$는 다음 중 적어도 하나를 가진다.

- 모든 간선이 $k-1$번째 색인 정점수 $n_{k-1}$의 부분 완전 그래프

- 모든 간선이 $k$번째 색인 정점수 $n_k$의 부분 완전 그래프

각 경우가 $R(n_1, \dots, n_k)$의 조건을 만족하므로, 모든 경우에 대해 $G$는 $R(n_1, \dots, n_k)$를 만족한다. ■

에르되시-라도 화살표

지금까지 우리는 간선의 색칠을 살펴 보았다. 간선은 두 정점 사이의 관계이다. 여기서 나아가, $n$개의 정점 사이의 관계를 색칠하는 상황을 떠올릴 수 있다.

논의의 편의를 위해 몇 가지 정의를 도입하자. 먼저 집합론적 자연수의 정의를 채택하여, $n = \lbrace0, 1, \dots, n-1\rbrace$로 정의한다. 또한 다음의 표기를 도입한다.

정의. $A$가 집합일 때, 다음과 같이 정의한다.

\[A^{(n)} = \{ S: S \subset A, |S| = n \}\]

즉, 자연수 $j$에 대해 $j^{(n)}$은 $_jC_n$의 각 경우를 원소로 가지는 집합이다. 예를 들어,

\[4^{(2)} = \bigg\{ \{ 0, 1\}, \{0, 2 \}, \{0, 3\}, \{1, 2 \}, \{1, 3\}, \{2, 3\} \bigg\}\]주어진 집합을 $m$으로 분할한다는 것은, 집합의 각 원소를 $m$개의 범주 중 하나로 분류하는 것을 말한다. 예를 들어 $4^{(2)}$를 3개로 분류한 한 가지 결과는 다음과 같다.

\[\bigg\{ \big\{ \{0, 1\}, \{ 0, 2 \}, \{1, 2\} \big\}, \big\{ \{0, 3\}, \{2, 3 \} \big\}, \big\{ \{1, 3 \} \big\} \bigg\}\]위 분할에서 $0, 1, 2$끼리 이루어진 집합은 모두 같은 범주에 속해 있다. 이것을 두고 $0, 1, 2$는 해당 분할에 대해 동질적homogeneous이라고 한다.

다음의 표기를 정의한다. 이 표기를 에르되시-라도 화살표Erdős-Rado arrow라고 부른다.

정의. $j^{(n)}$을 $m$으로 분할할 때 동질적인 $k$개의 원소가 언제나 존재할 경우 다음과 같이 표기한다.

\[j \rightarrow (k)^n_m\]

서두의 문제는 $6 \rightarrow (3)^2_2$임을 시사한다. $n = 2$인 이유는 간선이 두 정점 사이의 관계이기 때문이고, $m = 2$인 이유는 색이 두 가지이기 때문이다.

앞서 본 램지 정리에 의해 다음이 성립한다.

\[\forall k\; \exists j: j \to (k)^2_2\]한편 다수의 색에 대한 램지 정리는 다음을 시사한다.

\[\forall k, m \; \exists j : j \to (k)^2_m\]일반적으로 다음이 알려져 있다.

유한 에르되시-라도 정리. 임의의 자연수 $n, m, k$에 대해, 다음을 만족하는 자연수 $j$가 존재한다.

\[j \rightarrow (k)^n_m\]

무한 램지 정리

흥미롭게도 램지 정리는 $k$가 무한 기수cardinal일 때에도 성립한다. 다음이 알려져 있다.

에르되시-라도 정리. 임의의 기수 $\lambda$와 자연수 $n, m$에 대해, 다음을 만족하는 기수 $\kappa$가 존재한다.

\[\kappa \rightarrow (\lambda)^n_m\]

특히 다음이 성립한다.

무한 램지 정리. \(\aleph_0 \rightarrow (\aleph_0)^n_m\)

즉 힐베르트 호텔의 투숙객들이 임의로 악수를 나눌 때, 서로 모두 악수를 나눈 사람들이 무한히 많거나, 서로 전혀 악수를 나누지 않은 사람들이 무한히 많다.

위 정리에 대한 증명은 필자 뇌피셜이기 때문에 오류가 있다면 알려주길 바란다.

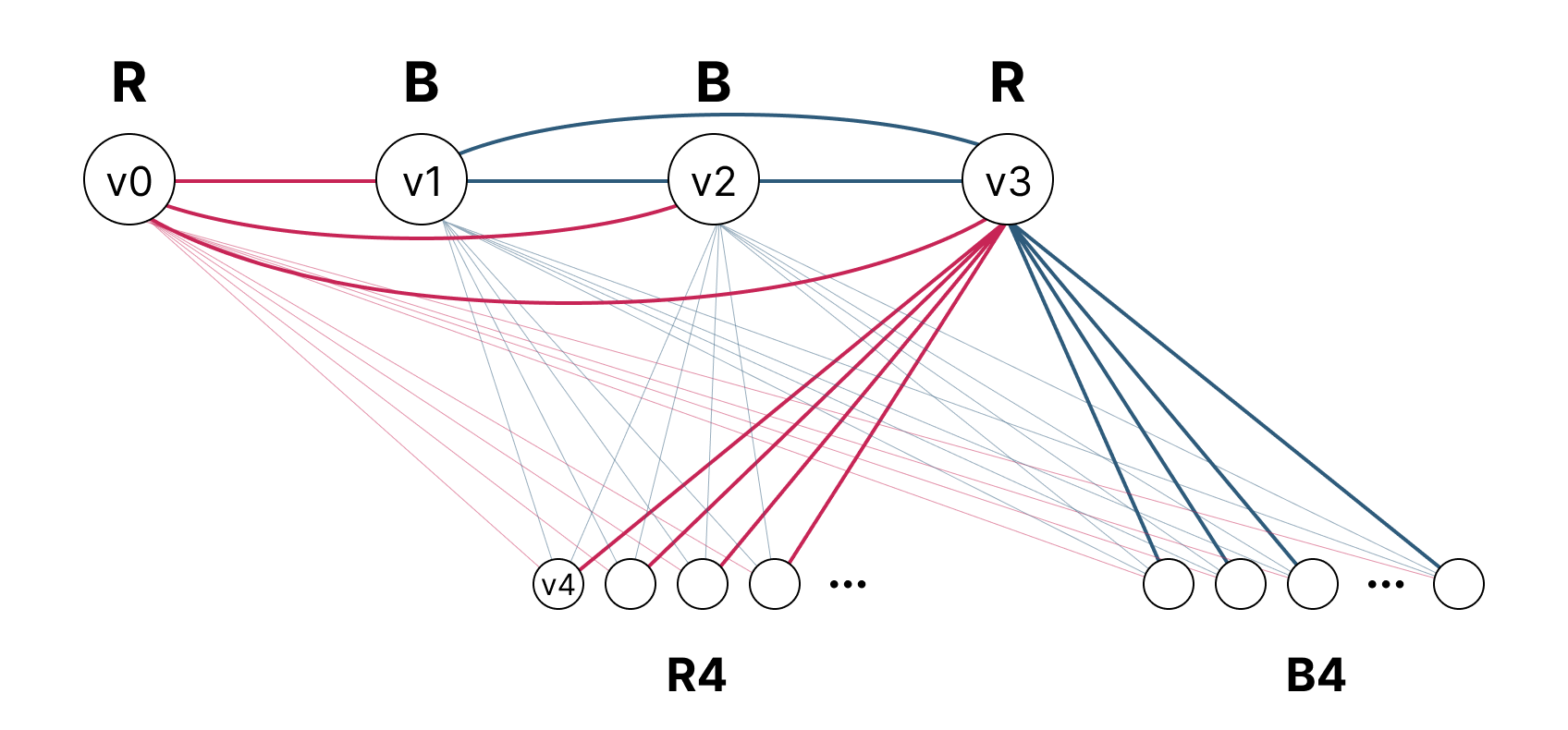

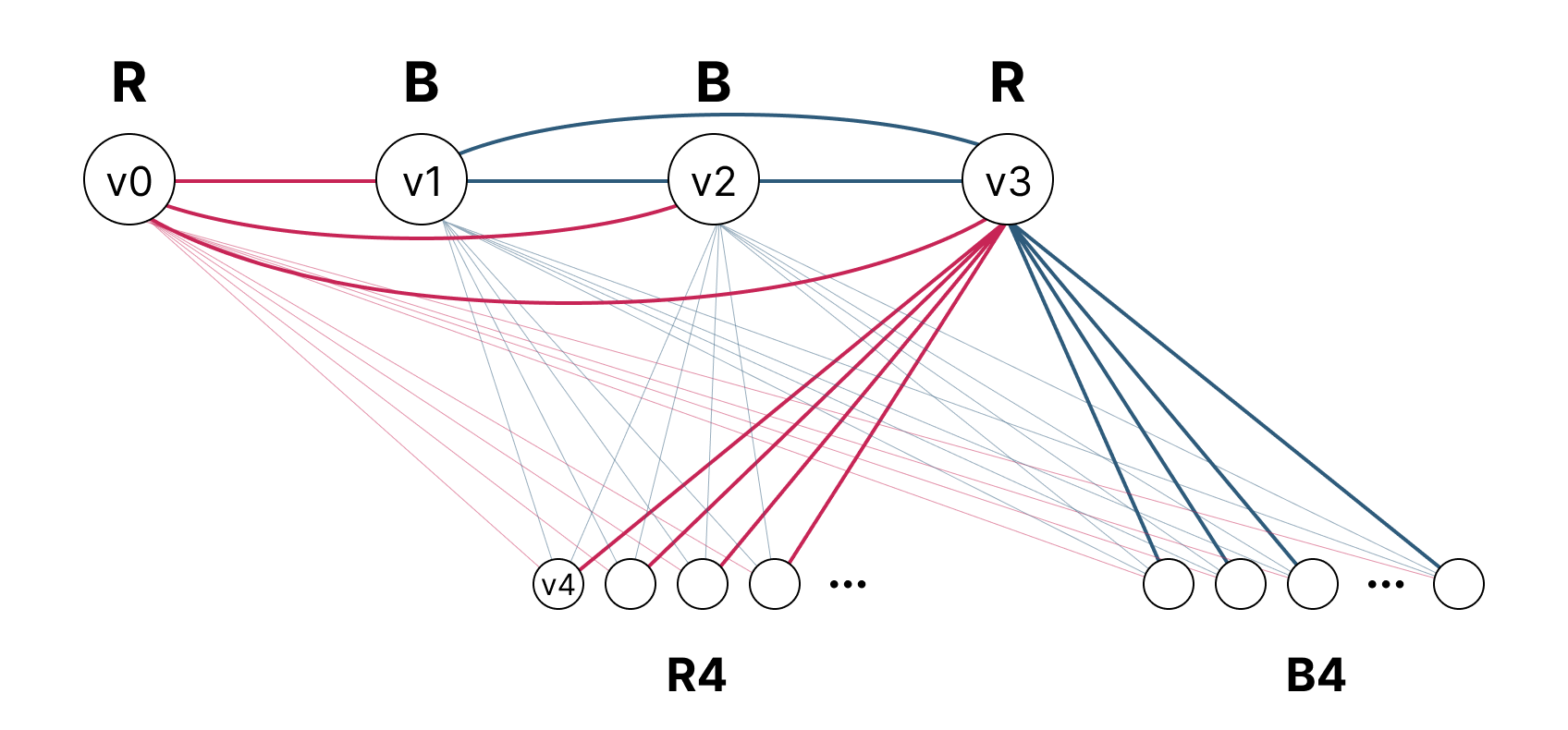

증명. $n = m = 2$인 경우에 대해 증명한다. $G$가 크기가 $\aleph_0$인 완전 그래프라고 하자. $G$의 간선들을 빨간색 또는 파란색으로 색칠한다. $G$의 정점 $v, w$에 대해, $\overline{vw}$가 빨간색이면 $\overline{vw} \in R$, 파란색이면 $\overline{vw} \in B$와 같이 표현하자.

임의의 $G$의 정점 $v_0$에 대해, 다음과 같이 정의하자.

\[\begin{aligned} R_1 = \{ w \in G : \overline{v_0w} \in R \}\\ B_1 = \{ w \in G : \overline{v_0w} \in B \} \end{aligned}\]$R_1 \cup B_1 \cup \lbrace v_0 \rbrace = G$이므로, $R_1$과 $B_1$ 중 적어도 하나는 무한집합이다. 만약 $R_1$이 무한집합이라면 $v_0 \in R$와 같이 표기하고, $B_1$이 무한집합이라면 $v_0 \in B$와 같이 표기하자.

$R_1$이 무한집합이라고 가정하자. 선택 공리로부터 $R_1$의 원소 $v_1$을 선택할 수 있다. 이제 다음과 같이 정의하자.

\[\begin{aligned} R_2 = \{ w \in R_1 : \overline{v_1w} \in R \}\\ B_2 = \{ w \in R_1 : \overline{v_1w} \in B \} \end{aligned}\]$R_2 \cup B_2 \cup \lbrace v_1\rbrace = R_1$이므로, $R_2$와 $B_2$ 중 적어도 하나는 무한집합이다. 마찬가지로 $R_2$가 무한집합이라면 $v_1 \in R$, $B_2$가 무한집합이라면 $v_1 \in B$와 같이 표기하자.

$B_2$가 무한집합이라고 가정하자. $B_2$의 원소 $v_2$를 선택하여 다음과 같이 정의하자.

\[\begin{aligned} R_3 = \{ w \in B_2 : \overline{v_2w} \in R \}\\ B_3 = \{ w \in B_2 : \overline{v_2w} \in B \} \end{aligned}\]이같은 식으로 반복함으로써 다음의 정점열을 얻는다.

\[V = \{ v_0, v_1, v_2, v_3, \dots \}\]

각 $v \in V$에 대해 $v \in R$ 또는 $v \in B$이다. $V$가 무한집합이므로, 다음 중 하나는 무한집합이다.

\[\begin{aligned} H = \{ v \in V : v \in R \} \\ K = \{ v \in V : v \in B \} \end{aligned}\]만약 $H$가 무한집합이라면 $H$의 정점들이 이루는 완전 그래프는 간선의 색이 모두 빨간색이다. 한편 $K$가 무한집합이라면 $K$의 정점들이 이루는 완전 그래프는 간선의 색이 모두 파란색이다. 따라서 $\aleph_0 \rightarrow (\aleph_0)^2_2$이다. ■

따름정리. $A$가 $\mathbb{N}$의 무한 부분집합일 때, 어떤 $A$의 무한 부분집합 $B$가 존재하여 다음 중 하나가 성립한다.

- 임의의 $b \in B$에 대해, $c$가 $b$보다 큰 $B$의 원소라면 $b \mid c$이다.

- 임의의 $b, c \in B$에 대해, $b \nmid c, c \nmid b$이다.

증명. $k = A$로 잡고, $x < y$에 대해 $x \mid y$라면 $\lbrace x, y \rbrace$를 1번 범주로, 그렇지 않으면 2번 범주로 분류하는 분할을 고려한 뒤 $\aleph_0 \rightarrow (\aleph_0)^2_2$임을 사용한다. ■

무한에서 유한으로

흥미롭게도 콤팩트성 정리를 사용하면 무한 램지 정리로부터 유한 램지 정리를 증명할 수 있다. 즉, 다음이 성립한다.

보조정리. $\aleph_0 \rightarrow (\aleph_0)^n_m$라면, 임의의 자연수 $k$에 대해 $j \to (k)^n_m$을 만족하는 자연수 $j$가 존재한다.

증명. $n = 2$일 때를 증명한다. 간선이 $m$가지 색으로 색칠된 그래프는 다음과 같이 형식화할 수 있다. 먼저 언어 $\mathcal{L} = (V, f, 1, 2, \dots, m)$의 부호수signature을 다음과 같이 정의한다.

- $V$는 단항 관계이다.

- $f$는 이변수 함수이다.

- $1, 2, \dots, m$은 상수이다.

$T$가 다음으로 이루어진 $\mathcal{L}$-이론이라고 하자.

- $\psi : \lnot V(1) \land \lnot V(2) \land \lnot V(m)$

- $\theta : \forall x, y \; (V(x) \land V(y) \land x \neq y) \rightarrow ( f(x, y) = 1 \lor f(x, y) = 2 \lor \cdots \lor f(x, y) = m )$

- $\phi_1 : \exists x_1, x_2 \; V(x_1) \land V(x_2) \land x_1 \neq x_2$

- $\phi_2 : \exists x_1, x_2, x_3 \; V(x_1) \land V(x_2) \land V(x_3) \land x_1 \neq x_2 \land x_2 \neq x_3 \neq x_1 \neq x_3$

- 각 $n \in \mathbb{N}$에 대해, $\phi_n$

$\psi$는 $1, 2, \dots, m$이 정점이 아니라 색을 표현한다는 의미이다. $\theta$는 임의의 두 정점 간 간선이 $1$부터 $m$ 중 하나의 색을 가짐을 의미한다. 그리고 $\phi_n$은 적어도 $n$개의 정점이 존재한다는 의미이다. 임의의 $n$에 대해 $\phi_n \in T$이므로, $T$의 모델은 무한 완전 그래프이다.

다음의 문장을 $\chi$라고 하자.

\[\exists x_1, x_2, \dots, x_k : f(x_1, x_2) = f(x_1, x_3) = \dots = f(x_{k-1}, x_k)\]즉, $\chi$는 정점수 $k$인 동색의 부분 완전 그래프가 존재한다는 의미이다. 따라서 무한 램지 정리에 따라 다음이 성립한다.

\[T \vDash \psi\]그리고 콤팩트성 정리에 따라 어떤 유한 부분이론 $T’ = \lbrace \psi, \chi, \phi_1, \dots, \phi_j \rbrace$가 존재하여 다음이 성립한다.

\[T' \vDash \psi\]즉, 정점수 $j$ 이상인 모든 완전 그래프는 $\psi$를 만족한다. 다시 말해, $j \to (k)^2_m$이다. 임의의 $n$에 대해서 증명하려면 $R$을 $n$항 관계로 두면 된다. ■

¹ Joel H. Spencer (1994), Ten Lectures on the Probabilistic Method

Ramsey Numbers and the Infinite Ramsey Theorem

20 Feb 2025This post was originally written in Korean, and has been machine translated into English. It may contain minor errors or unnatural expressions. Proofreading will be done in the near future.

Abstract. We examine the definition of Ramsey numbers and the Ramsey theorem that ensures Ramsey numbers are well-defined, extending this to infinite graphs. We also introduce an argument that derives the finite Ramsey theorem from the infinite Ramsey theorem using the compactness theorem.

Introduction

Problem. When the edges of a complete graph with 6 vertices are coloured red or blue, show that there exists a triangle whose three edges are all the same colour.

For instance, in the following diagram, triangles ACF and BEF satisfy the problem’s conditions.

Solution. The number of edges emanating from any vertex is 5, so by the pigeonhole principle, at least 3 of them have the same colour. Without loss of generality, suppose edges AB, AC, and AD are all red. If any one of edges BC, CD, or DB is red, then there exists a triangle with all three edges red. For example, if BC is red, then triangle ABC satisfies this condition. On the other hand, if BC, CD, and DB are all blue, then triangle BCD has all three edges blue. Therefore, there exists at least one triangle with all three edges the same colour. ■

Ramsey Theorem

The conclusion of the above problem can be expressed as follows: When $G$ is a complete graph with 6 or more vertices, if the edges of $G$ are coloured red or blue, then either there exists a complete subgraph with 3 or more vertices whose edges are all red, or there exists a complete subgraph with 3 or more vertices whose edges are all blue.

Generalising this conclusion, we can pose the following question: Let $r$ and $b$ be arbitrary natural numbers. Does there exist a natural number $j$ such that when $G$ is a complete graph with $j$ or more vertices and the edges of $G$ are coloured red or blue, it is guaranteed that either there exists a complete subgraph with $r$ or more vertices whose edges are all red, or there exists a complete subgraph with $b$ or more vertices whose edges are all blue?

According to the Ramsey theorem, the answer is yes. Specifically, when the smallest such $j$ is defined as $R(r, b)$, the following holds:

Ramsey Theorem. For any natural numbers $r$ and $b$, $R(r, b)$ exists.

Proof. We prove by induction on $r + b$. It suffices to show that the following holds:

\[R(r, b) \leq R(r-1, b) + R(r, b-1)\]Let $R(r-1, b) = i$ and $R(r, b-1) = j$. Suppose $G$ is a complete graph with $i + j$ vertices, and the edges of $G$ are coloured red or blue. For any vertex $v \in G$, let $R$ be the complete subgraph formed by vertices connected to $v$ by red edges, and let $B$ be the complete subgraph formed by vertices connected by blue edges. The following holds:

\[|R| + |B| + 1 = i + j\]Therefore, one of the following must hold:

-

$ R \geq i$ -

$ B \geq j$

In case 1, since $R(r-1, b) = i$, $R$ either has a complete subgraph with $r-1$ vertices whose edges are all red, or has a complete subgraph with $b$ vertices whose edges are all blue. In the latter case, the condition for $R(r, b)$ is satisfied, and in the former case, the graph obtained by adding $v$ to that subgraph satisfies the condition for $R(r, b)$. The same logic applies to case 2. ■

The problem at the beginning suggests that $R(3, 3) \leq 6$. Since it is known that there exist graphs with 5 vertices that do not satisfy the problem’s conditions, we have $R(3, 3) = 6$. The following are also trivial:

- $R(r, b) = R(b, r)$

- $R(r, 2) = r$

However, calculating Ramsey numbers exactly for general values is an extremely difficult problem. This is because the number of cases to be explored increases faster than exponentially with the number of vertices in the graph. The time complexity of the currently known fastest Ramsey number search algorithm is $O(c^{n^2})$. The problem of finding the value of $R(5, 5)$ remains unsolved, though it is known to be between 43 and 48 inclusive. The following anecdote is told regarding this:

Erdős once told this story. Imagine that a much more advanced alien force lands on Earth and says that unless we calculate the value of $R(5, 5)$, they will blow the Earth to pieces. Erdős claimed that in this case, we should gather all our computers and mathematicians to attempt the calculation. However, if they demanded the value of $R(6, 6)$, Erdős said it would be better to devise a plan to defeat the alien force.¹

Ramsey Theorem for Multiple Colours

The Ramsey theorem also holds when more than two colours are used. First, let us define $R(n_1, n_2, \ldots, n_k) = j$ as the smallest $j$ such that when the edges of a complete graph with $j$ vertices are coloured using $k$ colours, at least one of the following always exists:

- A complete subgraph with $n_1$ vertices whose edges are all the 1st colour

- A complete subgraph with $n_2$ vertices whose edges are all the 2nd colour

- …

- A complete subgraph with $n_k$ vertices whose edges are all the $k$th colour

For example, it is known that $R(3, 3, 3) = 17$. This means that when the edges of a complete graph with 17 or more vertices are coloured red, blue, or yellow, there always exists a triangle whose three edges are all red, all blue, or all yellow.

Ramsey Theorem for Multiple Colours. For any natural numbers $n_1, \ldots, n_k$, $R(n_1, \ldots, n_k)$ exists.

Proof. We prove by induction on $k$. It suffices to show that the following holds:

\[R(n_1, \ldots, n_k) \leq R(n_1, \ldots, n_{k-2}, R(n_{k-1}, n_k))\]Let $j$ be the right-hand side of the inequality. Suppose $G$ is a complete graph with $j$ vertices, and colour the edges of $G$ using $k$ colours. Temporarily identify the $(k-1)$th colour with the $k$th colour. Then, by the definition of $j$, at least one of the following exists in $G$:

- A complete subgraph with $n_1$ vertices whose edges are all the 1st colour

- A complete subgraph with $n_2$ vertices whose edges are all the 2nd colour

- …

- A complete subgraph with $n_{k-2}$ vertices whose edges are all the $(k-2)$th colour

- A complete subgraph with $R(n_{k-1}, n_k)$ vertices whose edges are all the $(k-1)$th colour = $k$th colour

Except for the last case, the condition for $R(n_1, \ldots, n_k)$ is satisfied, so we need only consider the last case. Let $H$ be the complete subgraph guaranteed by the last case. By the definition of $R(n_{k-1}, n_k)$, $H$ has at least one of the following:

- A complete subgraph with $n_{k-1}$ vertices whose edges are all the $(k-1)$th colour

- A complete subgraph with $n_k$ vertices whose edges are all the $k$th colour

Since each case satisfies the condition for $R(n_1, \ldots, n_k)$, in all cases $G$ satisfies $R(n_1, \ldots, n_k)$. ■

Erdős-Rado Arrow

So far, we have examined the colouring of edges. Edges are relationships between two vertices. Going further, we can consider situations where relationships among $n$ vertices are coloured.

For convenience of discussion, let us introduce several definitions. First, we adopt the set-theoretic definition of natural numbers, defining $n = {0, 1, \ldots, n-1}$. We also introduce the following notation:

Definition. When $A$ is a set, we define:

\[A^{(n)} = \{ S: S \subset A, |S| = n \}\]

That is, for a natural number $j$, $j^{(n)}$ is a set whose elements are each case of $_jC_n$. For example,

\[4^{(2)} = \left\{ \{ 0, 1\}, \{0, 2 \}, \{0, 3\}, \{1, 2 \}, \{1, 3\}, \{2, 3\} \right\}\]To partition a given set into $m$ parts means to classify each element of the set into one of $m$ categories. For example, one result of partitioning $4^{(2)}$ into 3 parts is:

\[\left\{ \left\{ \{0, 1\}, \{ 0, 2 \}, \{1, 2\} \right\}, \left\{ \{0, 3\}, \{2, 3 \} \right\}, \left\{ \{1, 3 \} \right\} \right\}\]In the above partition, the sets formed by 0, 1, and 2 all belong to the same category. We say that 0, 1, and 2 are homogeneous with respect to this partition.

We define the following notation, called the Erdős-Rado arrow:

Definition. If there always exist $k$ homogeneous elements when $j^{(n)}$ is partitioned into $m$ parts, we write:

\[j \rightarrow (k)^n_m\]

The problem at the beginning suggests that $6 \rightarrow (3)^2_2$. The reason $n = 2$ is that edges are relationships between two vertices, and $m = 2$ because there are two colours.

By the Ramsey theorem we saw earlier, the following holds:

\[\forall k\; \exists j: j \to (k)^2_2\]Meanwhile, the Ramsey theorem for multiple colours suggests:

\[\forall k, m \; \exists j : j \to (k)^2_m\]In general, the following is known:

Finite Erdős-Rado Theorem. For any natural numbers $n$, $m$, and $k$, there exists a natural number $j$ such that:

\[j \rightarrow (k)^n_m\]

Infinite Ramsey Theorem

Interestingly, the Ramsey theorem also holds when $k$ is an infinite cardinal. The following is known:

Erdős-Rado Theorem. For any cardinal $\lambda$ and natural numbers $n$ and $m$, there exists a cardinal $\kappa$ such that:

\[\kappa \rightarrow (\lambda)^n_m\]

In particular, the following holds:

Infinite Ramsey Theorem. \(\aleph_0 \rightarrow (\aleph_0)^n_m\)

That is, when guests at Hilbert’s hotel arbitrarily shake hands, either there are infinitely many people who all shake hands with each other, or there are infinitely many people who never shake hands with each other.

The proof of the above theorem is the author’s own conjecture, so please let me know if there are any errors.

Proof. We prove for the case $n = m = 2$. Suppose $G$ is a complete graph of size $\aleph_0$. Colour the edges of $G$ red or blue. For vertices $v$ and $w$ of $G$, if $\overline{vw}$ is red, we write $\overline{vw} \in R$; if blue, we write $\overline{vw} \in B$.

For any vertex $v_0$ of $G$, define:

\[\begin{aligned} R_1 = \{ w \in G : \overline{v_0w} \in R \}\\ B_1 = \{ w \in G : \overline{v_0w} \in B \} \end{aligned}\]Since $R_1 \cup B_1 \cup {v_0} = G$, at least one of $R_1$ and $B_1$ is an infinite set. If $R_1$ is infinite, we write $v_0 \in R$; if $B_1$ is infinite, we write $v_0 \in B$.

Suppose $R_1$ is infinite. By the axiom of choice, we can select an element $v_1$ of $R_1$. Now define:

\[\begin{aligned} R_2 = \{ w \in R_1 : \overline{v_1w} \in R \}\\ B_2 = \{ w \in R_1 : \overline{v_1w} \in B \} \end{aligned}\]Since $R_2 \cup B_2 \cup {v_1} = R_1$, at least one of $R_2$ and $B_2$ is infinite. Similarly, if $R_2$ is infinite, we write $v_1 \in R$; if $B_2$ is infinite, we write $v_1 \in B$.

Suppose $B_2$ is infinite. Select an element $v_2$ of $B_2$ and define:

\[\begin{aligned} R_3 = \{ w \in B_2 : \overline{v_2w} \in R \}\\ B_3 = \{ w \in B_2 : \overline{v_2w} \in B \} \end{aligned}\]By repeating in this manner, we obtain the following sequence of vertices:

\[V = \{ v_0, v_1, v_2, v_3, \ldots \}\]

For each $v \in V$, either $v \in R$ or $v \in B$. Since $V$ is infinite, one of the following is infinite:

\[\begin{aligned} H = \{ v \in V : v \in R \} \\ K = \{ v \in V : v \in B \} \end{aligned}\]If $H$ is infinite, then the complete graph formed by the vertices of $H$ has all edges red. On the other hand, if $K$ is infinite, then the complete graph formed by the vertices of $K$ has all edges blue. Therefore, $\aleph_0 \rightarrow (\aleph_0)^2_2$. ■

Corollary. When $A$ is an infinite subset of $\mathbb{N}$, there exists an infinite subset $B$ of $A$ such that one of the following holds:

- For any $b \in B$, if $c$ is an element of $B$ greater than $b$, then $b \mid c$.

- For any $b, c \in B$, $b \nmid c$ and $c \nmid b$.

Proof. Take $k = A$, and consider a partition where for $x < y$, if $x \mid y$, then ${x, y}$ is classified into category 1; otherwise, into category 2. Then use the fact that $\aleph_0 \rightarrow (\aleph_0)^2_2$. ■

From Infinite to Finite

Interestingly, using the compactness theorem, one can prove the finite Ramsey theorem from the infinite Ramsey theorem. That is, the following holds:

Lemma. If $\aleph_0 \rightarrow (\aleph_0)^n_m$, then for any natural number $k$, there exists a natural number $j$ such that $j \to (k)^n_m$.

Proof. We prove for the case $n = 2$. A graph whose edges are coloured with $m$ colours can be formalised as follows. First, define the signature of language $\mathcal{L} = (V, f, 1, 2, \ldots, m)$ as:

- $V$ is a unary relation.

- $f$ is a binary function.

- $1, 2, \ldots, m$ are constants.

Let $T$ be an $\mathcal{L}$-theory consisting of:

- $\psi : \lnot V(1) \land \lnot V(2) \land \lnot V(m)$

- $\theta : \forall x, y \; (V(x) \land V(y) \land x \neq y) \rightarrow ( f(x, y) = 1 \lor f(x, y) = 2 \lor \cdots \lor f(x, y) = m )$

- $\phi_1 : \exists x_1, x_2 \; V(x_1) \land V(x_2) \land x_1 \neq x_2$

- $\phi_2 : \exists x_1, x_2, x_3 \; V(x_1) \land V(x_2) \land V(x_3) \land x_1 \neq x_2 \land x_2 \neq x_3 \land x_1 \neq x_3$

- For each $n \in \mathbb{N}$, $\phi_n$

$\psi$ means that $1, 2, \ldots, m$ represent colours, not vertices. $\theta$ means that any edge between two vertices has one of the colours from $1$ to $m$. And $\phi_n$ means that at least $n$ vertices exist. Since $\phi_n \in T$ for any $n$, models of $T$ are infinite complete graphs.

Let the following sentence be $\chi$:

\[\exists x_1, x_2, \ldots, x_k : f(x_1, x_2) = f(x_1, x_3) = \ldots = f(x_{k-1}, x_k)\]That is, $\chi$ means that there exists a monochromatic complete subgraph with $k$ vertices. Therefore, according to the infinite Ramsey theorem, the following holds:

\[T \vDash \chi\]And by the compactness theorem, there exists some finite sub-theory $T’ = {\psi, \theta, \phi_1, \ldots, \phi_j}$ such that:

\[T' \vDash \chi\]That is, every complete graph with $j$ or more vertices satisfies $\chi$. In other words, $j \to (k)^2_m$. To prove for arbitrary $n$, one can take $R$ as an $n$-ary relation. ■

¹ Joel H. Spencer (1994), Ten Lectures on the Probabilistic Method

어드조인트, 정규 변환, 그리고 스펙트럼 정리

13 Feb 2025이 글에서 모든 벡터 공간은 내적 공간이라고 가정한다. 또한, 모든 변환은 선형 변환이다.

1. 선형 변환의 어드조인트

정의. $(V, \langle \cdot \rangle_V), (W, \langle \cdot \rangle_W)$가 내적 벡터 공간이라고 하자. $T: V \to W$에 대해, $T$의 어드조인트adjoint $T^\ast: W \to V$는 다음 조건을 만족하는 선형 변환이다.

\[\forall v \in V, w \in W : \quad \langle w, Tv \rangle_W = \langle T^\ast w, v \rangle_V\]

범주론의 어드조인트 정의를 떠올려 보면 식의 형태가 비슷하다.

이 정의를 정당화하려면 모든 $T$에 대해 어드조인트가 유일하게 존재함을 보여야 한다. 이는 리스 표현 정리Riesz representation theorem로부터 얻어진다.

리스 표현 정리. $V$가 내적 공간이라고 하자. $\phi \in V^\ast$에 대해, 다음을 만족하는 벡터 $v$가 유일하게 존재한다.

\[\forall u \in V : \quad \phi(u) = \langle u, v \rangle\]

$V$가 유한 차원일 경우, 위 정리는 $V$의 직교 기저를 잡음으로써 쉽게 보여진다. $V$가 일반적인 힐베르트 공간일 경우에는 증명이 더 까다롭기 때문에 생략한다.

리스 표현 정리로부터 어드조인트의 정의를 다음과 같이 정당화할 수 있다. $w \in W$가 주어졌을 때, 사상 $v \mapsto \langle w, Tv \rangle$는 $V^\ast$의 원소이다. 따라서 어떤 $u_w \in V$가 존재하여

\[\forall v \in V : \langle w, Tv \rangle = \langle u_w, v \rangle\]이다. 이때 사상 $w \mapsto u_w$는 선형임을 쉽게 보일 수 있다. 이 선형 사상이 우리가 구하고자 하는 어드조인트이다.

정의. $T^\ast = T$인 선형 사상 $T : V \to V$를 자기 어드조인트self-adjoint라고 한다.

$T : V \to W$의 행렬 표현이 $M$일 때, 동일한 기저에서 $T^\ast$의 행렬 표현은 $M$의 켤레 전치, 즉 $M^\dagger$임을 — 다소 번거롭긴 하지만 — 어렵지 않게 보일 수 있다. 따라서 자기 어드조인트 변환의 행렬은 에르미트Hermitian 행렬이다.

복소 자기 어드조인트 판별볍. $V$가 복소 벡터 공간일 때, $T: V \to V$가 자기 어드조인트 변환일 필요충분조건은 임의의 $v \in V$에 대해 $\langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R}$인 것이다.

증명. 필요조건은 자명하므로 충분조건임을 보인다. 먼저 다음 보조정리를 증명한다.

보조정리. $V$가 복소 벡터 공간이라고 하자. $T : V \to V$에 대해, $T = 0$일 필요충분조건은 임의의 $v \in V$에 대해 $\langle Tv, v \rangle = 0$인 것이다.

보조정리의 증명. 필요조건은 자명하므로 충분조건임을 보인다. 임의의 $u, v \in V$에 대해,

\[\langle T(u + v) , u + v \rangle = \langle Tu, v \rangle + \langle Tv, u \rangle = 0\]이고,

\[\begin{aligned} \langle T(u + iv), u + iv \rangle &= \langle T(u), iv \rangle + \langle T(iv), u \rangle \\ &= -i \langle Tu, v \rangle + i \langle Tv, u \rangle = 0 \end{aligned}\]이다. 두 식을 연립하면 $\langle Tu, v \rangle = 0$을 얻는다. 이로부터 $T = 0$임을 보이기는 쉽다. □

이제 본 정리를 보인다. $\langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R}$이므로, $\langle Tv, v \rangle = \langle v, Tv \rangle$이다. 또한 어드조인트의 정의에 의해 $\langle Tv, v \rangle = \langle v, T^\ast v \rangle$이다. 따라서 $\langle v, (T - T^\ast)v \rangle = 0$이다. 보조정리로부터 $T = T^\ast$가 따라 나온다. ■

자명한 자기 어드조인트 판별법. $V$가 실수 또는 복소 벡터 공간이라고 하자. 자기 어드조인트 변환 $T: V \to V$에 대해, $T = 0$일 필요충분조건은 임의의 $v \in V$에 대해 $\langle Tv, v \rangle = 0$인 것이다.

증명. 복소 벡터 공간인 경우에는 위의 보조정리로부터 따라 나온다. 따라서 $V$가 실수 벡터 공간인 경우에만 증명한다. 필요조건은 자명하므로 충분조건임을 보인다. 임의의 $u, v \in V$에 대해,

\[\begin{aligned} \langle T(u + v), u + v \rangle &= \langle Tu, v \rangle + \langle Tv, u \rangle &&(\because \langle Tv, v \rangle = 0) \\ &= \langle Tu, v \rangle + \langle u, Tv \rangle &&(\because \mathrm{im} \langle \cdot \rangle \subset \mathbb{R}) \\ &= 2\langle Tu, v \rangle &&(\because T^\ast = T) \end{aligned}\]즉 임의의 $u, v \in V$에 대해 $\langle Tu, v \rangle = 0$이므로 $T = 0$이다. ■

2. 정규 선형 변환

정의. $T : V \to V$에 대해 $TT^\ast = T^\ast T$일 때, $T$를 정규normal라고 한다.

모든 자기 어드조인트 변환은 정규 변환이지만 그 역은 성립하지 않는다.

정규 판별법. $V$가 실수 또는 복소 벡터 공간이라고 하자. $T: V \to V$가 정규일 필요충분조건은 임의의 $v$에 대해 $\lVert Tv \rVert = \lVert T^\ast v \rVert$인 것이다.

증명. “자명한 자기 어드조인트 판별법”으로부터 따라 나온다. ■

정규 고유벡터의 켤레성. $V$가 실수 또는 복소 벡터 공간이고, $T : V \to V$가 정규라고 하자. $v$가 고윳값 $\lambda$를 가지는 $T$의 고유벡터일 때, $v$는 고윳값 $\bar{\lambda}$를 가지는 $T^\ast$의 고유벡터이다.

증명. $T$가 정규일 때, $T - \lambda I$ 또한 정규임을 쉽게 보일 수 있다. 따라서,

\[\lVert (T - \lambda I) v \rVert = \lVert (T - \lambda I)^\ast v \rVert = \lVert (T^\ast - \bar{\lambda} I) v \rVert = 0. \quad \blacksquare\]‘정규’라는 이름의 유래는 다음 정리에 있다.

정규 고유벡터의 정규성. $T: V \to V$가 정규라고 하자. $u, v \in V$가 서로 다른 고윳값을 가지는 $T$의 고유벡터라면 $u$와 $v$는 직교한다.

증명. $u, v$의 고윳값이 $\alpha, \beta$라고 하자.

\[\begin{aligned} (\alpha - \beta)\langle u, v \rangle &= \langle \alpha u, v \rangle - \langle u, \bar{\beta}v \rangle \\ &= \langle Tu, v \rangle - \langle u, T^\ast v \rangle = 0. \end{aligned}\]$\alpha - \beta \neq 0$이므로 $\langle u, v \rangle = 0$이다. ■

3. 스펙트럼 정리Spectral theorems

‘스펙트럼’이라는 이름은, 스펙트럼 정리가 양자역학에서 원자의 스펙트럼을 설명할 때 쓰였던 것에서 유래했다는 설이 흔히 전해지지만, 이것은 사실이 아니다. 스펙트럼 정리를 사용해서 원자의 스펙트럼을 설명하기 이전에 이미 힐베르트가 ‘스펙트럼’이라는 표현을 쓴 바 있기 때문이다. 정확한 유래는 알려져 있지 않은데, 고유벡터들이 힐베르트 공간의 특성을 나타낸다는 점에서 빛의 스펙트럼과 유사하다는 이미지 때문이 아니었을까 추측해 봄직하다.

복소 스펙트럼 정리. $V$가 복소 벡터 공간이라고 하자. $T: V \to V$가 정규일 필요충분조건은, $T$의 고유벡터들이 $V$의 직교 기저를 이루는 것이다.

증명. TODO ■

실수 스펙트럼 정리. $V$가 실수 벡터 공간이라고 하자. $T: V \to V$가 자기 어드조인트일 필요충분조건은, $T$의 고유벡터들이 $V$의 직교 기저를 이루는 것이다.

증명. TODO ■

Adjoints, Normal Transformations, and the Spectral Theorem

13 Feb 2025This post was originally written in Korean, and has been machine translated into English. It may contain minor errors or unnatural expressions. Proofreading will be done in the near future.

In this article, we assume that all vector spaces are inner product spaces. Furthermore, all transformations are linear transformations.

1. Adjoints of Linear Transformations

Definition. Let $(V, \langle \cdot \rangle_V), (W, \langle \cdot \rangle_W)$ be inner product vector spaces. For $T: V \to W$, the adjoint $T^\ast: W \to V$ of $T$ is the linear transformation satisfying the following condition:

\[\forall v \in V, w \in W : \quad \langle w, Tv \rangle_W = \langle T^\ast w, v \rangle_V\]

If one recalls the definition of adjoints in category theory, the form of this equation is similar.

To justify this definition, we must show that the adjoint exists uniquely for every $T$. This follows from the Riesz representation theorem.

Riesz Representation Theorem. Let $V$ be an inner product space. For $\phi \in V^\ast$, there exists a unique vector $v$ satisfying:

\[\forall u \in V : \quad \phi(u) = \langle u, v \rangle\]

When $V$ is finite-dimensional, the above theorem is easily shown by choosing an orthogonal basis for $V$. When $V$ is a general Hilbert space, the proof is more involved and shall be omitted.

From the Riesz representation theorem, we can justify the definition of the adjoint as follows. Given $w \in W$, the mapping $v \mapsto \langle w, Tv \rangle$ is an element of $V^\ast$. Therefore, there exists some $u_w \in V$ such that

\[\forall v \in V : \langle w, Tv \rangle = \langle u_w, v \rangle\]At this point, one can easily show that the mapping $w \mapsto u_w$ is linear. This linear mapping is the adjoint we seek.

Definition. A linear mapping $T : V \to V$ satisfying $T^\ast = T$ is called self-adjoint.

When the matrix representation of $T : V \to W$ is $M$, the matrix representation of $T^\ast$ in the same basis is the conjugate transpose of $M$, namely $M^\dagger$ — this can be shown, albeit somewhat tediously, without much difficulty. Therefore, the matrix of a self-adjoint transformation is a Hermitian matrix.

Complex Self-Adjoint Criterion. When $V$ is a complex vector space, $T: V \to V$ is self-adjoint if and only if $\langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R}$ for any $v \in V$.

Proof. The necessary condition is trivial, so we prove the sufficient condition. First, we establish the following lemma.

Lemma. Let $V$ be a complex vector space. For $T : V \to V$, $T = 0$ if and only if $\langle Tv, v \rangle = 0$ for any $v \in V$.

Proof of the lemma. The necessary condition is trivial, so we prove the sufficient condition. For any $u, v \in V$,

\[\langle T(u + v) , u + v \rangle = \langle Tu, v \rangle + \langle Tv, u \rangle = 0\]and

\[\begin{aligned} \langle T(u + iv), u + iv \rangle &= \langle T(u), iv \rangle + \langle T(iv), u \rangle \\ &= -i \langle Tu, v \rangle + i \langle Tv, u \rangle = 0 \end{aligned}\]Solving these two equations simultaneously yields $\langle Tu, v \rangle = 0$. From this, it is easy to show that $T = 0$. □

We now prove the main theorem. Since $\langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R}$, we have $\langle Tv, v \rangle = \langle v, Tv \rangle$. Also, by the definition of the adjoint, $\langle Tv, v \rangle = \langle v, T^\ast v \rangle$. Therefore, $\langle v, (T - T^\ast)v \rangle = 0$. From the lemma, it follows that $T = T^\ast$. ■

Trivial Self-Adjoint Criterion. Let $V$ be a real or complex vector space. For a self-adjoint transformation $T: V \to V$, $T = 0$ if and only if $\langle Tv, v \rangle = 0$ for any $v \in V$.

Proof. For complex vector spaces, this follows from the lemma above. Therefore, we prove only the case when $V$ is a real vector space. The necessary condition is trivial, so we prove the sufficient condition. For any $u, v \in V$,

\[\begin{aligned} \langle T(u + v), u + v \rangle &= \langle Tu, v \rangle + \langle Tv, u \rangle &&(\because \langle Tv, v \rangle = 0) \\ &= \langle Tu, v \rangle + \langle u, Tv \rangle &&(\because \mathrm{im} \langle \cdot \rangle \subset \mathbb{R}) \\ &= 2\langle Tu, v \rangle &&(\because T^\ast = T) \end{aligned}\]That is, $\langle Tu, v \rangle = 0$ for any $u, v \in V$, so $T = 0$. ■

2. Normal Linear Transformations

Definition. For $T : V \to V$, when $TT^\ast = T^\ast T$, we call $T$ normal.

Every self-adjoint transformation is normal, but the converse does not hold.

Normal Criterion. Let $V$ be a real or complex vector space. $T: V \to V$ is normal if and only if $\lVert Tv \rVert = \lVert T^\ast v \rVert$ for any $v$.

Proof. This follows from the “Trivial Self-Adjoint Criterion”. ■

Conjugacy of Normal Eigenvectors. Let $V$ be a real or complex vector space, and let $T : V \to V$ be normal. When $v$ is an eigenvector of $T$ with eigenvalue $\lambda$, then $v$ is an eigenvector of $T^\ast$ with eigenvalue $\bar{\lambda}$.

Proof. When $T$ is normal, $T - \lambda I$ is also easily shown to be normal. Therefore,

\[\lVert (T - \lambda I) v \rVert = \lVert (T - \lambda I)^\ast v \rVert = \lVert (T^\ast - \bar{\lambda} I) v \rVert = 0. \quad \blacksquare\]The origin of the name ‘normal’ lies in the following theorem.

Normality of Normal Eigenvectors. Let $T: V \to V$ be normal. If $u, v \in V$ are eigenvectors of $T$ with distinct eigenvalues, then $u$ and $v$ are orthogonal.

Proof. Let the eigenvalues of $u, v$ be $\alpha, \beta$ respectively.

\[\begin{aligned} (\alpha - \beta)\langle u, v \rangle &= \langle \alpha u, v \rangle - \langle u, \bar{\beta}v \rangle \\ &= \langle Tu, v \rangle - \langle u, T^\ast v \rangle = 0. \end{aligned}\]Since $\alpha - \beta \neq 0$, we have $\langle u, v \rangle = 0$. ■

3. Spectral Theorems

while it is commonly claimed that the name ‘spectral’ derives from the spectral theorem being used to explain atomic spectra in quantum mechanics, this is not factual. Hilbert had already used the term ‘spectrum’ before the spectral theorem was employed to explain atomic spectra. The precise origin is unknown, but one might conjecture that it arose from the imagery that eigenvectors characterise the properties of Hilbert spaces, similar to how light spectra characterise light.

Complex Spectral Theorem. Let $V$ be a complex vector space. $T: V \to V$ is normal if and only if the eigenvectors of $T$ form an orthogonal basis for $V$.

Proof. TODO ■

Real Spectral Theorem. Let $V$ be a real vector space. $T: V \to V$ is self-adjoint if and only if the eigenvectors of $T$ form an orthogonal basis for $V$.

Proof. TODO ■

어드조인트에 대한 세 가지 접근

13 Feb 2025본문의 내용은 Tom Leinster, Basic Category Theory에 기반한다.

$\mathcal{A}, \mathcal{B}$가 범주category이고, $F: \mathcal{A} \to \mathcal{B}, G: \mathcal{B} \to \mathcal{A}$가 함자functor라고 하자.

1. 자연성 공리naturality axiom를 이용한 어드조인트의 정의

$F \dashv G$라는 것은 임의의 $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$에 대해 일대일대응 $\Psi_{A, B} : \mathrm{Hom}_\mathcal{A}(A, G(B)) \to \mathrm{Hom}_\mathcal{B}(F(A), B)$가 존재하여, 임의의 $p: A’ \to A, q: B \to B’$에 대해 다음 가환 도식commutative diagram을 만족한다는 것이다.

편의를 위해 $f: A \to G(B)$에 대해 $\Psi_{A, B}(f) = \bar{f}$, 그리고 $g: F(A) \to B$에 대해 $\Psi_{A, B}^{-1}(g) = \bar{g}$와 같이 표기한다. 이에 따라 위의 가환 도식을 다음과 같이 표현할 수 있다.

\[\begin{gather} \overline{A \xrightarrow{f} G(B) \xrightarrow{G(q)} G(B') } = F(A) \xrightarrow{\bar{f}} B \xrightarrow{q} B' \\ \overline{F(A') \xrightarrow{F(p)} F(A) \xrightarrow{g} B} = A' \xrightarrow{p} A \xrightarrow{\bar{g}} G(B) \\\\ \mathrm{i.e.}\\\\ \overline{G(q) \circ f} = q \circ \bar{f}\\ \overline{g \circ F(p)} = \bar{g} \circ p \end{gather}\]위 두 조건을 자연성 공리라고 부른다. 자연성 공리로부터 다음을 증명할 수 있다.

정리 1. $\eta_A := \overline{1_{F(A)}} : A \to GF(A)$와 같이 정의된 변환 $\eta: 1_{\mathcal{A}} \to GF$는 자연적 변환natural transformation이다. 그리고 $\epsilon_B := \overline{1_{G(B)}} : FG(B) \to B$와 같이 정의된 변환 $\epsilon: FG \to 1_{\mathcal{B}}$ 또한 자연적 변환이다. $\eta$를 단원unit이라고 부르고, $\epsilon$을 쌍단원counit이라고 부른다.

증명. 다음 가환 도식으로부터 얻어진다.

정리 2. $f: A \to G(B), g: F(A) \to B$에 대해 다음이 성립한다.

\[\begin{gather} \bar{f} = \epsilon_B \circ F(f) \\ \bar{g} = G(g) \circ \eta_A \end{gather}\]

증명. 다음 가환 도식으로부터 얻어진다.

2. 단원과 쌍단원을 이용한 어드조인트의 정의

$F \dashv G$라는 것은 어떤 자연적 변환 $\eta: 1_{\mathcal{A}} \to GF, \epsilon: FG \to 1_{\mathcal{B}}$가 존재하여, 임의의 $A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}$에 대해 다음 가환 도식을 언제나 만족한다는 것이다.

위 두 조건을 삼각 항등식triangle identity이라고 부른다.

3. 초기 대상initial object을 이용한 어드조인트의 정의

정의. $P: \mathcal{A} \to \mathcal{C}$, $Q: \mathcal{B} \to \mathcal{C}$가 함자일 때, 콤마 범주comma category $(P \Rightarrow Q)$를 다음과 같이 정의한다.

- 대상: $\mathcal{C}$의 사상 $h: P(A) \to Q(B)$에 대해, 삼중쌍triplet $(A, h, B)$

- 사상: 다음의 가환 도식이 성립할 때, $(f, g): (A, h, B) \to (A’, h’, B’)$

$F \dashv G$라는 것은 어떤 자연적 변환 $\eta: 1_{\mathcal{A}} \to GF$가 존재하여, 각 $A \in \mathcal{A}$에 대해 $A$를 홑원소 범주 $\mathbf{1}$에서 $\mathcal{A}$로 가는 함자 $A: 1 \mapsto A$로 간주했을 때 $\eta_A : A \to GF(A)$가 콤마 범주 $(A \Rightarrow G)$의 초기 대상이라는 것이다.

4. 동치 증명

1, 2, 3의 정의는 모두 동치이다. 구체적으로 다음의 정리가 성립한다.

정리 3. $\mathcal{A}, \mathcal{B}$가 범주이고 $F: \mathcal{A} \to \mathcal{B}, G: \mathcal{B} \to \mathcal{A}$가 함자라고 하자. 1, 2, 3은 서로 일대일 대응된다.

- 자연성 공리를 만족하는 일대일대응 $\Psi$

- 삼각 항등식을 만족하는 자연적 변환의 쌍 $(\eta: 1_{\mathcal{A}} \to GF, \epsilon: FG \to 1_{\mathcal{B}})$

- 각 $A \in \mathcal{A}$에 대해 $\eta_A : A \to GF(A)$가 $(A \Rightarrow G)$의 초기 대상이 되도록 하는 자연적 변환 $\eta: 1_{\mathcal{A}} \to GF$

증명. 1과 2가 일대일 대응됨을 보이고, 2와 3이 일대일 대응됨을 보인다.

1과 2는 일대일 대응된다.

$\Psi$가 주어졌을 때, $\eta$와 $\epsilon$을 각각 단원과 쌍단원으로 정의한다. 이때, $\eta$와 $\epsilon$이 삼각 항등식을 만족함은 정리 2로부터 쉽게 따라 나온다.

역으로 삼각 항등식을 만족하는 자연적 변환의 쌍 $(\eta, \epsilon)$이 주어졌다고 하자. 이로부터 다음과 같이 $\Psi$를 정의한다. $f: A \to G(B), g: F(A) \to B$에 대해,

\[\begin{gather} \Psi_{A, B}(f) = \bar{f} = \epsilon_B \circ F(f) \\ \Psi_{A, B}^{-1} = \bar{g} = G(g) \circ \eta_A \end{gather}\]먼저 $\Psi_{A, B}^{-1}$이 실제로 $\Psi_{A, B}$의 역사상임을, 즉 $\bar{\bar{g}} = g, \bar{\bar{f}} = f$임을 보인다. 전자는 다음 가환 도식으로부터 얻어진다. 후자는 도식에서 $F, G$를 각각 $G, F$로 바꾼 뒤 적절히 쌍대dual을 취하면 된다.

이제 $\Psi$가 자연성 공리를 만족함을 보인다. 한쪽 공리만 보이도록 한다. $f: A \to G(B), q: B \to B’$에 대해 $\overline{G(q) \circ f} = q \circ \bar{f}$임을 보인다. 먼저,

\[\overline{G(q) \circ f} = \epsilon_{B'} \circ FG(q) \circ F(f)\]이고,

\[q \circ \bar{f} = q \circ \epsilon_B \circ F(f)\]이므로, $\epsilon_{B’} \circ FG(q) = q \circ \epsilon_B$임을 보이면 충분하다. 이것은 자연적 변환의 정의에 다름 아니다. 따라서 $\Psi$는 자연성 공리를 만족한다.

2와 3은 일대일 대응된다.

삼각 항등식을 만족하는 자연적 변환의 쌍 $(\eta, \epsilon)$이 주어졌을 때, 각 $A \in \mathcal{A}$에 대해 $\eta_A : A \to GF(A)$가 $(A \Rightarrow G)$의 초기 대상임을 보이자.

역으로 $\eta$가 각 $A \in \mathcal{A}$에 대해 $\eta_A : A \to GF(A)$가 $(A \Rightarrow G)$의 초기 대상이 되도록 하는 자연적 변환일 때, 어떤 $\epsilon: FG \to 1_{\mathcal{B}}$가 유일하게 존재하여 $(\eta, \epsilon)$이 삼각 항등식을 만족함을 보이자.