디멘의 블로그

Dimen's Blog

이데아를 여행하는 히치하이커

Alice in Logicland

초필터를 이용한 티호노프 정리의 증명

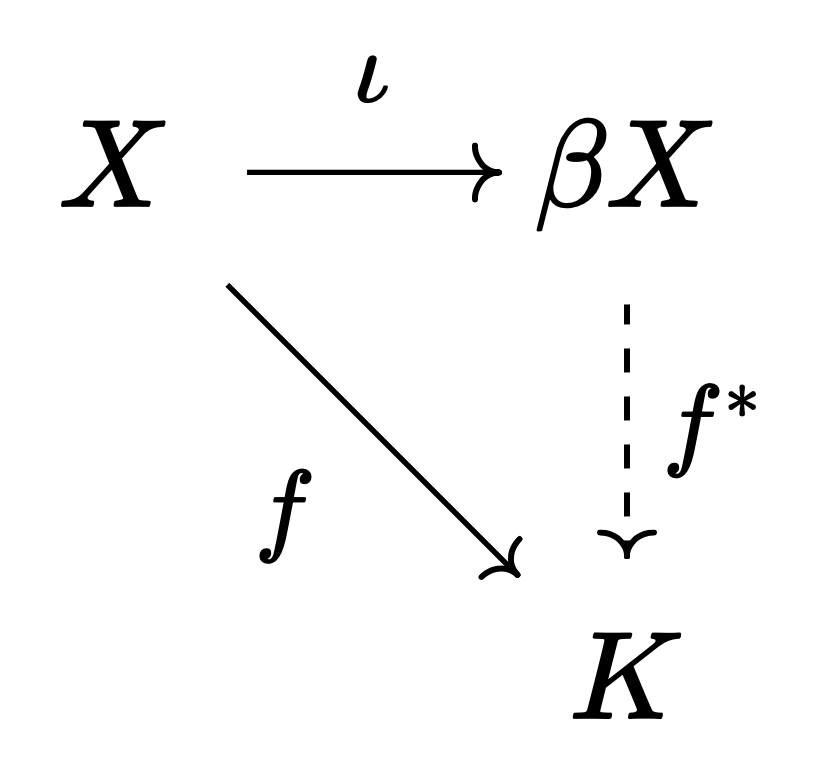

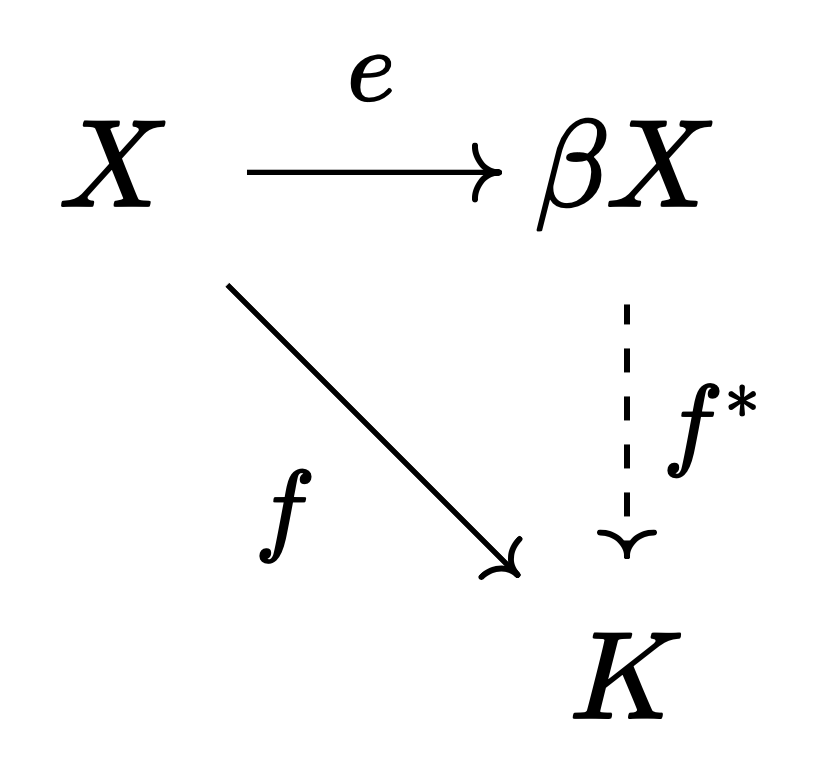

11 Aug 2025티호노프 정리. 콤팩트 공간들의 곱공간은 콤팩트 공간이다.

굉장히 단순하고 강력한 정리이지만, Munkres 등의 학부 위상 책을 보면 증명이 상당히 복잡하다. 아예 증명을 생략하는 책도 많은 듯하다. 하지만 초필터를 이용하면 매우 간단하게 이를 증명해 보일 수 있다.

1. 선행 개념

여기서 소개된 개념의 자세한 설명과 증명은 Stephen Willard, General Topology 4장을 참고하라.

필터와 초필터

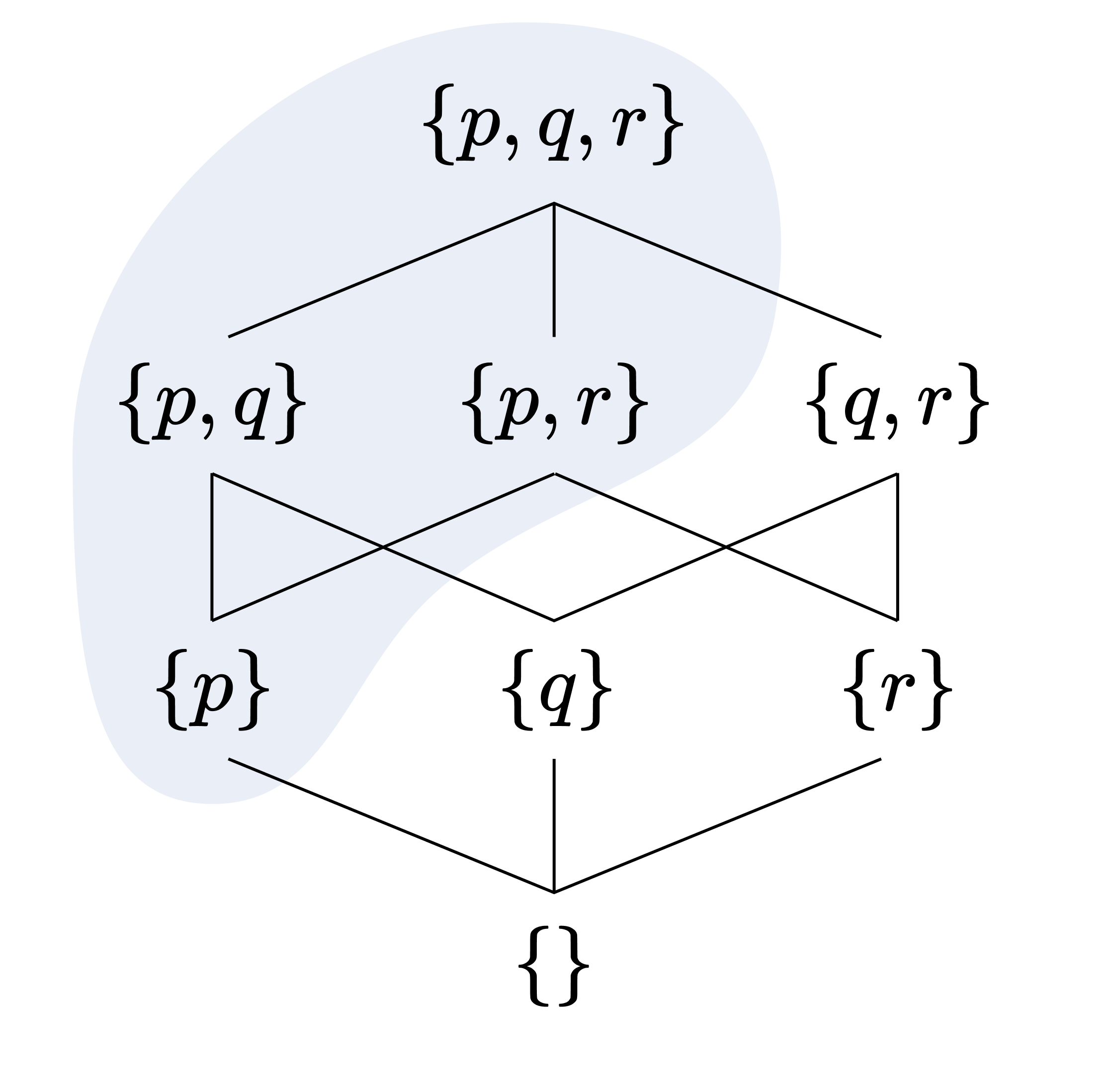

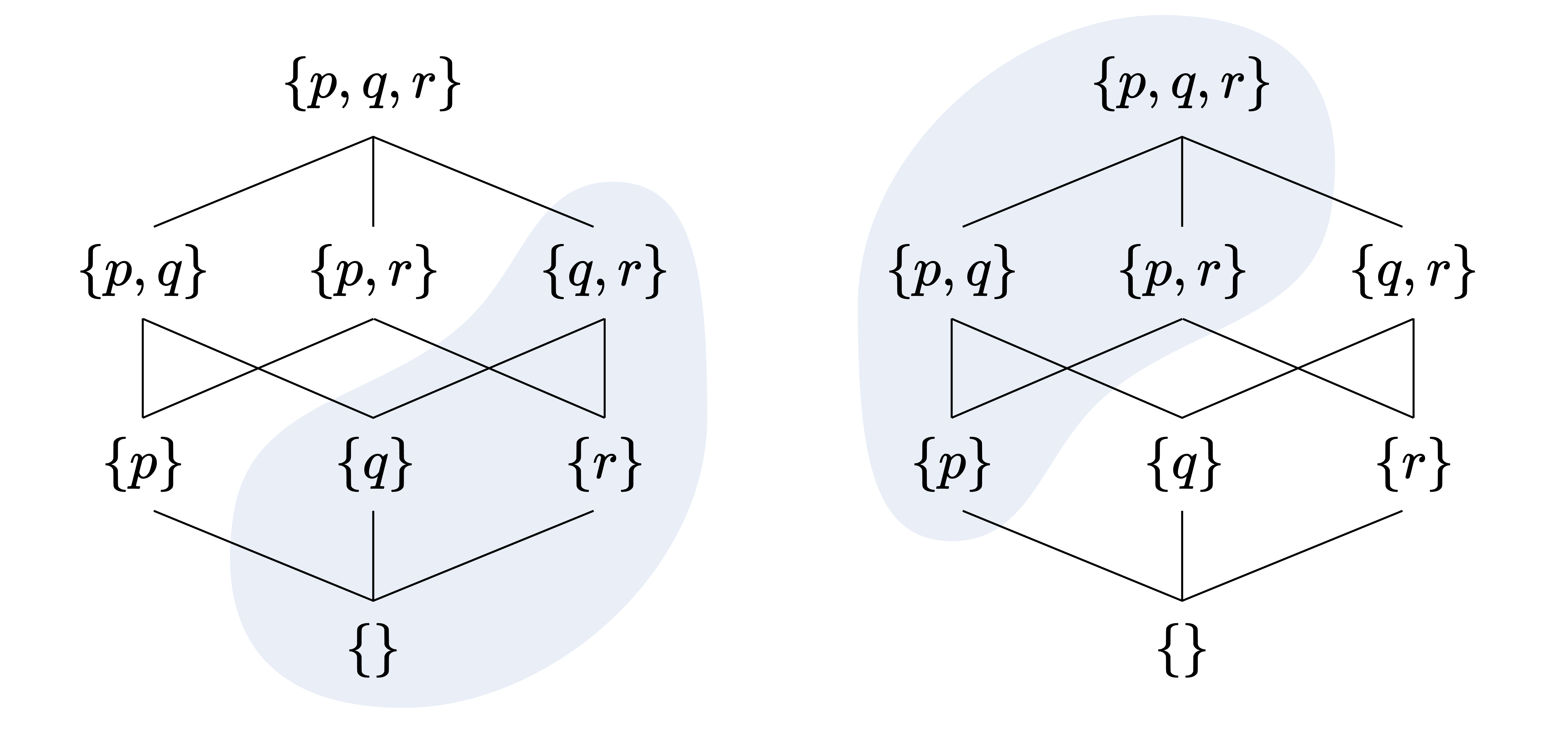

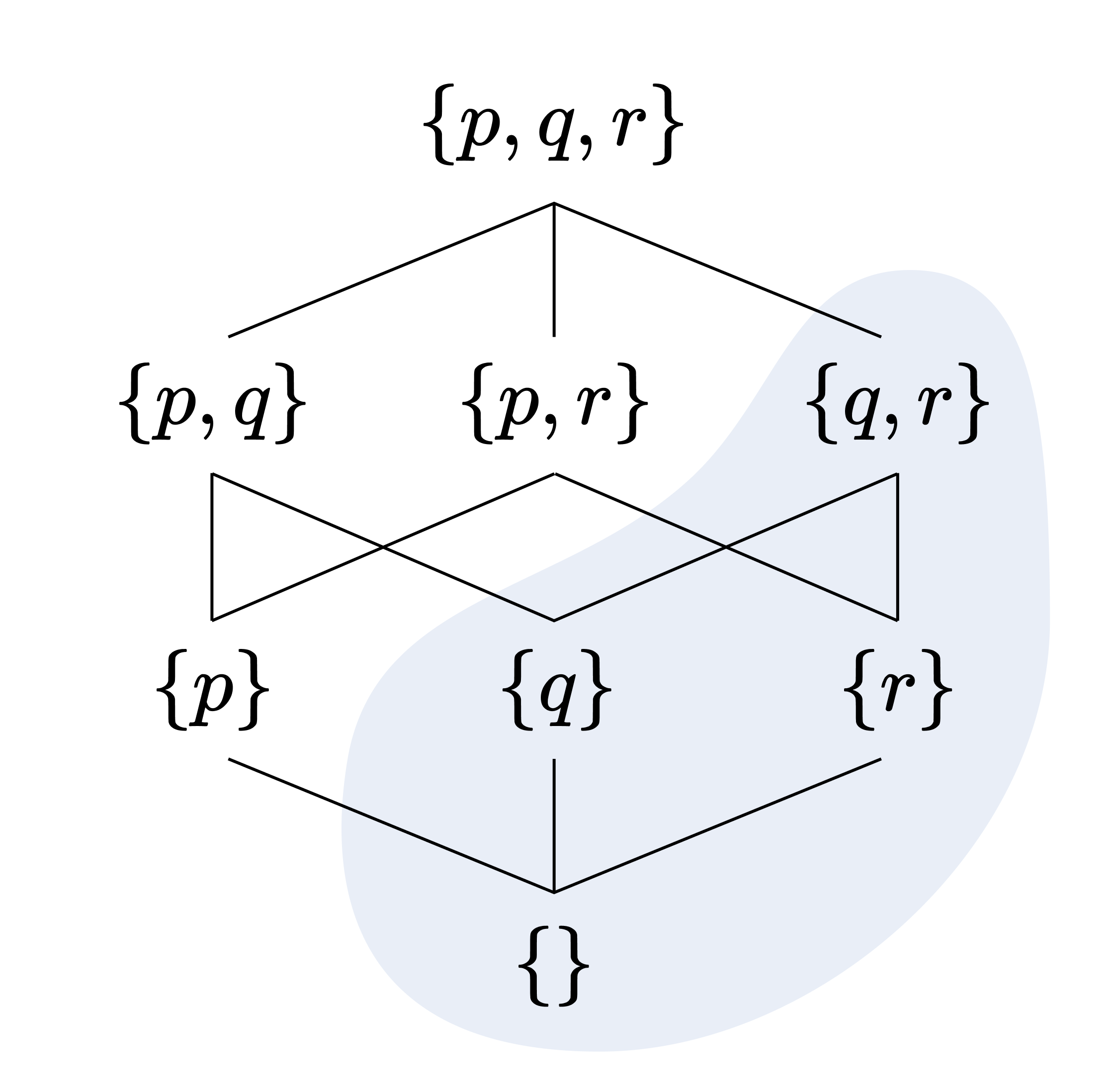

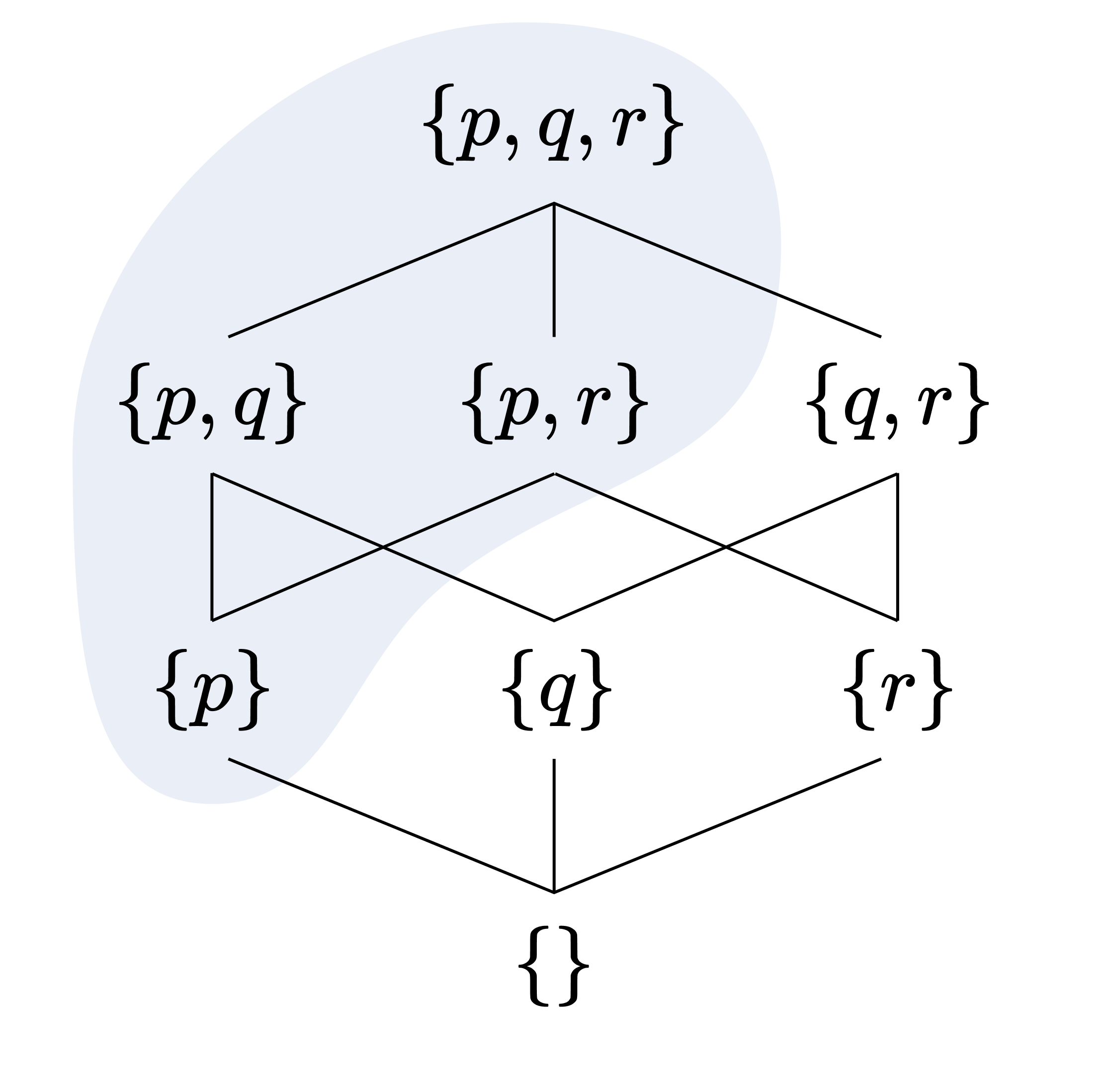

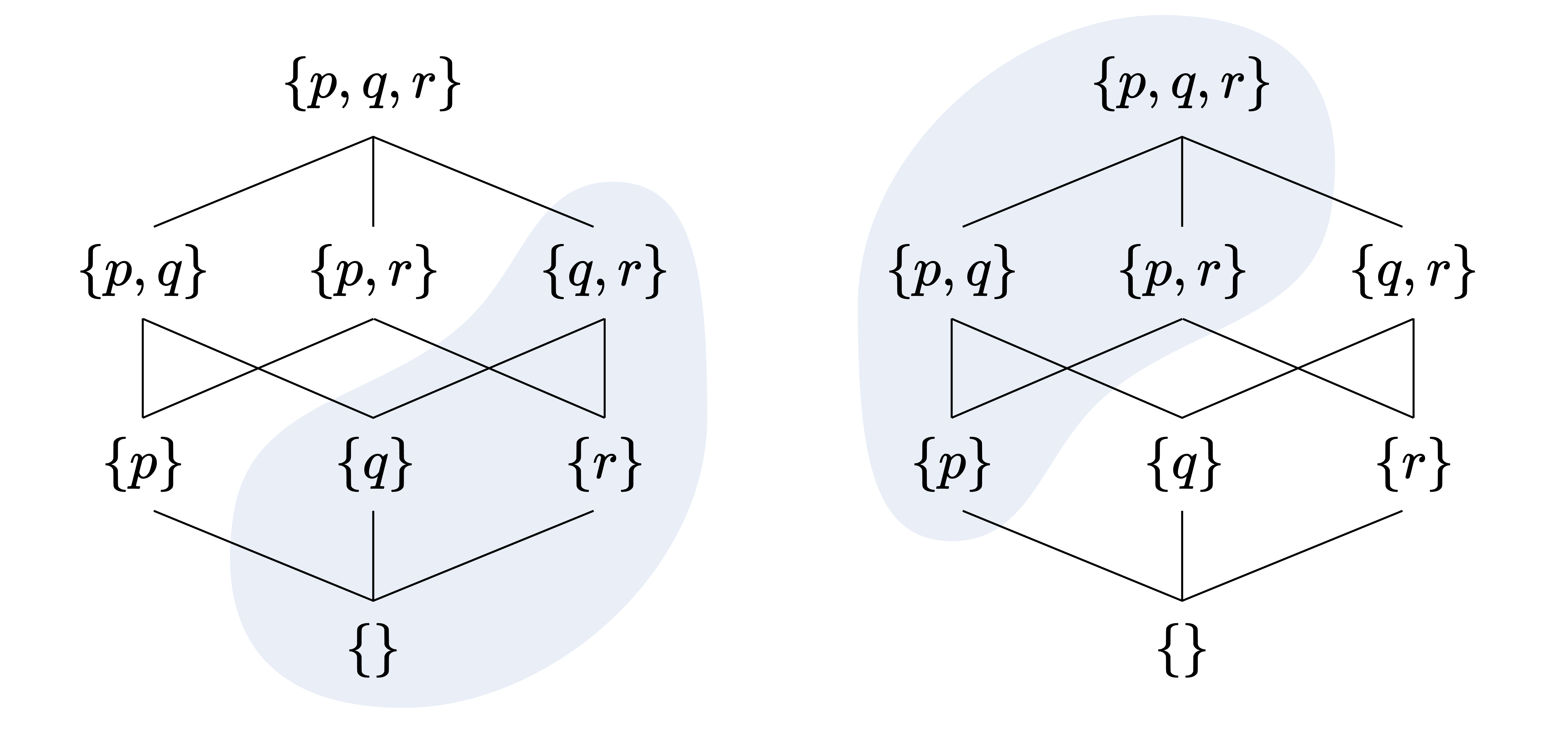

이전 글에서 불 대수 구조의 필터를 소개했다. 위상공간에서 $\cup$과 $\cap$을 각각 논리합과 논리곱에 대응하면 불 대수 구조가 되므로, 위상공간에서 필터를 정의할 수 있다.

정의. 위상공간 $X$에 대해, $X$ 위의 필터 $\mathcal{F}$는 다음 조건을 만족하는 $X$의 부분집합들의 모임이다.

- $X \in \mathcal{F}, \varnothing \notin \mathcal{F}$

- $A, B \in \mathcal{F} \implies A \cap B \in \mathcal{F}$

- $A \in \mathcal{F}, A \subseteq B \implies B \in \mathcal{F}$

추가로 다음을 만족하면 초필터이다.

- $A \notin \mathcal{F} \implies X \setminus A \in \mathcal{F}$

근방 필터

위상수학에서 중요한 필터 중 하나는 근방 필터이다. 먼저 근방을 다음과 같이 정의한다.

정의. 위상공간 $X$에 대해 $N \subseteq X$가 $x \in X$의 근방neighbourhood이라는 것은, 어떤 열린집합 $U$가 존재하여 $x \in U \subseteq N$라는 것이다.

근방은 열린집합일 필요가 없다는 점에 주목하라. 근방이 열린집합일 경우 열린 근방이라고 한다. 이는 근방과 열린 근방을 동의어로 사용하는 일부 교재의 관행과 대조적이므로 주의를 요한다.

표기. $x$의 근방들의 모임을 $\mathcal{N}(x)$ 또는 $\mathcal{N}_x$라고 표기한다.

$\mathcal{N}(x)$는 필터임을 쉽게 확인할 수 있다. 이에 따라 $\mathcal{N}(x)$를 근방 필터라고 부른다.

필터의 생성

정의. 위상공간 $X$의 부분집합들의 모임 $\mathcal{C}$가 다음을 만족할 때, $\mathcal{C}$를 예비 필터prefilter 또는 필터 기저filter base라고 부른다.

- $\varnothing \notin \mathcal{C}$

- $A, B \in \mathcal{C} \implies \exists C \in \mathcal{C} : C \subseteq A \cap B$

즉, 필터가 교집합에 대해 닫혀 있는 한편 예비 필터는 교집합에 대해 “약하게” 닫혀 있다. $\mathcal{C}$가 예비 필터일 때, $\mathcal{C}$로부터 다음과 같이 필터 $\mathcal{F}$를 생성generate할 수 있다.

\[\mathcal{F} = \{ F \subseteq X : C \subseteq F \text{ for some } C \in \mathcal{C} \}\]또한 사상 $f: X \to Y$와 $X$ 위의 필터 $\mathcal{F}$가 주어졌을 때, 다음 집합족은 예비 필터이다.

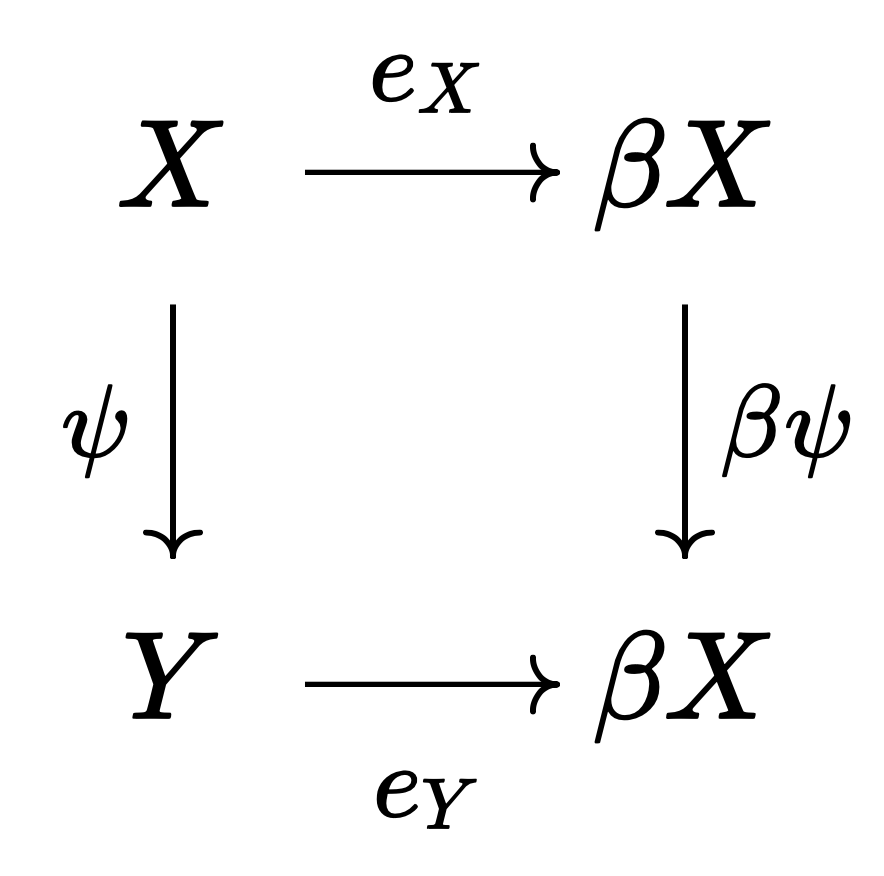

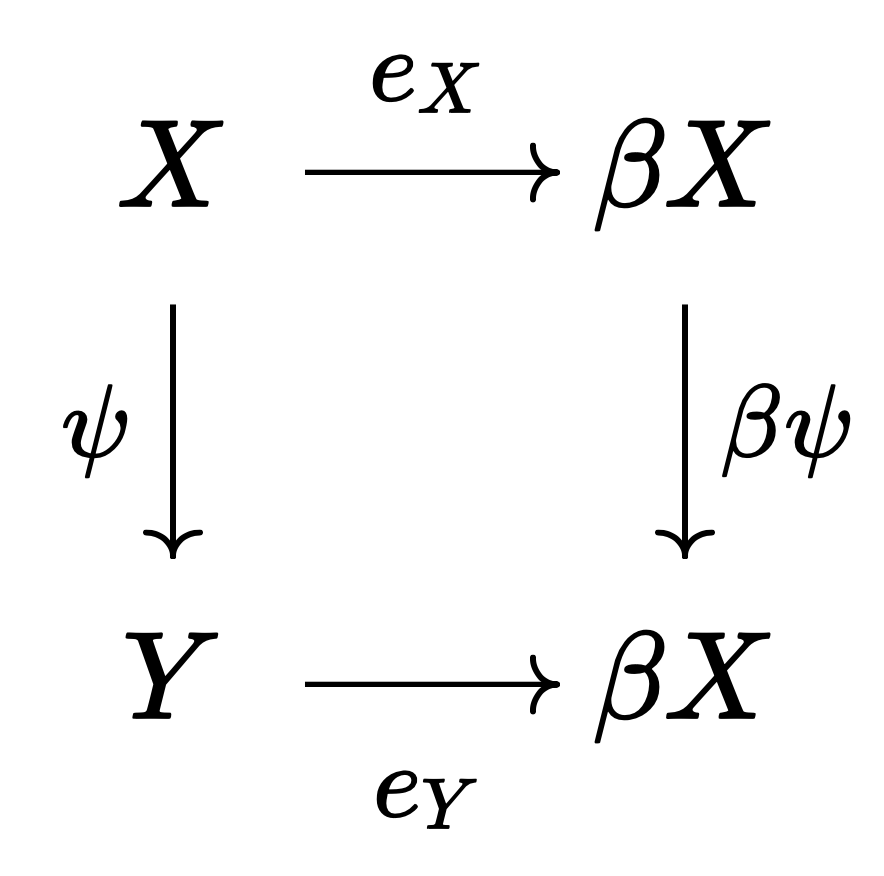

\[\mathcal{C} = \{ f(F) : F \in \mathcal{F} \}\]표기. $\mathcal{C}$가 생성하는 필터를 $f(\mathcal{F})$와 같이 표기한다.

$f$가 전사onto일 경우 $\mathcal{C} = f(\mathcal{F})$라서 다루기 편하다. 또한 $f$가 전사일 때 다음이 (자명하게) 성립한다.

정리. $f: X \to Y$가 전사이고 $\mathcal{F}$가 $X$ 위의 초필터일 때, $f(\mathcal{F})$는 $Y$의 초필터이다.

초필터로의 확장

모든 필터는 초필터로 확장될 수 있다. 증명은 이전 글을 참고하라 (선택 공리를 사용한다).

정리. $\mathcal{F}$가 $X$ 위의 필터일 때, $X$ 위의 초필터 $\mathcal{U}$가 존재하여 $\mathcal{U} \supseteq \mathcal{F}$이다.

필터의 수렴

정의. 필터 $\mathcal{F}$가 $\mathcal{N}(x)$를 포함할 때 $\mathcal{F}$는 $x$로 수렴한다고 하며, $\mathcal{F} \to x$와 같이 적는다.

예를 들어 예비 필터 $\lbrace (0, \epsilon) : \epsilon > 0 \rbrace $로 생성되는 필터는 $0$으로 수렴한다 (이 예시는 $\mathcal{F} \to x$라고 해서 $\mathcal{F}$의 모든 원소가 $x$를 원소로 가질 필요는 없음을 보여준다).

필터 수렴의 주요 성질은 다음과 같다.

정리.

- $E \subseteq X$에 대해 $x \in \overline{E}$일 필요충분조건은 어떤 필터 $\mathcal{F}$가 존재하여 $E \in \mathcal{F}$이고, $\mathcal{F} \to x$인 것이다.

- $f: X \to Y$가 연속일 필요충분조건은 임의의 필터 $\mathcal{F}$에 대해 $\mathcal{F} \to x$라면 $f(\mathcal{F}) \to f(x)$인 것이다.

이는 1차 가산 공간에서 점렬로 폐포와 연속함수를 특징지었던 것을 일반화한 것이다.

곱공간에서 필터의 수렴은 각 요소 공간에서의 수렴과 동치이다. 즉, 다음이 성립한다.

정리. 곱공간 $\prod_{i \in I}X_i$ 위의 필터 $\mathcal{F}$가 $x$로 수렴할 필요충분조건은 각각의 $i \in I$에 대해 $\pi_i(\mathcal{F}) \to \pi_i(x)$인 것이다.

2. 티호노프 정리의 증명

이제 티호노프 정리를 증명해 보자. 핵심은 다음의 보조정리이다.

보조정리. $X$가 콤팩트할 필요충분조건은 $X$의 모든 초필터가 수렴하는 것이다.

증명

$(\Rightarrow)$ $\mathcal{F}$가 수렴하지 않는 $X$의 초필터라고 하자. $\mathcal{F}$가 어느 점으로도 수렴하지 않는다는 것은, 임의의 $x \in X$에 대해 어떤 열린집합 $U_x$가 존재하여 $U_x \notin \mathcal{F}$라는 것이다. $\mathcal{F}$가 초필터이므로 $X \setminus U_x \in \mathcal{F}$이다. 이제 $U_x$들의 모임 $\mathcal{C} = \lbrace U_x : x \in X \rbrace $를 생각하자. $\mathcal{C}$는 $X$를 덮으며, $X$가 콤팩트하므로 유한 부분덮개 $\lbrace U_{x_1}, \dots, U_{x_n} \rbrace $을 가진다. 따라서,

\[\begin{align} &X \setminus (U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_n}) \\ &= (X \setminus U_{x_1}) \cap \dots \cap (X \setminus U_{x_n}) \\ &= \varnothing \end{align}\]그런데 각 $1 \leq i \leq n$에 대해 $X \setminus U_{x_i} \in \mathcal{F}$이므로, 필터의 교집합 닫힘에 의해 $\varnothing \in \mathcal{F}$가 되어 모순이다. □

$(\Leftarrow)$ $X$가 콤팩트하지 않다고 하자. 그러면 어떤 $X$의 열린 덮개 $\mathcal{C}$가 존재하여 $\mathcal{C}$는 유한 부분덮개를 가지지 않는다. 따라서 다음과 같이 $\mathcal{P}$를 정의할 때,

\[\mathcal{P} = \{ X \setminus (U_1 \cup \dots \cup U_n) : U_i \in \mathcal{C} \}\]$\mathcal{P}$는 유한 교집합에 대해 닫혀 있으며 공집합을 원소로 가지지 않으므로 예비 필터이다. 이에 따라 $\mathcal{P}$는 필터로 확장될 수 있으며, 이 필터는 초필터로 확장될 수 있다. 그러한 초필터를 $\mathcal{F}$라고 하자. 가정에 의해 $\mathcal{F}$는 어떤 점 $x$로 수렴한다. 즉, $\mathcal{N}(x) \subseteq \mathcal{F}$이다. 따라서 다음이 성립한다.

\[x \in \bigcap_{F \in \mathcal{F}} \overline{F}\]그런데 이는 $\bigcap_{P \in \mathcal{P}} \overline{P} = \bigcap_{P \in \mathcal{P}} P = \varnothing$ ($\mathcal{C}$가 $X$의 덮개이므로) 에 모순된다. ■

이제 티호노프 정리는 거의 자명하게 따라 나온다.

정리. 콤팩트 공간들의 곱공간은 콤팩트 공간이다.

증명

각각의 $i \in I$에 대해 $X_i$가 콤팩트 공간이라고 하자. $X$가 콤팩트할 필요충분조건은 임의의 $\prod_{i \in I}$ 위의 초필터 $\mathcal{F}$가 수렴하는 것이고, $\mathcal{F}$가 수렴할 필요충분조건은 $\pi_i(\mathcal{F})$가 $X_i$에서 수렴하는 것이다. 그런데 $\pi_i$는 전사이므로 $\pi_i(\mathcal{F})$는 초필터이고, $X_i$는 콤팩트하므로 $\pi_i(\mathcal{F})$는 수렴한다. 이에 따라 $X$는 콤팩트하다. ■

Proof of Tychonoff's Theorem Using Ultrafilters

11 Aug 2025Tychonoff’s Theorem. The product of compact spaces is compact.

This is an extremely simple yet powerful theorem, but its proof is rather tedious in undergraduate topology texts such as Munkres. However, there is an elegant proof using ultrafilters.

1. Preliminary Concepts

For detailed explanations and proofs of the concepts introduced here, refer to Chapter 4 of Stephen Willard, General Topology.

Filters and Ultrafilters

In a previous post, we introduced filters in Boolean algebra structures. Since topological spaces form Boolean algebraic structures when $\cup$ and $\cap$ correspond to disjunction and conjunction respectively, we can define filters on topological spaces.

Definition. For a topological space $X$, a filter $\mathcal{F}$ on $X$ is a collection of subsets of $X$ satisfying the following conditions:

- $X \in \mathcal{F}, \varnothing \notin \mathcal{F}$

- $A, B \in \mathcal{F} \implies A \cap B \in \mathcal{F}$

- $A \in \mathcal{F}, A \subseteq B \implies B \in \mathcal{F}$

Additionally, if the following is satisfied, it is an ultrafilter:

- $A \notin \mathcal{F} \implies X \setminus A \in \mathcal{F}$

Neighbourhood Filters

One important filter in topology is the neighbourhood filter. First, we define neighbourhood as follows:

Definition. For a topological space $X$, we say that $N \subseteq X$ is a neighbourhood of $x \in X$ if there exists some open set $U$ such that $x \in U \subseteq N$.

Note that neighbourhoods need not be open sets. When a neighbourhood is an open set, it is called an open neighbourhood. This contrasts with the convention in some textbooks that use neighbourhood and open neighbourhood synonymously, so care must be taken.

Notation. The collection of neighbourhoods of $x$ is denoted $\mathcal{N}(x)$ or $\mathcal{N}_x$.

One can easily verify that $\mathcal{N}(x)$ is a filter. Accordingly, $\mathcal{N}(x)$ is called the neighbourhood filter.

Generation of Filters

Definition. A collection $\mathcal{C}$ of subsets of a topological space $X$ is called a prefilter or filter base when it satisfies the following:

- $\varnothing \notin \mathcal{C}$

- $A, B \in \mathcal{C} \implies \exists C \in \mathcal{C} : C \subseteq A \cap B$

When $\mathcal{C}$ is a prefilter, one can generate a filter $\mathcal{F}$ from $\mathcal{C}$ as follows:

\[\mathcal{F} = \{ F \subseteq X : C \subseteq F \text{ for some } C \in \mathcal{C} \}\]Moreover, given a mapping $f: X \to Y$ and a filter $\mathcal{F}$ on $X$, the following collection is a prefilter:

\[\mathcal{C} = \{ f(F) : F \in \mathcal{F} \}\]Notation. The filter generated by $\mathcal{C}$ is denoted $f(\mathcal{F})$.

When $f$ is onto, we have $\mathcal{C} = f(\mathcal{F})$. Also, when $f$ is onto, the following holds (trivially):

Theorem. If $f: X \to Y$ is onto and $\mathcal{F}$ is an ultrafilter on $X$, then $f(\mathcal{F})$ is an ultrafilter on $Y$.

Extension to Ultrafilters

Every filter can be extended to an ultrafilter. For the proof, refer to the previous post (the axiom of choice is used).

Theorem. If $\mathcal{F}$ is a filter on $X$, then there exists an ultrafilter $\mathcal{U}$ on $X$ such that $\mathcal{U} \supseteq \mathcal{F}$.

Convergence of Filters

Definition. When a filter $\mathcal{F}$ contains $\mathcal{N}(x)$, we say that $\mathcal{F}$ converges to $x$, and write $\mathcal{F} \to x$.

For example, the filter generated by the prefilter $\lbrace (0, \epsilon) : \epsilon > 0 \rbrace $ converges to $0$ (this example shows that $\mathcal{F} \to x$ does not require all elements of $\mathcal{F}$ to contain $x$ as an element).

The main properties of filter convergence are as follows:

Theorem.

- For $E \subseteq X$, $x \in \overline{E}$ if and only if there exists some filter $\mathcal{F}$ such that $E \in \mathcal{F}$ and $\mathcal{F} \to x$.

- $f: X \to Y$ is continuous if and only if for any filter $\mathcal{F}$, if $\mathcal{F} \to x$ then $f(\mathcal{F}) \to f(x)$.

This generalises the characterisation of closure and continuous functions by sequences in first countable spaces.

Convergence of filters in product spaces is equivalent to convergence in each component space. That is, the following holds:

Theorem. A filter $\mathcal{F}$ on the product space $\prod_{i \in I}X_i$ converges to $x$ if and only if $\pi_i(\mathcal{F}) \to \pi_i(x)$ for each $i \in I$.

2. Proof of Tychonoff’s Theorem

We now prove Tychonoff’s theorem. The key is the following lemma:

Lemma. $X$ is compact if and only if every ultrafilter on $X$ converges.

Proof

$(\Rightarrow)$ Let $\mathcal{F}$ be an ultrafilter on $X$ that does not converge. That $\mathcal{F}$ does not converge to any point means that for any $x \in X$, there exists some open set $U_x$ such that $U_x \notin \mathcal{F}$. Since $\mathcal{F}$ is an ultrafilter, $X \setminus U_x \in \mathcal{F}$. Now consider the collection $\mathcal{C} = \lbrace U_x : x \in X \rbrace $. $\mathcal{C}$ covers $X$, and since $X$ is compact, it has a finite subcover $\lbrace U_{x_1}, \dots, U_{x_n} \rbrace $. Therefore,

\[\begin{align} &X \setminus (U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_n}) \\ &= (X \setminus U_{x_1}) \cap \dots \cap (X \setminus U_{x_n}) \\ &= \varnothing \end{align}\]But since $X \setminus U_{x_i} \in \mathcal{F}$ for each $1 \leq i \leq n$, by closure of filters under intersection, $\varnothing \in \mathcal{F}$, which is a contradiction. □

$(\Leftarrow)$ Suppose $X$ is not compact. Then there exists some open cover $\mathcal{C}$ of $X$ that has no finite subcover. Therefore, when we define $\mathcal{P}$ as follows:

\[\mathcal{P} = \{ X \setminus (U_1 \cup \dots \cup U_n) : U_i \in \mathcal{C} \}\]$\mathcal{P}$ is closed under finite intersection and does not contain the empty set, so it is a prefilter. Accordingly, $\mathcal{P}$ can be extended to a filter, and this filter can be extended to an ultrafilter. Let such an ultrafilter be $\mathcal{F}$. By assumption, $\mathcal{F}$ converges to some point $x$. That is, $\mathcal{N}(x) \subseteq \mathcal{F}$. Therefore, the following holds:

\[x \in \bigcap_{F \in \mathcal{F}} \overline{F}\]But this contradicts $\bigcap_{P \in \mathcal{P}} \overline{P} = \bigcap_{P \in \mathcal{P}} P = \varnothing$ (since $\mathcal{C}$ is a cover of $X$). ■

Tychonoff’s theorem now follows almost trivially.

Theorem. The product of compact spaces is compact.

Proof

Let each $X_i$ be a compact space for $i \in I$. $X$ is compact if and only if any ultrafilter $\mathcal{F}$ on $\prod_{i \in I}$ converges, and $\mathcal{F}$ converges if and only if $\pi_i(\mathcal{F})$ converges in $X_i$. Since $\pi_i$ is onto, $\pi_i(\mathcal{F})$ is an ultrafilter, and since $X_i$ is compact, $\pi_i(\mathcal{F})$ converges. Hence, $X$ is compact. ■

돼지고기와 연어: 윤리적 삶은 사치품인가?

08 Aug 2025돼지고기와 연어

단도직입적으로 밝히자면, 나는 현행의 돼지고기 사육은 굉장히 비윤리적이라는 입장이다. 여기서 굉장히 라는 부사는 이 문제가 낙태 문제나 사형제 문제, 트롤리 딜레마보다 훨씬 자명하다는 입장까지를 표현한다.

돼지는 침팬지와 돌고래에 버금가는 가장 똑똑한 동물 중 하나이다. 돼지는 자아를 인식하고, 청결을 유지하기 위해 공간을 구획하며, 다른 돼지들과 사회적 관계를 형성하려는 습성을 보인다. 특히 감수성이 풍부하여 다른 돼지의 고통을 보았을 때 똑같이 고통스러워할 뿐 아니라, 애완용으로 길러진 돼지는 강아지 못지않게 주인의 애정을 갈구한다. 그에 반해 현행 산업에서 돼지가 사육되는 환경은 참혹하기 그지없다. 식용으로 사육되는 돼지의 90% 이상은 평생을 발 디딜 틈 없이 과포화된, 불결하고 어두침침한 우리에 갇혀 생활한다. 사육장은 스트레스, 고통, 싸움으로 인한 돼지 울음으로 조용할 날이 없다. 대다수의 산업에서 수퇘지는 고기가 더 맛있어진다는 이유로 진통제 없이 거세되며, 암퇘지는 쇠창살로 포박된 채 젖을 빨린다.

전 세계에서 식용으로 사육되는 돼지의 수는 약 10억 마리이므로, 인간중심주의를 받아들여 한 인간의 생명이 1천 마리의 돼지에 준하는 가치를 가진다고 하더라도 이는 100만 명의 사람을 “보다 맛있는 식사”를 위해 고문실에 몰아넣은 상황이니 굉장히 비윤리적이라는 딱지를 붙여야 마땅하다. “돼지고기 소비를 법으로 금지해야 하는가?” 또는 “돼지고기를 먹는 사람은 지탄받아야 마땅한가?” 등의 질문은 사회·정치·문화적 맥락과 깊이 얽혀 있기 때문에 단적인 결론을 내리기 어려울 수 있어도, 돼지 사육의 윤리성만 두고 보았을 때 이를 옹호하는 입장을 고수하기란 극단적인 형태의 도덕 회의주의를 상정하지 않고서야 불가능해 보인다. 그리고 돼지고기 산업 구조가 이처럼 굉장히 비윤리적이라면, 개개인에 의한 그 산업의 소비, 즉 생산된 돼지고기를 먹는 행위는 확실히 비윤리적이라는 결론은 피하기 어렵다.

그렇다고는 해도, 앞서 말한 사회·문화·정치적 맥락으로 인해 나는 이런 입장을 사회생활에서 드러내 보이지 않는다. 회식 메뉴가 돼지고기로 결정되었을 때 나는 마음속으로 윤리적 부담감을 느끼면서도 겉으로는 좋다며 고개를 끄덕인다. 그리고 회식에 가서는 돼지고기를 잘만 먹는다. 나에게는 모임 분위기를 초치고 주변 사람에게서 “채식주의자” 꼬리표가 달리는 사회적 리스크를 감수할 용기가 없는 까닭이다. 참 비겁한 짓이다.

자아비판은 일기장에서 충분히 할 것이니 이쯤에서 일축하고, 이 글의 본론은 다른 것이다. 윤리적 책무를 덜기 위해 나는 대신 혼자서, 또는 돼지고기와 관련하여 나와 같은 윤리적 입장인 사람(∋ 여자친구)과 식사를 할 때는 돼지고기를 피하고자 한다. 동물의 고통 감수성과 해당 동물이 사육되는 환경을 함께 고려하면 돼지고기, 닭고기, 소고기, 생선류 순으로 윤리적 부담이 덜하다고 생각한다. 마침 내가 가장 좋아하는 음식 중 하나가 연어이다. 따라서 돼지고기 대신 연어를, 그리고 고기가 당기는 날에는 소고기를 먹으면 만사 해결이다.

라는 생각의 식습관을 실천해 보았더니, 이것이 만사 해결이 아님을 알게 되었다. 그렇다. 잔고에서 돈이 물 흐르듯이 빠져나간 것이다. 물론 “돼지고기 대신 소고기와 연어를 먹어 보니 돈이 많이 들었다” 자체는 굉장히 자명한 관찰이다. 그러나 주어를 치환하면 조금 덜 자명한 관찰이 얻어진다. 즉, “윤리적 식습관을 시도해 보니 돈이 많이 들었다”는 것이다.

물론 이 또한 변명의 심정에서 나온 관찰임을 부정할 수는 없다. 식비가 바닥이 나더라도 사찰 음식 위주의 식단이라면 저렴하게 윤리적 식습관을 실천할 수 있으니 말이다. 문제는 역시 맛이 없다는 것이다. 적은 돈만으로 윤리적 식습관을 실천할 수는 있어도, 돈을 펑펑 쓸 수 있는 경우와는 비할 수 없을 정도로 더 강력한 의지가 필요하다. 그러니 이런 결론을 잠정적으로 내릴 수 있다. “윤리적 식습관의 실천 난이도는 경제력에 반비례한다.” (공정 무역 식품 또한 이에 해당하는 사례이다)

유튜브와 독서

비단 식습관만 그런 것이 아니다. 가령 취미의 경우를 보자. 설명의 편의를 위해 — 이것을 취미라고 부를 수 있다면 — 악성 유튜브 시청과, 양서 독서라는 다소 과장된 극단을 대조해 보겠다. 여기서 악성 유튜브란 가짜뉴스, 성 상품화, 황색언론 등 윤리적으로 문제적인 내용을 통해 사용자에게 즉각적인 도파민을 주는 유튜브 채널을 말하고, 양서란 인문학적 가치를 잘 전달하고 독자로 하여금 성찰과 사색을 자극하는 책을 말한다 (수험준비서, 주식투자서 등을 배제하기 위한 표현이다).

취미에 윤리적 잣대를 들이미는 것이 부당해 보일 수 있지만, 적어도 이 경우 전자는 비윤리적인 취미이고 후자는 윤리적인 취미라는 주장은 매우 합당한 듯하다. 그리고 여기서 독자는 내가 의도하는 결론이 무엇인지 짐작할 수 있을 것이다. 부유층일수록 악성 유튜브를 보는 것보다 양서 독서를 할 확률이 높고, 빈곤층일수록 도리어 악성 유튜브에 빠질 확률이 더 높다는 것이다.1

물론 이것은 의도적으로 선택된 예시이다. 모든 “빈곤층 취미”는 비윤리적이고 “부유층 취미”는 윤리적인 것은 결코 아니니 말이다. 오히려 골프장을 만든답시고 산을 깎고, 배기가스 나 몰라라 하면서 스포츠카 예닐곱 대를 보유하는 부유층의 “취미”야말로 정말 문제적인 것 아닌가? 이것은 합당한 지적이다. 이 지적에 답하기 전에, 윤리적 소비 및 활동이 경제력이 떨어지는 사람일수록 실천하기 어려워지는 원리를 서술해 보자.

첫째 — 진부한 소리이지만, 자본주의 체제에서 제일 중요한 것은 이윤 최대화이기에, 특히 저소득층이 주요 소비자인 저가 시장의 경우 윤리적 고려는 한참 뒷전으로 밀려난다. 이것이 돼지고기와 연어의 사례에 해당한다. 모든 기업이 윤리적 하한을 설정하여 자율적으로 약속을 이행할 일은 죄수의 딜레마처럼 전무하다. 윤리라는 가치로 통합된 국민 다수가 정부를 통해 주권을 발휘하여 기업에 강제력을 행사하는 수밖에 없을 텐데, 차별금지법 제정에도 교착에 빠진 현재의 정국을 보아 이 또한 만무하다.

둘째 — 기본적으로 윤리는 이성적 성찰과 행동적 실천을 모두 요구하기 때문에 추구하는 데 굉장한 에너지가 필요하다. 이것이 유튜브와 독서의 사례에 해당한다. 이성적 성찰과 행동적 실천 중 하나만 추구하기도 굉장히 힘든 마당에 — 가령 다이어트는 후자만을 요구하는데도 성공률은 궤멸적이다 — 양쪽을 다 요구하는 윤리적 삶의 추구는, 일과 중 근로(노동)가 끝난 이후에도 그것을 추구할 만한 에너지가 남아도는 사람에게만 가능한 일이다. 하루 중 8시간을 육체노동을 하고 귀가한 사람이 피터 싱어의 책을 읽으며 밤을 보낸다는 것은 거의 생리학적으로 불가능한 것이다. 가령 나는 스스로 독서를 즐긴다고 자부하지만, 훈련소 있었을 때 힘든 일과가 끝난 밤에는 그냥 침대에 누워서 멍이나 때렸지 책을 읽어야겠다는 마음은 추호도 들지 않았다. 그것은 진정 “사치”이다.

이제 앞서 제기되었던 지적, 즉 부유층의 취미가 오히려 더 심각하게 비윤리적인 경우가 많다는 지적으로 돌아가 보자. 이것은 분명 사실이지만, 주목해야 할 것은 부유층에게는 선택의 자유가 주어진다는 것이다. 즉, 그는 그의 자본으로 해외 원조 재단을 설립하는 굉장히 윤리적인 실천을 할 수도 있고 (논의상 이 재단의 설립에 돈세탁 등의 목적은 없다고 하자), 산등성이를 깎아서 골프장을 만드는 굉장히 비윤리적인 실천을 할 수도 있다. 물론 절대다수의 부유층은 후자를 선택할 것이지만, 중요한 것은 그들에게 보장된 선택의 자유이다.

빈곤층에게는 선택의 자유가 애초에 주어지지 않는다. 그의 일상은 사회구조적으로 주입된 사소하지만 그럼에도 확실히 비윤리적인 소비들로 점철되어 있다. 현대 사회에서 안정된 경제력을 가지지 않은 사람은 굉장히 이상理想, 異常한 경우가 아니고서야 잔인하게 사육된 돼지고기를 먹고, 개발도상국 노동자를 착취한 제품을 구입하고, 도파민 위주의 정치·시사 유튜브를 보고, 동물복지, 빈곤, 기아, 난민 문제를 뜬구름 잡는 일로 치부할 수밖에 없다.

윤리적 삶은 사치품인가?

여기서 본 글의 제목을 살펴보자. “윤리적 삶은 사치품이다”라는 명제는 당연히 슬로가니어링sloganeering이다. 모든 슬로건이 그렇듯이 이 진술은 자극적이고 신선하지만 (따라서 글의 제목으로 적절하다) 그것이 실제로 진술하는 내용이 무엇인지는 불명확하다 (따라서 글의 논점으로서는 부적절하다). “윤리적 삶은 사치품이다”라는 명제는 다음과 같이 여러 방식으로 해석될 수 있다.

먼저 이 명제는 앞서 내린 결론의 주어를 윤리적 삶 일반으로 확장한 주장, 요컨대 “윤리적 삶의 실천 난이도는 경제력에 반비례한다”는 주장으로 해석될 수 있다. 이를 약한 주장이라고 부르자. 약한 주장은 기술적인 주장이다. 물론 “윤리적”이라는 표현은 규범적이며, 무엇이 “윤리적 삶”에 해당하는지에 관해서는 수많은 이견이 있다. 그러나 일단 그 외연이 전제되고 나면 약한 주장 자체는 기술적이며, 그 원인은 상술한 두 가지 원리에 있다. 이는 경제력과 엥겔 지수는 반비례한다는 것과 질적으로 다르지 않은 관찰이다.

그러나 여기서 더 도발적인 주장을 이끌어 낼 수 있다. 가령 연어를 일상적으로 사 먹을 경제력이 안 되는 사람이 — 철수라고 부르자 — 맛있는 한 끼를 위해 돼지고기를 먹었다고 하자. 서론에서 전제된 바에 따르면 이는 비윤리적이다. 그러나 만약 철수가 이 주장을 듣는다면 그는 자신에게 겨누어진 때아닌 윤리적 비방에 반발할 것이다 (누구라도 그럴 것이다). 철수가 민감하게 반응할 수밖에 없는 이유는, 윤리적 진술이 당위 및 책임의 부여와 불가결하기 때문이다. 가령 “노예제는 비윤리적이다”라는 진술은 암시적으로 노예제의 비윤리성에 대한 책임을 노예주에게 귀속하며, 노예주에게 노예를 해방할 당위를 부여한다. 이 당위를 이행하지 않은 노예주는 그가 받을 사회적 지탄을 스스로 책임져야 한다.

마찬가지로 “철수가 돼지고기를 먹은 것은 비윤리적이다”라는 도덕적 판단의 잣대는 보통 돼지고기를 먹은 철수를 향하는 것으로 이해된다. 그러나 정말로 “윤리적 삶은 사치품”이라면 이런 조준은 부당해 보인다. 윤리가 모든 사람이 추구해야 할 정도로 중요한 가치임에도 불구하고 그것이 “사치품”이라면, 즉 각고의 인내와 기회비용을 치러야 가까스로 손에 넣을 수 있는 것이라면, 그 책임은 개인이 아닌, 윤리를 사치품으로 만들어버린 사회 전체에 있지 않은가?

이처럼 약한 주장을 근거로, 사회적으로 습관화된 비윤리적 행동의 책무를 개개인이 아닌 사회 전체에 귀속하는 규범적 주장을 강한 주장이라고 부르자. 강한 주장에 따르면 철수가 돼지고기를 먹은 것의 윤리적 책임은 철수에게뿐 아니라 우리 모두에게 있다. 이 글을 쓰는 나에게도 사소하지만 그럼에도 확실한 책임이 있다. 지금까지 나는 투표권을 행사하는 데 있어 정치인들의 동물복지 공약에는 일절 관심이 없었다.

좌파의 딜레마

여기서 나는 한 가지 딜레마를 드러내고자 한다. “좌파”나 “우파”라는 이름표는 매우 두루뭉술한 사상들의 잡동사니이지만, 그럼에도 비교적 뚜렷한 특징은 “좌파”가 “우파”에 비해 개인의 도덕성을 중요하게 생각한다는 것이다. 따라서 환경주의, 평화주의, 비거니즘, 노동자 운동, 페미니즘, 퀴어 운동, 다문화주의 등은 통상 좌파 강령으로 분류된다. 이들 강령의 정당성은 경제적 성장이나 기술 발전이 아닌 개인 단위의 윤리적 주문에 기인한다.

그러나 이러한 좌파 이데올로기를 지탱하는 “윤리적 삶이 사치품”이라면, 좌파 진영은 약자의 진영임을 자처하는 한편으로 그 실천을 위해서는 충분한 경제력이 전제되어야 하는 딜레마를 품고 있다. 특히 자신의 권익보다 공동체의 상생을 중요시하는 것이 좌파의 가치 중 하나라면, 이 가치의 실현은 자신의 권익을 포기하는 것이 자신의 생계 내지 생존과 직결되어 있지 않은 사람에게만 가능할 것이다.

이것은 좌파 연대의 분열을 어느 정도 설명하는 것으로 보인다. 좌파에는 크게 두 가지 구조가 있다. 첫째는 절박하지 않은 사람이 절박한 사람을 경제적 또는 사상적으로 지원하는 구조이고 (지식인 사회), 둘째는 절박한 사람이 자신의 권익을 위해 스스로 투쟁하는 구조이다 (노동조합). 두 구조는 좌파라는 같은 지붕 아래서 살고 있기에 완전히 다른 원리로 작동한다는 사실이 가려지고는 한다. 이타심과 이기심이 깨끗이 구별되지 않는 경우가 많기는 하지만 기본적으로 전자는 이타심의 원리로, 후자는 이기심의 원리로 작동한다. 이 말의 의도는 후자를 폄훼하려는 것이 아니라, 전자가 후자에 대해 도덕적 우월성이라는 권력을 가지게 됨을, 그로 인해 좌파에 분열이 생기는 이유를 해명하고자 함이다.

노동자 운동을 예로 들자면, 노동자의 절대다수는 당연히 노동자 운동에만 관심이 있고 페미니즘에는 관심이 없는 경우가 — 오히려 적대적인 경우가 — 대부분이다. 그들에게 있어서는 노동권 투쟁이 최종 목표이다. 그러나 소위 “엘리트 좌파 지식인”에게 있어 노동권 투쟁은, 정의롭고 윤리적인 사회라는 더 상위의 목표를 달성하기 위한 디딤돌일 뿐이다. 따라서 미혼 여성 비정규직 노동자를 고용하는 것으로 남성 노동자의 연봉을 인상할 수 있는 방침이 있다고 하더라도 그는 이 방침을 결코 채택하지 않을 것이다. 오히려 이러한 방침을 추구하는 사람을 좌파 정신에 대한 적으로 간주할 것이다. 문제는 이러한 태도가 좌파 진영이 대표하고자 하는 바로 그 집단, 다름 아닌 노동자 집단의 대다수를 좌파 정신에 대한 적으로 돌리는 꼴이라는 것이다. 그들은 “윤리적 삶이라는 사치품”을 체득하지 못했기 때문이다.

결국 정의와 도덕에 기반한 지식인의 좌파는 상아탑에서만 이루어지는 경우가 부지기수이다. 만약 그들 지식인이 실제 현장으로 내려와 노동자들 사이에서 오가는 생생한 말들 — “짱깨놈들 때문에 대한민국 망하게 생겼다”, “전장연 새끼들 지하철 가지고 지랄하네”, “오늘 밤에는 내가 좋은 데로 데려가 준다” — 을 듣는다면 정나미가 떨어질 수밖에 없기 때문이다.

비존중에 대한 존중

그렇다고 내가 이 글을 통해 지식인들은 좌파 진영에서 빠져야 한다거나, 지식인들은 일찍이 좌파와 단념해야 한다고 말하려는 것은 당연히 아니다. 반대로 지식인들이 청산유수로 사회적 약자들을 감화시켜 그들에게 보편 윤리와 정의의 가치를 일깨우고, 그들로 하여금 공통 연합을 구축하게 만들어야 한다고 말하려는 것 또한 아니다. 사실 나는 앞서 내가 좌파의 딜레마라고 부른 문제를 어떻게 해결해야 하는지에 대해서 다소 무책임하게도 잘 정립된 생각이 아직은 없다. 그러나 적어도 다음 하나만큼은 확실히 주장하고자 한다.

결론적으로, 나는 좌파를 자처하는 지식인이라면, 앞서 논의한 강한 주장을 항상 마음에 새길 필요가 있다고 생각한다. 실천하는 좌파는 약자들과 부대끼는 과정에서, 약자는 다른 약자의 권리를 존중할 것이라는 믿음, 약자는 윤리적일 것이라는 믿음이 깨어지는 과정을 감내해야만 한다. 분명 이것은 환멸스러운 과정이다. 그러나 강한 주장은, 이 환멸의 책임을 약자 개개인의 윤리적 타락에서가 아닌, 이들을 보편 윤리와 정의의 감각에서 멀리 떨어뜨려 놓는 사회적 구조에 따져야 함을 일깨워 준다.

그리고 우리 지식인에게는 — 이 뻘글을 지금까지 읽고 있는 독자는 상대적 엘리트로 간주된다 — 이와 같은 방식으로 사유해야 할 의무 또한 있다. 왜냐하면 우리에게는 그런 사유를 실천할 수 있는 에너지, 즉 앞서 말한 것과 같은 의미에서의 선택의 자유가 주어졌기 때문이다. 윤리적 삶은 사치품이라는 자각 속에서, 약자의 다른 약자에 대한 비존중까지 존중하는 것, 즉 그것을 개인의 책임에 귀속하지 않는 것, 그것으로 좌파의 길에 환멸을 느끼지 않는 것, 포기하지 않는 것. 이것이 진정 “윤리적인 삶”이 아닐까?

-

세심한 독자를 위해 미주를 달자면 이 주장은 베이지안적으로 읽어야 한다. 말하자면 P(x가 현재 양서 독서 중이다 | x의 경제력이 e이다)는 e에 대한 증가함수이며, “양서 독서”를 “악성 유튜브 시청”으로 대체할 경우 감소함수라는 것이다. 그리고 당연히 모 전 대통령의 경우처럼 기득권 중의 기득권에 속한 사람이 악성 유튜브에 빠지는 경우도 있다. 하지만 이 주장은 어디까지나 확률에 관한 것이고, 확률에 관한 한 이 주장은 뒤엎기 어렵다고 본다. ↩

Pork and Salmon: Is Ethical Living a Luxury?

08 Aug 2025This post was originally written in Korean, and has been machine translated into English. It may contain minor errors or unnatural expressions. Proofreading will be done in the near future.

Pork and Salmon

To be blunt, I hold the position that current pig farming practices are extremely unethical. The adverb extremely here expresses my view that this issue is far more self-evident than problems like abortion, capital punishment, or the trolley problem.

Pigs are among the most intelligent animals, rivalling chimpanzees and dolphins. Pigs recognise themselves, partition spaces to maintain cleanliness, and exhibit tendencies to form social relationships with other pigs. They are particularly sensitive, not only suffering equally when witnessing other pigs in pain, but also craving their owner’s affection no less than dogs when kept as pets. In contrast, the conditions under which pigs are raised in current industrial practices are utterly appalling. Over 90% of pigs raised for food spend their entire lives confined in overcrowded, filthy, and dim enclosures with no room to move. The farms are never quiet, filled constantly with the cries of pigs from stress, pain, and fighting. In most industries, male pigs are castrated without anaesthesia to supposedly improve meat flavour, while female pigs are restrained with metal bars while being suckled.

With approximately one billion pigs raised for food worldwide, even if we accept anthropocentrism and suppose that one human life equals the value of a thousand pigs, this situation amounts to confining one million people in torture chambers for the sake of “tastier meals”—surely deserving the label extremely unethical. while questions such as “Should pork consumption be legally prohibited?” or “Should people who eat pork be condemned?” may be difficult to answer definitively due to their deep entanglement with social, political, and cultural contexts, when considering only the ethics of pig farming, defending such practices appears impossible without assuming an extreme form of moral scepticism. And if the pork industry structure is indeed extremely unethical, then the conclusion that individual consumption of that industry—that is, eating the produced pork—is certainly unethical becomes difficult to avoid.

Nevertheless, due to the aforementioned social, cultural, and political contexts, I do not reveal this position in my social life. When pork is chosen as the menu for company dinners, I nod approvingly while feeling ethical burden internally. And at such dinners, I eat pork quite readily. I lack the courage to risk the social consequences of disrupting the group atmosphere and being labelled a “vegetarian” by those around me. It is quite cowardly behaviour indeed.

Self-criticism can be sufficiently conducted in my diary, so I shall dismiss it here, as the main point of this essay lies elsewhere. To alleviate ethical responsibility, I attempt to avoid pork when dining alone or with someone who shares my ethical position regarding pork (∋ my girlfriend). Considering both animals’ capacity for suffering and the conditions under which they are raised, I believe the ethical burden decreases in the order of pork, chicken, beef, and fish. Conveniently, salmon is one of my favourite foods. Therefore, eating salmon instead of pork, and beef on days when I crave meat, should solve everything.

However, after practising this dietary approach, I discovered it was not a complete solution. Indeed, money flowed from my bank account like water. Of course, “eating beef and salmon instead of pork proved expensive” is itself a quite obvious observation. But substituting the subject yields a somewhat less obvious observation: “attempting ethical eating habits proved expensive.”

Naturally, I cannot deny that this observation stems partly from a defensive mindset. Even if food expenses hit rock bottom, one could practice ethical eating habits inexpensively with a diet centred on temple food. The problem, of course, is that it tastes terrible. while one can practice ethical eating habits with little money, it requires incomparably stronger willpower than when one can spend freely. Thus, we can tentatively conclude: “The difficulty of practising ethical eating habits is inversely proportional to economic power.” (Fair trade foods also exemplify this principle.)

YouTube and Reading

It is not only dietary habits that follow this pattern. Consider, for instance, hobbies. For explanatory convenience—if we may call this a hobby—let us contrast the somewhat exaggerated extremes of malicious YouTube viewing and reading good books. Here, malicious YouTube refers to channels that provide users with immediate dopamine through ethically problematic content such as fake news, sexual commodification, and yellow journalism, while good books refer to works that effectively convey humanistic values and stimulate readers to reflection and contemplation (this expression excludes exam preparation books, stock investment guides, and such).

while applying ethical standards to hobbies may seem inappropriate, at least in this case, the claim that the former constitutes unethical leisure while the latter represents ethical leisure appears quite reasonable. And here the reader can likely guess my intended conclusion: the wealthy are more likely to read good books rather than watch malicious YouTube, while the poor are conversely more likely to fall into malicious YouTube consumption.1

Of course, this is an intentionally selected example. It is certainly not the case that all “poor people’s hobbies” are unethical while “rich people’s hobbies” are ethical. Rather, are not the “hobbies” of the wealthy—who level mountains to build golf courses and own seven or eight sports cars with utter disregard for emissions—truly more problematic? This is a valid criticism. Before addressing this point, let me describe the principle by which ethical consumption and activities become more difficult to practice for those with lower economic power.

Firstly—though it sounds trite—in capitalist systems, profit maximisation is paramount, so ethical considerations are pushed far into the background, particularly in low-price markets where low-income groups are the primary consumers. This corresponds to the pork and salmon example. No company will voluntarily set ethical standards and fulfil such promises, as this would create a prisoner’s dilemma situation. The only recourse would be for a majority of citizens, unified by ethical values, to exercise sovereignty through government to impose coercive measures on companies—but given the current political deadlock even over anti-discrimination legislation, this too appears impossible.

Secondly—ethical living fundamentally requires both rational reflection and practical action, thus demanding enormous energy to pursue. This corresponds to the YouTube and reading example. When pursuing either rational reflection or practical action alone is already extremely difficult—for instance, dieting requires only the latter yet has dismal success rates—pursuing ethical living, which demands both, is only possible for those who have enough energy remaining after their workday (labour) to pursue it. It is physiologically nearly impossible for someone who spends eight hours doing physical labour to return home and spend the evening reading Peter Singer. For instance, while I pride myself on enjoying reading, during my time in military training camp, after exhausting daily routines, I simply lay in bed staring blankly rather than feeling any desire to read. That truly is a “luxury.”

Now let us return to the previously raised criticism that wealthy people’s hobbies are often more seriously unethical. while this is certainly true, what we must note is that the wealthy are granted freedom of choice. That is, with their capital, they could establish overseas aid foundations—an extremely ethical practice (let us assume for argument’s sake that such foundation establishment involves no money laundering or similar purposes)—or they could level mountain ridges to build golf courses—an extremely unethical practice. Of course, the vast majority of wealthy people choose the latter, but what matters is the freedom of choice guaranteed to them.

The poor are not granted freedom of choice from the outset. Their daily lives are structurally saturated with minor but nonetheless certainly unethical consumption. To use an analogy: the wealthy have the freedom to choose whether to invest their money for growth or to indulge in luxury. But the poor lack this freedom. They can only save money or make small investments, which, considering inflation and market uncertainty, typically amounts to losing money in ways that are minor but nonetheless certain. Similarly, in modern society, unless in abnormal circumstances, people without stable economic power have no choice but to eat cruelly raised pork, purchase products that exploit workers in developing countries, watch dopamine-driven political and current affairs YouTube content, and dismiss animal welfare, poverty, hunger, and refugee issues as pie-in-the-sky concerns.

Is Ethical Living a Luxury?

Let us now examine the title of this essay. The proposition “ethical living is a luxury” is naturally sloganeering. Like all slogans, this statement is provocative and fresh (thus appropriate as an essay title) but what it actually asserts remains unclear (thus inappropriate as an essay’s main argument). The proposition “ethical living is a luxury” can be interpreted in several ways.

Firstly, this proposition can be interpreted as extending the subject of our earlier conclusion to ethical living in general—namely, the claim that “the difficulty of practising ethical living is inversely proportional to economic power.” Let us call this the weak claim. The weak claim is a descriptive assertion. Of course, “ethical” is a normative expression, and there are countless disagreements about what constitutes “ethical living.” However, once its extension is presupposed, the weak claim itself is descriptive, and its causes lie in the two principles described above. This observation is qualitatively no different from noting that economic power and the Engel coefficient are inversely related.

However, we can derive a more provocative claim here. Suppose someone who cannot afford to buy salmon regularly—let us call him John—ate pork for a delicious meal. According to the premises established in the introduction, this is unethical. But if John were to hear this claim, he would react against this untimely ethical criticism directed at him (as anyone would). The reason John cannot help but react sensitively is that ethical statements are inseparable from the attribution of duty and responsibility. For instance, the statement “slavery is unethical” implicitly attributes responsibility for slavery’s unethical nature to slave owners and imposes upon them the duty to free their slaves. Slave owners who fail to fulfil this duty must themselves bear responsibility for the social condemnation they receive.

Similarly, the moral judgement that “John’s eating pork was unethical” is usually understood as directed towards John, who ate the pork. But if “ethical living is truly a luxury,” such targeting seems inappropriate. If ethics is a value important enough for everyone to pursue, yet it is a “luxury”—that is, something that can only barely be obtained through tremendous perseverance and opportunity costs—then surely the responsibility lies not with individuals but with society as a whole, which has made ethics into a luxury?

Thus, using the weak claim as grounds, let us call the normative claim that attributes responsibility for socially habituated unethical behaviour to society as a whole rather than to individuals the strong claim. According to the strong claim, the ethical responsibility for John’s eating pork lies not only with John but with all of us. Even I, writing this essay, bear minor but nonetheless certain responsibility. Until now, in exercising my voting rights, I have shown no interest whatsoever in politicians’ animal welfare pledges.

The Left’s Dilemma

Here I wish to reveal a particular dilemma. while labels like “left” and “right” represent rather vague collections of various ideas, a relatively clear characteristic is that the “left” values individual morality more highly than the “right.” Therefore, environmentalism, pacifism, veganism, labour movements, feminism, queer movements, and multiculturalism are typically classified as leftist platforms. The legitimacy of these platforms stems not from economic growth or technological advancement but from ethical demands at the individual level.

However, if the leftist ideologies supporting “ethical living are luxuries,” then the leftist camp faces a dilemma: while claiming to be the camp of the weak, its practice requires sufficient economic power as a prerequisite. Particularly if prioritising community coexistence over one’s own interests is one of leftist values, realising this value would only be possible for those whose sacrifice of personal interests is not directly connected to their livelihood or survival.

This appears to explain leftist solidarity fractures to some degree. The left has roughly two structures. The first is where non-desperate people provide economic or ideological support to desperate people (intellectual society), and the second is where desperate people struggle for their own interests (labour unions). Because both structures live under the same leftist roof, the fact that they operate on completely different principles is often obscured. while altruism and self-interest are not always clearly distinguishable, the former basically operates on the principle of altruism, the latter on self-interest. My intention here is not to disparage the latter, but to explain how the former gains power through moral superiority over the latter, thereby causing divisions within the left.

Taking labour movements as an example, the vast majority of workers are naturally interested only in labour movements and are mostly uninterested in—often hostile to—feminism. For them, labour rights struggle is the ultimate goal. But for so-called “elite leftist intellectuals,” labour rights struggle is merely a stepping stone towards achieving the higher goal of a just and ethical society. Therefore, even if there were a policy that could raise male workers’ salaries by employing unmarried female irregular workers, they would never adopt such a policy. Rather, they would regard those pursuing such policies as enemies of leftist spirit. The problem is that this attitude turns the very group the leftist camp seeks to represent—namely, the majority of the worker group—into enemies of leftist spirit. This is because they have not acquired the “luxury of ethical living.”

Consequently, intellectuals’ leftism based on justice and morality often exists only in ivory towers. If these intellectuals were to come down to actual sites and hear the vivid words exchanged among workers—”Those Chinese bastards are going to ruin the Republic of Korea,” “Those disabled protesters are making a fuss with the subway,” “Tonight I’ll take you to a good place”—they would inevitably become disillusioned.

Respect for Disrespect

Yet I am certainly not suggesting through this essay that intellectuals should withdraw from leftist camps, nor that intellectuals should abandon leftism early on. Conversely, I am also not suggesting that intellectuals should eloquently influence social minorities to awaken them to universal ethics and justice values, thereby enabling them to build common alliances. In fact, I must somewhat irresponsibly admit that I do not yet have well-established thoughts on how to solve what I have called the left’s dilemma. However, I do wish to assert at least one thing with certainty.

In conclusion, I believe that intellectuals who claim to be leftist need always to keep in mind the strong claim discussed earlier. Practising leftists must endure the process of having their beliefs shattered—the belief that the weak will respect other weak people’s rights, the belief that the weak will be ethical—while engaging with the weak. This is certainly a disillusioning process. But the strong claim reminds us that responsibility for this disillusionment should be attributed not to the ethical corruption of individual weak people, but to social structures that distance them from universal ethics and justice sensibilities.

And we intellectuals—readers who have read this rambling essay to this point are considered relative elites—also have an obligation to think in such ways. Because we have been granted the energy to practice such thinking, that is, freedom of choice in the sense mentioned earlier. Within the awareness that ethical living is a luxury, respecting even the weak’s disrespect for other weak people—that is, not attributing it to individual responsibility, not becoming disillusioned with the leftist path because of it, not giving up. Might this not be truly “ethical living”?

-

For careful readers, let me add a footnote that this claim should be read Bayesianly. That is, P(x is currently reading good books | x’s economic power is e) is an increasing function of e, and when “reading good books” is replaced with “watching malicious YouTube,” it becomes a decreasing function. And naturally, there are cases like a former president who, despite belonging to the establishment of establishments, fell into malicious YouTube. But this claim concerns probabilities, and regarding probabilities, I believe this claim is difficult to overturn. ↩

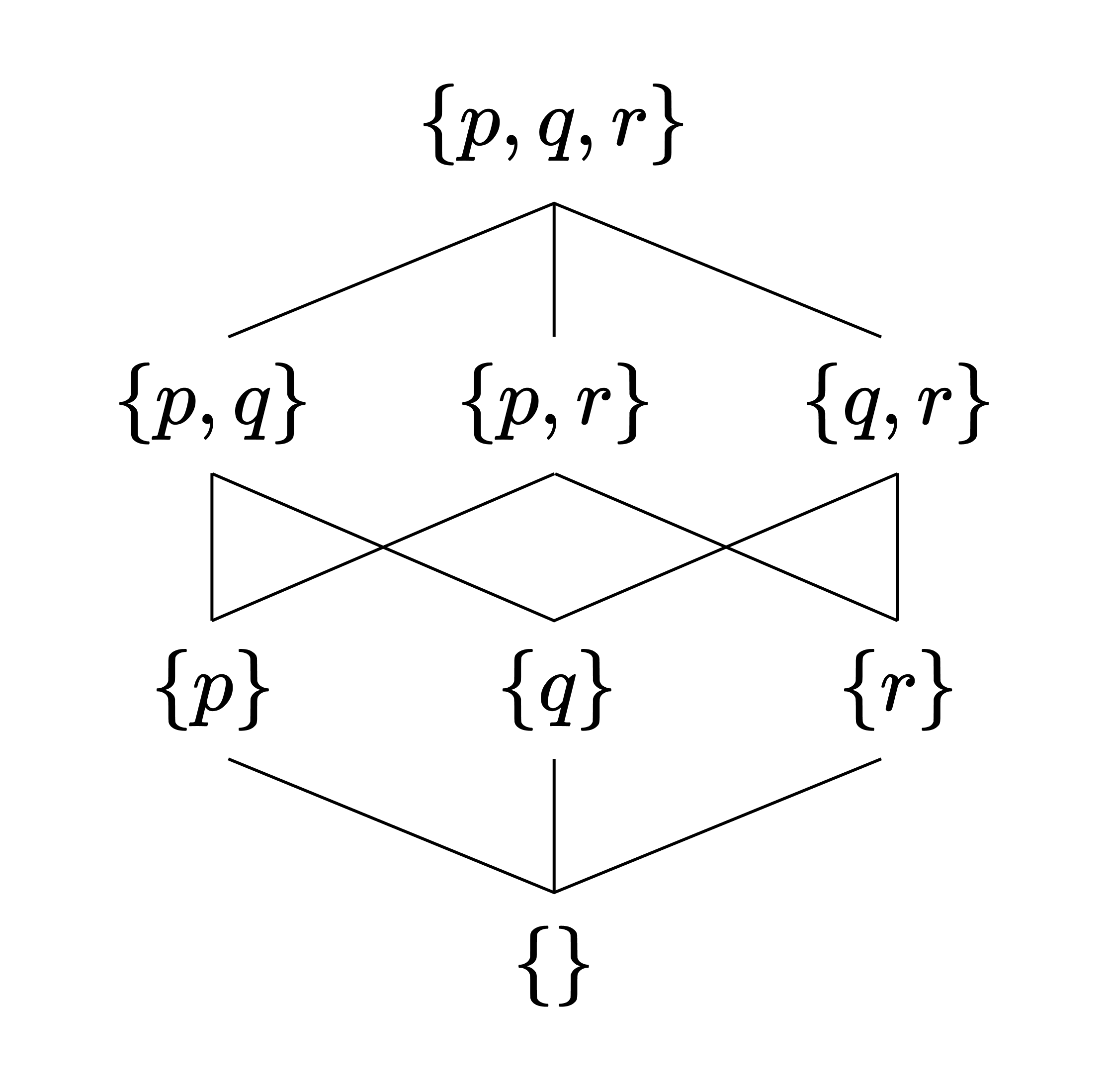

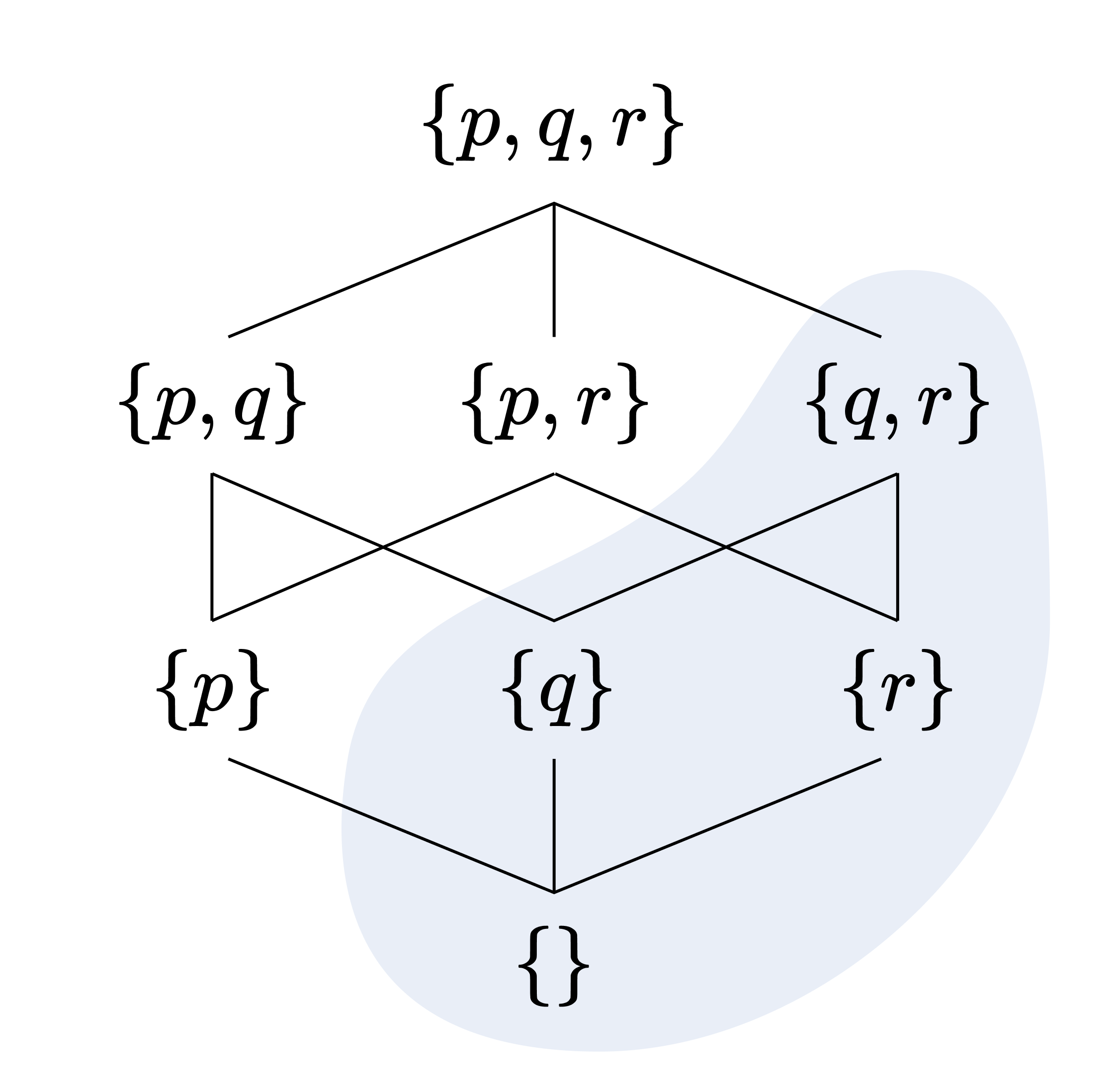

사적 언어는 가능한가?

21 Jul 2025이전 글에서 크립키-비트겐슈타인 역설을 다루었다. 요약하자면, 크립키-비트겐슈타인 역설은 특정 단어가 사용될 수 있는 무한한 사례를 아우르는 규범적 사실이 없다는 고찰에 착안한다. 이로부터 크립키-비트겐슈타인이 내리는 결론은 다음과 같다.

“화자 A가 기호 s를 통해 M을 의미한다”는 대응되는 사태를 가지지 않는다.

그리고 크립키의 독해에 따르면 비트겐슈타인은 이 결론에 대해 “회의주의적 해답”을 제시한다. 즉, 위의 결론을 그대로 받아들이되 — “앨리스는 ‘+’로 덧셈을 의미한다’“에 대응하는 사태는 없다 — 그것이 어떻게 — “앨리스의 생각은 초록색이다”와 달리 — 유의미하게 사용될 수 있는지 해명하는 것이다. 해명의 요지는, 언어의 의미는 그것이 공동체에서 가지는 기능과 불가결하며, 따라서 의미에 대한 논의는 개별 화자 단위에서는 공허하지만 공동체 단위에서는 유효하다는 언어의 공적성을 강조하는 것이다.

1. ⟪논고⟫에서 ⟪탐구⟫로

크립키는 ⟪논리철학논고⟫로 상징되는 전기 비트겐슈타인과, ⟪철학적 탐구⟫로 상징되는 후기 비트겐슈타인 사이에 현격한 차이가 있다고 보는, 소위 “전통적 해석” 학파에 속한다. 크립키는 ⟪논고⟫에서 제시된 언어관의 특징을 다음과 같이 요약한다.

- 논리적 원자주의. 모든 유의미한 명제는 원자명제의 논리적 합성으로 분석된다.

- 그림 이론. 원자명제와 그것이 나타내는 사태는 서로 그림처럼 대응한다. 원자명제가 나타내는 사태가 성립하는 경우 해당 명제는 참이다.

- 진리조건론. 명제의 의미는 그것의 진리조건 — 즉, 해당 명제에 대응되는 사태가 무엇인지 — 에 있다.

- 선험적 접근. 위에서 개괄된 언어의 특징은 선험적a priori 사유를 통해 추론할 수 있다.

반면 ⟪탐구⟫에서는 ⟪논고⟫와 대비되는 두 가지 언어관이 드러난다고 분석한다.

- 주장조건론. 명제의 의미는 그것의 주장조건assertability condition — 즉, 해당 명제가 어떤 상황에서 주장되거나 기각될 수 있는지 — 에 있다.1

- 실용주의. 특정 명제를 주장하거나 기각하는 것이 우리 삶에서 어떤 역할 또는 기능을 수행하는지에 대한 고찰은 언어의 올바른 이해에 핵심적이다.2

여기서 주장조건론은 비트겐슈타인 이전에도 여타 철학적 입장에서 발견할 수 있는 것이다. 브라우어르의 직관주의 수학, 논리실증주의의 검증론 등이 대표적이다. 크립키는 비트겐슈타인의 독창성이 두 번째 특징, 즉 실용주의에 있다고 본다. 비트겐슈타인은 프레게 등이 요구하는 단어-대상 대응을 비판하며, 그 대신 단어들이 실제로 쓰이는 상황을 고려할 것을 촉구한다. 숫자로 예를 들자면, 프레게는 숫자가 가리키는 대상이 있어야 한다고 주장한다.3 그러나 비트겐슈타인은 숫자가 쓰이는 실제 상황 — 장터에서 물건을 세는 것, 교사가 학생의 수를 세는 것 — 등을 거론하며, 이들 상황에서 숫자 대신 알파벳을 읊었더라도 언어 행위의 목적은 달성되었을 것임을 강조한다. 요컨데 숫자는 프레게의 말마따나 “자연수를 지칭하는 언어”가 아닌 “물건 등을 세는 활동에 종사하는 언어”인 것이다.

2. 회의주의적 해답

주장조건론에 기반한 비트겐슈타인의 후기 언어관에 입각하여 보면 회의주의 논증은 그 즉시 “앨리스는 ‘+’로 덧셈을 의미한다”가 무의미함을 시사하지 않는다. 해당 명제에 대응되는 사태가 없을지언정, 애초에 사태의 존재 여부는 — 진리조건론 언어관과 달리 — 명제가 유의미할 필요조건이 아니기 때문이다.

한편 실용주의는 “앨리스는 ‘+’로 덧셈을 의미한다”가 유의미한 명제로 간주되기 위한 별도의 필요조건을 제시한다. 즉, 해당 명제는 언어게임에서 유용한 역할을 수행해야 한다. 그리고 크립키는 해당 명제가 수행하는 역할을, ⟪탐구⟫에서 등장하는 또다른 사고실험인 “사적 언어 논증”과 결부지어 설명한다. 그러나 그 전에, 비트겐슈타인의 회의주의적 해답의 특징을 버클리 및 흄의 회의주의와 비교하여 고찰해 보자.

2.1. 버클리의 회의주의

크립키는 “회의주의적 해답”이라는 표현으로, 다음 특징을 가지는 논증들을 아울러 지칭한다.

- 우리가 자명한 것으로 생각하는 명제 P를 제시한다.

- 명제 P가 사실 모순적이거나, 불가해하거나, 정당화될 수 없음을 주장하는 “회의주의 역설”을 제시한다.

- 그러나 회의주의 역설에도 불구하고 우리가 일상에서 P를 정당한 명제로서 간주할 수 있는 이유를, P의 의미를 재해석함으로써 설명한다.

- 보너스로, 3에서 재해석한 P의 의미가 “진짜 의미”, “일상인의 의미”이고, 2에서 기각된 P의 의미는 “가짜 의미”, “철학자들이 호도한 의미”라고 선전(?)할 수 있다.

예를 들어 버클리의 관념론을 보자. 버클리는 한 개인이 인식할 수 있는 것은 그가 내면에서 발생하는 심상일 뿐임을 지적한다. 따라서 우리는 결코 ‘외부 대상’의 독립적 존재를 증명할 수 없다. 내적 심상들의 집합으로부터 외부 대상의 존재를 추론하는 것은 논리적으로 정당화될 수 없기 때문이다. 위에서 제시한 3단계에 맞추어 이를 개괄하자면,

- 우리는 “내 손에 사과가 있다”는 명제를 정당한 것으로 간주한다.

- 그러나 개인이 인식할 수 있는 것은 내적 심상으로 제한되므로 1의 명제는 정당화될 수 없다.

- 그럼에도 불구하고 우리가 1의 명제를 정당한 명제로서 간주할 수 있는 이유는, 사실 1의 명제의 진짜 의미는 “나는 빨간색 시각, 새콤한 후각, 구형의 단단한 촉각 등을 느끼고 있다”이기 때문이다.

(크립키는 이런 식의 논증을 좋아하지 않는 티를 원 논문에서 팍팍 낸다. 필자 생각으로는 미국 기능주의 철학자들이 이러한 “회의주의적 해답”을 — 크립키가 보기에 — 부당할 정도로 몰아붙인 데서 온 반감이 아닐까 싶다.)

2.2. 흄의 회의주의

또다른 예시로, 흄의 인과에 대한 회의주의를 보자. 흄은 “사건 A가 사건 B의 원인이다”라는 명제에 대해, “사건 A와 사건 B가 잇달아 일어났다” 이상으로 제시할 수 있는 경험적 근거가 있는지를 질문한다. 그러한 근거는 자연에 실존하는 인과적 연결고리nexus의 관측으로 구성될 것인데, 흄은 그러한 연결고리의 관측은 인간의 경험 영역을 벗어나 있음을 지적한다. 우리가 경험할 수 있는 것은 오직 사건들의 규칙성이다. 즉, 사건 유형type A에 속하는 사건 사례token가 일어날 때, 사건 유형 B에 속하는 사건 사례가 일어나는 것을 수 차례 관측한 것을 두고 우리는 유형 A와 B 사이에 인과가 성립한다고 말한다.

크립키는 흄의 인과 회의주의의 결론이 사적 인과의 불가능성임을 지적한다. 흄의 주장대로 인과가 두 사건 유형 간의 규칙성에 관한 진술이라면, 유형화도 불가능할 정도로 특이한 사건 사례에 대해서는 인과를 따지는 것이 무의미하다. 예를 들어 “중소수와 삼중소수의 충돌로 인해 헬륨이 발생했다”라는 명제는 “중소수”, “삼중소수”, “헬륨”이라는 유형에 해당하는 입자 사례가 여럿 있는데, 이들 입자를 수차례에 걸쳐 충돌시켜 보니 규칙성이 발견되었다는 진술로서 유의미하다. 그러나 우주에 딱 하나씩밖에 존재하지 않는 입자 X와 입자 Y가 있다면, 이들을 충돌시켜 입자 Z가 발생했다고 하더라도 “X와 Y의 충돌로 인해 Z가 발생했다”라고 말할 수 없다. 우리가 말할 수 있는 것은 “X와 Y의 충돌 직후 Z가 발생했다”뿐이다.

크립키는 흄의 이 논증을 염두에 두고 비트겐슈타인의 사적 언어 논증을 읽어볼 것을 제안한다. 크립키의 독해에 따르면 비트겐슈타인과 흄의 논증은 흐름이 매우 비슷하기 때문이다.

3. 사적 언어 논증

3.1. 전통적 해석

이제 본격적으로 사적 언어 논증을 살펴보자. 비트겐슈타인은 ⟪탐구⟫에서 다음과 같은 사례를 제시한다. 앨리스는 자신이 느끼는 어떤 특정한 감정을 언어로 표현하는 데 어려움을 느낀다. 그래서 그는 그 감정에 ’S’라는 이름을 붙이고는, 그 감정을 느낄 때마다 “S를 느낌”이라고 일기에 적는다. 그렇게 몇 년이 지나자 앨리스는 스스로 ’S’의 사용에 익숙해졌다고 느낀다. 여기서 비트겐슈타인은 질문을 던진다. 우리는 앨리스가 ’S’라는 기호에 자신만의 의미를 부여했다고, 즉 그가 사적 언어를 형성했다고 말할 수 있는가?

비트겐슈타인의 답은 부정적이다. 그러나 크립키 또한 지적하듯이, 비트겐슈타인이 사적 언어를 부정하는 이유는 해석자들에게 의문 투성이였다. 가장 표준적인 해석은 다음과 같다. 비트겐슈타인이 사적 언어가 불가능하다고 주장하는 이유는, 개인 혼자서는 자신이 이 기호를 올바르게 사용하고 있다는 확인을 받을 수 없기 때문이다. 가령 앨리스는 오늘 자신이 ’S’라고 부른 감정이 수년 전에 자신이 ’S’라고 부른 감정과 정말로 일치하는가에 대한 회의주의에서 벗어날 수 있다. 앨리스가 유아론적인 회의주의에서 벗어날 수 있는 유일한 길은, 통일된 기호들을 사용하는 언어 공동체에 속함으로써 그들로부터 자신의 기호 사용이 올바르다는 확인을 받는 것이다.

그러나 이 논증은, 일찍이 에이어를 비롯한 수많은 학자가 지적했듯이, 굉장히 허술하다. 가령 내가 지금 나의 감정을 ‘행복’이라고 불러도 되는지 확신할 수 없는 상황에서 다른 사람들에게 “너는 지금 행복한 게 맞아”라고 확인받는 것이 상황을 개선하는가? 그들의 판단이 올바른지는 어떻게 확신할 수 있는가? 오히려 “다른 사람들이 내가 지금 행복한 상태라고 알려주더라도 그들의 판단이 정말로 올바른지 확신할 수 없으니 나 스스로가 내면을 확인해야 한다”는 역방향의 논증이 더 그럴듯하다. 더구나 공동체의 확인 또한 결국에는 시청각을 비롯한 개인의 사적 감각을 통해 수용된다는 사실을 고려하면, 개인이 자신의 내면을 확인하는 것과 공동체의 확인을 받는 것 사이에는 애당초 본질적인 차이가 없다.

3.2. 크립키의 해석

그러나 크립키는 사적 언어 논증을 위와 같이 이해하는 것은 오해라고 주장한다. 비트겐슈타인의 의도는, 사적 언어를 불가능의 영역으로 내쫓는 것이 아니다. 오히려 회의주의 역설에 따르면 모든 언어 — 사적 언어이든 공적 언어이든 — 는 불가능하다. 비트겐슈타인은 이에 맞서 언어의 가능성을 구제하고자 한다. 그 구제의 전략이 언어의 공적성에 호소하는 것이기 때문에, 사적 언어는 불가능의 영역에 남는 것이다.

회의주의 역설에 대한 비트겐슈타인의 “해답”은 다음 세 가지 경우를 고려함으로써 이해할 수 있다. 첫째는 이 우주에서 ‘+’ 기호를 사용하는 사람이 앨리스뿐인 경우이다. 앨리스는 ‘+’에 대한 자신의 성향에 따라 ‘+’를 사용한다 (물론 이는 동어반복적인 진술이다). 이따금 앨리스는 ‘+’로 계산 실수를 할 것이고, 약물에 취해 있는 극단적인 경우에는 ‘+’를 컷셈과 같은 괴이한 방식으로 사용할 수도 있다. 그러나 모든 경우에 앨리스는 스스로 ‘+’를 정당한 규칙에 따라 사용한다고 믿을 것이다. 그리고 크립키-비트겐슈타인 역설에 따르면 앨리스의 믿음을 반증하는 사태는 존재하지 않으므로, 이것이 앨리스의 ‘+’ 사용에 대해 말할 수 있는 전부이다. 크립키의 말을 빌리자면,

화자가, 궁극적으로는 아무런 정당화 없이, 그 자신의 확신에 찬 성향에 따라, 이 방식으로 대답하는 것이 (가령 ‘125’라고 대답하는 것) 올바르고 다른 방식은 (가령 ‘5’라고 대답하는 것) 틀렸다고 말할 수 있다는 것은, ‘규칙에 관해 말하기’라는 우리의 언어게임을 구성하는 요소이다. […] 오직 한 명의 개인만을 고려했을 때 우리가 말할 수 있는 것은, 우리의 일상적 관습[‘규칙에 관해 말하기’라는 언어게임]이 그에게 그 자신에게 떠오르는 방식대로 규칙을 적용할 자격license를 준다는 것이다.

It is part of our language game of speaking of rules that a speaker may, without ultimately giving any justification, follow his own confident inclination that this way (say, responding ‘125’) is the right way to respond, rather than another way (e.g. responding ‘5’). That is, the ‘assertability conditions’ that license an individual to say that, on a given occasion, he ought to follow his rule this way rather than that are, ultimately, that he does what he is inclided to do. […] All we can say, if we consider a single person in isolation, is that our ordinary practice licenses him to apply the rule in the way it strikes him.

(이탤릭체는 본문의 강조, 볼드체는 필자의 강조. “…라고 말할 수 있다는 것은 ‘규칙에 관해 말하기’라는 우리의 언어게임을 구성하는 요소이다”라는 진술을, 가령 “캐슬링을 할 수 있다는 것은 체스를 구성하는 요소이다”에 빗대어 이해하면 해당 진술이 ‘규칙에 대해 말하기’라는 언어게임의 정의의 일부와 다름없음을 알 수 있다. 즉, 그런 말하기가 가능하지 않은 언어게임은 ‘규칙에 대해 말하기’ 언어게임이라고 부를 수 없다.)

하지만 크립키가 지적하듯이 이것은 우리가 ‘규칙에 관해 말하기’라는 언어게임에서 기대하는 바가 아니다. 가령 혼자서 벽을 보고 체스를 두는 사람을 상상해 보자. 그는 1시간으로 체스 시계를 맞추고 백으로서 첫수를 두고는 “상대”, 즉 벽이 응수하기를 기다린다. 하지만 “상대”는 응수를 하지 않아 1시간 후에 시간패를 당하고 만다. 따라서 백은 언제나 승리한다. 이것을 사적 체스라고 부르자. 사적 체스는 체스의 모든 규칙을 만족하지만, 한편으로는 전혀 체스가 아니다. 적어도 우리가 기대하는 체스는 아니다. 통상적인 체스에서는 백이 질 수 있어야 하기 때문이다. 마찬가지로 사적 규칙은 설령 그것이 ‘규칙 말하기’ 언어게임의 규칙을 만족하더라도, 우리가 기대하는 ‘규칙 말하기’ 언어게임은 아니다. 통상적인 ‘규칙 말하기’ 언어게임에서는 화자가 규칙의 준수에 있어 실수를 할 수 있어야 하기 때문이다.

이제 다음 경우로 넘어가 보자. 둘째는 이 우주에서 ‘+’ 기호를 사용하는 사람이 앨리스와 스미스 두 명인 경우이다. ‘+’에 대한 둘의 성향은 일치할 수도, 어긋날 수도 있다. 만약 ‘68 + 57’에 대해 앨리스는 ‘125’라고 대답하고 스미스는 ‘5’라고 대답했다면, 앨리스는 스미스가 ‘+’를 올바른 규칙으로 사용하지 않는다고 지적할 것이다. 그러나 이 지적은 스미스 또한 앨리스에게 할 수 있는 것이다. 그리고 크립키-비트겐슈타인 역설에 따르면 둘 중 누구의 지적이 더 올바른지에 대응하는 사태는 존재하지 않으므로 이것이 둘의 ‘+’ 사용에 대해 말할 수 있는 전부이다.

마지막은 이 우주에서 ‘+’ 기호를 사용하는 사람이 앨리스뿐 아니라 충분히 큰 공동체를 이루는 경우이다. 이 경우, 초기에는 공동체와 상충하는 방식으로 ‘+’를 사용하는 화자들이 있을 수 있더라도, 이들 화자는 ‘+’ 기호가 공동체에서 수행하는 기능에 지장을 일으키기 때문에 공동체에서 점차 사라질 것이다 (여기서 비트겐슈타인이 실용주의적 고려를 중요시하는 이유가 드러난다). 예를 들어 ‘+’의 기능 중 하나는 장부를 관리하는 것이다. 그러나 ‘+’를 컷셈처럼 사용하는 사람들은 장부를 비표준으로 관리할 것이고, 이는 ‘+’를 덧셈처럼 사용하는 사람들이 그들에게 ‘+’의 사용을 더는 위임하지 않을 사유가 된다. 이렇듯 언어의 기능에 기반한 지속된 승인과 추방의 과정은 일관된 규칙을 따르는 화자들의 공동체로 수렴한다. 그리하여 “앨리스는 ‘+’로 덧셈을 의미한다”는, 앨리스의 ‘+’ 사용을 해당 공동체가 승인한다는 표현으로서 유용하며, 따라서 유의미하다.

여기서 크립키가 조건문의 반전inversion of a conditional이라고 부르는 철학적 기술이 활용되었음에 유의하라. 조건문의 반전이란, “P라면 Q이다”라는 명제 대신에 “not Q라면 not P이다”를 주장하는 것이다. 물론 두 조건문은 대우 관계이므로 외연적으로 동치이지만, P와 Q의 우선순위를 설정하는 데 있어 차이가 있다. 전자의 경우에는 P의 성립이 Q의 성립을 결정하는 반면, 후자의 경우에는 Q의 성립이 P의 성립을 결정한다.

언어에 대한 전통적인 관점에 따르면, 화자들이 같은 기호를 같은 방식으로 사용하는 것은 그들이 그 기호에 같은 의미를 부여하고 있다는 사실로서 설명된다. 이 관점에 따르면 다음 조건문이 성립한다.

앨리스는 ‘+’로 덧셈을 의미한다 -> 앨리스는 ’68 + 57’에 대해 ‘125’라고 답한다

그러나 회의주의적 해답은 이 조건문을 다음과 같이 뒤집는다.

앨리스는 ’68 + 57’에 대해 ’125’라고 답하지 않는다 -> 앨리스는 ‘+’로 덧셈을 의미하지 않는다

회의주의적 해답은 진리조건이 아닌 주장조건을 기반으로 한다는 점을 고려하여 더 적확히 적자면 다음과 같다.

앨리스는 ’68 + 57’에 대해 ’125’라고 답하지 않는다 -> ‘규칙에 관해 말하기’ 언어게임이라는 맥락에서, 우리는 “앨리스는 ‘+’로 덧셈을 의미한다”라고 말할 수 없다.

물론 단순히 앨리스가 ’68 + 57’에 대해 ‘125’라고 대답하지 않았다고 해서 우리는 그가 ‘+’로 덧셈을 의미하지 않는다는 극단적인 결론을 바로 도출하지는 않을 것이다. 아마 우리는 앨리스가 계산 실수를 했다고 생각할 것이다. 그러나 앨리스가 ’68 + 57’에 대해 ‘5’라고 답하는 등, 매우 받아들이기 힘든 방식으로 ‘+’ 기호를 사용한다면, 우리는 그가 ‘+’으로 덧셈을 의미한다는 진술을 철회할 것이다.

요컨대 크립키-비트겐슈타인은 ‘규칙에 관해 말해기’라는 언어게임이 자명한 언어게임에서 유용한 언어게임으로 변이하는 과정을, 공동체를 통한 창발적 과정으로서 이해한다.

4. 회의주의적 해답의 특징

4.1. 삶의 형식form of life

회의주의적 해답의 정당성은, 언어 사용자들이 ‘+’로 같은 연산, 즉 덧셈을 수행하는 것으로 수렴한다는 사실에 기반한다. 만약 ’68 + 57’에 대해 A는 125, B는 7, C는 58과 같이 개개인이 저마다 다른 답을 내놓았다면 회의주의적 해답은 성립할 수 없을 것이다.

크립키의 독해에 따르면, 비트겐슈타인은 우리가 기호 사용에서 보이는 동의agreement와 (’68 + 57’에 대해 ‘125’라고 대답한다) 그로써 가능해지는 일련의 활동을 (따라서 가격이 125만 원인 컴퓨터를 68만 원과 57만 원으로 할부할 수 있다) “삶의 형식”이라고 부른다. 비트겐슈타인에 따르면, ’68 + 57’에 대해 우리가 ‘125’라는 일관된 답을 내놓을 수 있는 이유는 우리가 ‘+’로 동일한 연산, 즉 덧셈을 의미하기 때문이 아니다. 오히려, 우리가 ‘+’로 덧셈을 의미한다고 말할 수 있는 이유는, 우리가 공통된 삶의 형식을 기반으로 하는 언어게임에 참여하고 있기 때문이다. 비트겐슈타인의 분석에서 우리가 ’68 + 57’에 대해 ‘125’라는 일관된 답을 내놓는다는 사실은 그저 주어진 사실이지, 해명되어야 할 현상이 아니다.

(개인적 노트: 크립키의 주석 76과, 논리적 외계인 사고실험을 비교해 보자.)

76. Can we imagine forms of life other than our own, that is, can we imagine creatures who follow rules in bizarre quus-like ways? It seems to me that there may be a certain tension in Wittgenstein’s philosophy here. On the one hand, it would seem that Wittgenstein’s paradox argues that there is no a priori reason why a creature could not follow a quus-like rule, and thus in this sense we ought to regard such creatures as conceivable. On the other hand, it is supposed to be part of our very form of life that we find it natural and, indeed, inevitable that we follow the rule for addition in the particular way that we do. (See §231: ““But surely you can see . . . ?” That is just the characteristic expression of someone who is under the compulsion of a rule.”) But then it seems that we should be unable to understand ‘from the inside’ (cf. the notion of ‘Verstehen’ in various German writers) how any creature could follow a quus-like rule. We could describe such behavior extensionally and behavioristically, but we would be unable to find it intelligible how the creature finds it natural to behave in this way. This consequence does, indeed, seem to go with Wittgenstein’s conception of the matter.

Of course we can define the quus function, introduce a symbol for it, and follow the appropriate rule for computing its values. I have done so in this very essay. What it seems may be unintelligible to us is how an intelligent creature could get the very training we have for the addition function, and yet grasp the appropriate function in a quus-like way. If such a possibility were really completely intelligible to us, would we find it so inevitable to apply the plus function as we do? Yet this inevitability is an essential part ofWittgenstein’s own solution to his problem.

The point is even stronger with respect to a term like ‘green’. Can we grasp how someone could be presented with a number of green objects, and be told to apply the term ‘green’ just to ‘things like these’, and yet apply the term learnt as if it meant ‘grue’? It would seem that if we find our own continuation to be inevitable, in some sense we cannot.

4.2. 심리 현상의 외적 기준criteria

기호 사용에 있어서의 동의야말로 화자가 해당 기호를 특정 의미로 사용한다는 진술의 내용이라는 회의주의적 해답은, 심리철학에 대한 비트겐슈타인의 다음 언명으로 이어진다.

“내적 현상은 외적 기준을 필요로 한다.” (§580)

어린아이가 ‘책상’과 ‘아프다’라는 두 단어를 배우는 경우를 생각해 보자. 전자의 경우, 어린아이가 책상을 가리키며 ‘책상’이라고 말하면 부모는 그 발화를 승인할 것이고, 의자를 가리키며 ‘책상’이라고 말하면 틀렸다고 알려줄 것이다. 이와 같은 과정을 통해 어린아이는 ‘책상’이라는 기호의 사용에 있어 언어 공동체와 동의를 이루게 된다. 그러나 ‘아프다’의 경우에는 이것이 불가능하다. 어린아이는 자신이 겪는 감정을 직접 내보임으로써 이것이 ‘아프다’에 해당하는지 확인을 받을 수 없기 때문이다. 대신 아이는 울음을 터뜨리거나, 얼굴을 찌푸리는 등의 외적 행동을 보일 것이고, 그 행동을 기준으로 부모는 ‘아프다’는 아이의 발화가 정당한지 결정할 것이다. 이것이 §580의 의미라면, §580은 — 전통적으로 간주되었던 것처럼 — 비트겐슈타인이 사적 언어 논증을 위해 마련하는 전제가 아니라, 사적 언어 논증과 마찬가지로 회의주의적 역설의 함의이다.

이와 관련해서 크립키는 §580의 유연한liberal 해석과 엄격한 해석을 제시한다. §580을 엄격하게 해석하면, 심리 언어에 속하는 각각의 표현에는 해당 표현과 결부되는 자연적 행동natural expression이 있어야 할 것이다. 예를 들어 아픔에 결부되는 자연적 행동은 얼굴을 찡그리는 것이다. 따라서 언어를 습득 중인 아이가 얼굴을 찡그리며 “아파!”라고 말한다면 우리는 그것을 승인한다. 이와 같은 식으로, 모든 심리적 표현에는 그와 결부되는 자연적 행동이 있으며 이 행동들의 관찰 가능성은 해당 표현들이 사적 언어로 퇴화되는 것을 방지한다.

그러나 크립키는 이보다 더 유연한 해석을 제시한다. 이에 따르면, 외적 기준을 필요로 하는 것은 개개의 심리 표현이 아닌, “심리 언어” 그 자체이다. 크립키는 이것이 심리 언어의 작동에 대한 더 정확한 고찰이라고 본다. 분명한 외적 기준을 가지는 심리 표현들 ‒ 가령, 아픔 ‒ 에 대해 충분한 숙지를 보이는 화자가 있으면, 우리는 그가 심리 언어 일반을 숙지했다고 판단하여, 그가 자신의 내면에서 특정한 감정 또는 퀄리아를 포착했다고 진술하면, 설령 그 감정 및 퀄리아가 어떠한 외적 기준을 가지지 않는다고 하더라도, 그 진술을 정당한 것으로 인정하기 때문이다. (필자가 보기에 “나는 의식을 가지고 있다”가 그러한 진술의 사례에 해당할 듯하다)

이에 관해서는 본문의 주석 81, 82, 83을 보라. (참고로 이 세 주석들은 독자적인 하나의 절을 구성할 만큼 분량이 많다…)

4.3. 회의주의적 해답은 자기순환적인가?

논문의 말미에서 크립키는 회의주의적 해답이 다음과 같이 오해될 수 있음을 경고한다.

언어 공동체가 ‘+’로 덧셈을 의미한다는 것은, 해당 공동체의 일원 대다수가 ‘+’를 덧셈으로 사용한다는 것이다.

또는, 더 엄밀하게 적자면,

언어 공동체가 ’+’로 의미하는 연산이 f라는 것은, 해당 공동체의 일원 대다수가 ‘x + y’에 대해 f(x, y)라고 답한다는 것이다.

크립키에 따르면 이는 잘못된 이해이다. 위와 같이 해석한 회의주의적 해답은 사실상 공동체 단위에서의 성향주의적 분석과 다름없으며, 따라서 성향주의적 분석이 직면하는 난점을 ‒ 전부 다가 아니라면 적어도 일부 ‒ 지니고 있다. 또한 위의 해석은 “언어 공동체가 …로 …을 의미한다”에 대한 진리조건을 제시하고 있다. 이는 진리조건론에서 주장조건론으로 이행하려는 비트겐슈타인의 기획을 근본적으로 잘못 짚은 것이다.

크립키는 비트겐슈타인의 회의주의적 해답이 “언어 공동체가 …로 …을 의미한다”에 대한 새로운 진리조건을 제시하려는 것이 아니라, 단지 그러한 진술을 가능하게 만드는 환경과, 그러한 진술을 사용함으로 인해 얻게 되는 이점에 주목함을 강조한다. 본문을 인용하자면,

이러한 주장조건들이 함의하는 것은, 특정한 덧셈 문제에 대해 모두가 내놓는 대답이, 정의에 의해, 올바른 대답이라는 것이 아니라, 모두가 특정한 대답에 동의한다면, 그 누구도 이 대답에 대한 이의 제기를 정당화하지 못할 것이라는 자명한 관찰이다.

What follows from these assertability conditions is not that the answer everyone gives to an addition problem is, by definition, the correct one, but rather the platitude that, if everyone agrees upon a certain answer, then no one will feel justified in calling the answer wrong.

아마 크립키는 이 대목이 많은 비판의 대상이 될 것임을 (정확히) 예측한 듯하다. 그래서 나중에 그는 긴 주석 87을 추가했다. 주석 87은 비트겐슈타인의 회의주의적 해답이 자기순환적이거나, 여전히 회의주의의 무한회귀에 빠진다는 비판에 대한 해명 스케치이다.

87. 만약 비트겐슈타인이 ‘5’가 아닌 ‘125’가 ‘68 + 57’에 대해 ‘올바른’ 대답임을 보이는 필요충분조건을 제시하려 했던 것이라면, 이는 자기순환의 오류라는 비판이 제기될 수 있었을 것이다. 누군가는 그의 입장을, 나의 대답이 올바른 대답일 필요충분조건은 그 대답이 다른 사람의 대답과 일치하는 것이라는 입장으로 받아들일 수 있다. 그러나 회의주의자와 내가 사전에 이 기준에 합의하더라도, 회의주의자는 내가 과거에 ‘+’로 무엇을 의미했는지에 관해 틀렸던 것처럼, 내가 ‘일치’라는 표현을 잘못된 의미로 사용한다고 말할 수 있지 않은가? 확실히, 덧셈에 대한 규칙을 다른 규칙으로 환원하는 것 — “덧셈 문제가 주어졌을 때, 다른 사람이 대답하는 대로 대답하라!” — 은 여타 환원의 시도만큼이나 비트겐슈타인의 ‘규칙을 해석하기 위한 규칙’이라는 혹독한 비판으로부터 자유롭지 못하다. 더구나 비트겐슈타인이라면 강조했겠듯이, 이 규칙은 언어 수행을 부정확하게 설명한다. 나는 덧셈을 할 때 다른 사람에게 도움을 구하지 않는다. (만약 모두가 이런 규칙을 따라야 했다면 우리는 모두가 서로의 대답을 기다리는 교착 상태에 빠졌을 것이다)

비트겐슈타인의 실제 목표는, 어떤 특정한 행위들이 우리의 삶에서 가지는 기능을 기술describe하는 것이다. 필연적으로 그는 이 기술을 우리의 언어로 해야 한다. 이와 같은 언어 사용에서 항상 가능하듯이, 또다른 삶의 형식을 가지는 일원은 이 기술에 포함된 단어들을 (이를테면 “동의”) 컷셈과 같은 방식으로 해석할 수 있을 것이다. 따라서 우리가 공동체 안에서의 ‘동의’가 이루어졌다고 간주하는 상황에서, 상이한 삶의 형식을 가지는 혹자는 그들이 동의를 이루어내지 못했다고 판단할 수 있다. 이 사실은 비트겐슈타인의 회의주의적 해답에 대한 비판이 될 수 없다. 적어도, 그에게서 언어의 사용 일체를 박탈하려는 것이 아니라면 말이다.

87. If Wittgenstein had been attempting to give a necessary and sufficient condition to show that ‘125’, not ‘5’, is the ‘right’ response to ‘68+ 57’, he might be charged with circularity. For he might be taken to say that my response is correct if and only if it agrees with that of others. But even if the sceptic and I both accept this criterion in advance, might not the sceptic maintain that just as I was wrong about what ‘+’ meant in the past, so I was wrong about ‘agree’? Indeed, to attempt to reduce the rule for addition to another rule - “Respond to an addition problem exactly as others do!” - falls foul of Wittgenstein’s strictures on ‘a rule for interpreting a rule’ just as much as any other such attempted reduction. Such a rule, as Wittgenstein would emphasize, also describes what I do wrongly: I do not consult others when I add. (We wouldn’t manage very well, if everyone had to follow a rule of the proposed form - no one would respond without waiting for everyone else.)

What Wittgenstein is doing is describing the utility in our lives of a certain practice. Necessarily he must give this description in our own language. As in the case of any such use of our language, a participant in another form of life might apply various terms in the description (such as “agreement”) in a non-standard ‘quus-like’ way. Indeed, we may judge that those in a given community ‘agree’, while someone in another form of life would judge that they do not. This cannot be an objection to Wittgenstein’s solution unless he is to be prohibited from any use of language at all.

그러나 몇 가지 의문이 여전히 남는다. 첫째, “이 사실은 비트겐슈타인의 회의주의적 해답에 대한 비판이 될 수 없다”는 크립키의 변호가 타당한지에 대한 의문이 남는다. 둘째, 회의주의적 해답의 의도가 의미 진술의 진리조건을 제시하는 것이 아닌 (특정한 덧셈 문제에 대해 모두가 내놓는 대답이 올바른 대답이다), 의미 진술의 기능을 기술하는 것이라고 하더라도 (모두가 특정한 대답에 동의한다면 그 누구도 이 대답에 대한 이의 제기를 정당화하지 못할 것이다), 과연 후자의 기술이 올바른지에 관해 의문이 남을 수 있다. 즉, 정말로 모두가 특정한 대답에 동의한다면 그 누구도 이 대답에 대한 이의 제기를 정당화하지 못하는가? 이에 관해서, 이어지는 크립키의 주석을 보자.

[그렇다면] 우리 모두가 일치를 보이는 대답이 ‘올바른’ 대답이 아닐 수도 있다는 의문은 정당한가? 분명, 어떤 경우에 한 개인은, 자신의 언어 공동체가 한때 일치를 보였던 대답을 추후에 수정할 수도 있지 않을까, 하는 의문을 가질 수 있다. [필자 주: “간통은 범죄이다”에 대한 공동체의 입장 변경을 생각해 보라] 그러나 한 개인이, 자신의 공동체가 스스로 정정하지 않을지언정 사실은 언제나 틀린 것은 아닐까 하는 의문 또한 가질 수 있는가? 이와 같은 질문을 비트겐슈타인의 개념적 틀에서 정립하기란 어렵다는 것은 사실이다. 그것은, 어떤 ‘[객관적] 사실’로서, 우리가 항상 틀린 것은 아닌지에 대한 질문으로 보이는데, 그러한 사실은 존재하지 않기 때문이다.

Does it make any sense to doubt whether a response we all agree upon is ‘correct’? Clearly in some cases an individual may doubt whether the community may correct, later, a response it had agreed upon at a given time. But may the individual doubt whether the community may not in fact always be wrong, even though it never corrects its error? It is hard to formulate such a doubt within Wittgenstein’s framework, since it looks like a question, whether, as a matter of ‘fact’, we might always be wrong; and there is no such fact.

그렇다고 해서 크립키-비트겐슈타인이 의미의 규칙에 대한 전권을 오로지 공동체에 귀속하는 것은 아니다. 이어지는 주석에서 크립키는 의미와 규칙 따르기에 있어 개인이 가지는 자율성의 영역을 보장하는 단서를 남겨 놓는다.

다른 한편으로, 비트겐슈타인의 개념적 틀 안에서도 다음만큼은 여전히 사실이다. 공동체가 언제나 어떤 대답을 내놓았는지에 관한 정보는, 내가 덧셈 문제의 대답을 확정하는 데 있어 전혀 필요하지 않다. 설령 [덧셈의 사용에 관한 공동체의] 정보가 주어졌더라도, 나 혼자서 정당하게 계산을 수행할 수 있다는 사실 또한 우리의 ‘언어게임’의 일부이다. [필자 주: 이를 애쉬의 동조 실험과 비교해 보라.]

On the other hand, within Wittgenstein’s framework it is still true that, for me, no assertions about community responses for all time need establish the result of an arithmetical problem; that I can legitimately calculate the result for myself, even given this information, is part of our ‘language game’.

아마 독자 분은 그래서 도대체 크립키가 하고 싶은 말이 무엇인지 혼란스러울 것이다. 문제는, 필자도 매우 혼란스럽다는 것이다. 그리고 필자 생각에, 크립키 본인도 이 점에 관해서는 혼란을 느낀 듯하다. 크립키의 주석은 다음의 인정으로 맺는다.

나는 이러한 질문들에 대해 어떤 긴장감이 여전히 남아 있을 수 있다고 느낀다. 시간과 지면의 제약, 그리고 내가 변호자 및 해설자의 역할을 버리고 비판자의 입장을 취해야 할지도 모른다는 점 때문에, 나는 이 문제에 대해 더 깊이 논의하지 않기로 했다.

I feel some uneasiness may remain regarding these questions. Considerations of time and space, as well as the fact that I might have to abandon the role of advocate and expositor in favor of that of critic, have led me not to carry out a more extensive discussion.

요점을 정리해보자면 이렇다.

-

회의주의적 해답을 다음과 같이 이해하는 것은 잘못되었다: “‘68 + 57’에 대해 ‘125’라고 대답하는 것은 옳다”가 참일 필요충분조건은, 공동체가 ‘68 + 57’에 대해 ‘125’라는 일치된 대답을 보인다는 것이다.

-

회의주의적 해답은 다음과 같이 이해되어야 한다: “‘68 + 57’에 대해 ‘125’라고 대답하는 것은 옳다”가 공동체 안에서 받아들여질 필요충분조건은, 공동체가 ‘68 + 57’에 대해 ‘125’라는 일치된 대답을 보인다는 것이다.

- 다르게 말해, 공동체가 ‘68 + 57’에 대해 ‘125’라는 일치된 대답을 보인다면, “‘68 + 57’에 대해 ‘125’라고 대답하는 것은 틀렸다”는 발화는 해당 공동체에서 정당하게 받아들여지지 않는다.

-

2에 대해 다음의 의문이 제기될 수 있다.

- 1이 자기순환적이지만 2는 자기순환적이지 않은 이유가 불분명하다.

- 어떤 경우에는 공동체가 일치된 대답을 보이는 상황에서도 개인이 정당하게 그 대답이 정녕 올바른지에 관한 의문을 제기할 수 있는 것으로 보인다.

이 의문들은 크립키의 원 논문에서 다소 불명확하게 설명되었고, 실제로 이후 회의주의적 해답에 대해 제기된 비판들은 이들 의문에 초점을 맞춘다. 이에 관해서는 추후에 기회가 된다면 별도의 글로 정리해 보겠다.

-

“주장조건”이라는 표현을 사용했으나, 비트겐슈타인은 ⟪탐구⟫에서 평서문뿐 아니라 명령문, 의문문, 감탄문 등 다양한 유형의 문장을 고려함을 간과해서는 안 된다. 따라서 “주장조건”보다 “정당화 조건justification condition” — 어떤 상황에서 문장의 발화가 정당한가? — 이라는 표현이 더 적절할 수 있다. 그러나 이 표현에도 석연찮은 점이 있는데, 화자가 특정 문장을 발화하고자 하는 의도 외에는 그 문장의 발화를 정당화하는 독립적인 근거가 없는 경우가 있기 때문이다 (비트겐슈타인에 따르면 “아야!”가 그러한 사례에 해당한다). 따라서 크립키는 “주장조건”이라는 표현을, 그것이 평서문을 암시적으로 우선시한다는 단점에도 불구하고, 사용한다. 이와 관련해서 크립키의 원 논문의 주석 63을 보라. ↩

-

물론 비트겐슈타인의 실용주의는 미국 실용주의 학파와는 구별되는 것이다. 본문의 “실용주의”는 설명의 편의를 위해 사용된 표현으로, 그 정확한 의미는 이후 내용에서 드러날 것이다. ↩

-

프레게의 카이사르 문제를 참고하라. ↩

Is Private Language Possible?

21 Jul 2025This post was originally written in Korean, and has been machine translated into English. It may contain minor errors or unnatural expressions. Proofreading will be done in the near future.

In the previous post, I examined the Kripke-Wittgenstein paradox. To summarise, the Kripke-Wittgenstein paradox is based on the consideration that there are no normative facts encompassing the infinite cases in which a particular word can be used. From this, Kripke-Wittgenstein draws the following conclusion:

“Speaker A means M by symbol s” corresponds to no fact.

According to Kripke’s reading, Wittgenstein offers a “sceptical solution” to this conclusion. That is, he accepts the above conclusion as it stands—there is no fact corresponding to “Alice means addition by ‘+’“—while explaining how it can be used meaningfully, unlike “Alice’s thoughts are green”. The gist of the explanation is to emphasise the publicity of language: the meaning of language is inextricably linked to the function it has in the community, and therefore discussions of meaning are vacuous at the level of individual speakers but valid at the community level.

1. From the Tractus to the Investigations

Kripke belongs to the so-called “traditional interpretation” school, which sees a stark difference between early Wittgenstein, symbolised by the Tractatus Logico-Philosophicus, and later Wittgenstein, symbolised by the Philosophical Investigations. Kripke summarises the characteristics of the view of language presented in the Tractus as follows:

- Logical atomism. All meaningful propositions are analysed as logical compositions of atomic propositions.

- Picture theory. Atomic propositions and the states of affairs they represent correspond to each other like pictures. When the state of affairs represented by an atomic proposition obtains, the proposition is true.

- Truth-conditional theory. The meaning of a proposition lies in its truth conditions—that is, what state of affairs corresponds to that proposition.

- A priori approach. The characteristics of language outlined above can be inferred through a priori reasoning.

By contrast, Kripke analyses that the Investigations reveals two views of language that contrast with the Tractus.

- Assertability-conditional theory. The meaning of a proposition lies in its assertability conditions—that is, in what circumstances the proposition can be asserted or rejected.1

- Pragmatism. Consideration of what role or function asserting or rejecting a particular proposition plays in our lives is central to a proper understanding of language.2

Here, assertability-conditional theory can be found in other philosophical positions even before Wittgenstein. Brouwer’s intuitionist mathematics and logical positivism’s verificationism are representative examples. Kripke sees Wittgenstein’s originality as lying in the second characteristic, namely pragmatism. Wittgenstein criticises the word-object correspondence demanded by Frege and others, urging instead that we consider the actual situations in which words are used. To take numbers as an example, Frege argues that there must be objects to which numbers refer.3 However, Wittgenstein mentions actual situations in which numbers are used—counting goods in the marketplace, teachers counting students—and emphasises that in these situations, if the alphabet had been recited instead of numbers, the purpose of the linguistic act would still have been achieved. In short, numbers are not, as Frege would have it, “language that refers to natural numbers” but “language that engages in the activity of counting things”.

2. The Sceptical Solution

From the perspective of Wittgenstein’s later view of language based on assertability-conditional theory, the sceptical argument does not immediately suggest that “Alice means addition by ‘+’” is meaningless. Even if there is no state of affairs corresponding to the proposition, the existence of a state of affairs is not—unlike the truth-conditional view of language—a necessary condition for a proposition to be meaningful.

On the other hand, pragmatism provides a separate necessary condition for “Alice means addition by ‘+’” to be regarded as a meaningful proposition. That is, the proposition must play a useful role in the language game. Kripke explains the role played by this proposition in connection with another thought experiment that appears in the Investigations, the “private language argument”. But before that, let us consider the characteristics of Wittgenstein’s sceptical solution in comparison with the scepticism of Berkeley and Hume.

2.1. Berkeley’s Scepticism

By the expression “sceptical solution”, Kripke collectively refers to arguments with the following characteristics:

- Present a proposition P that we consider self-evident.

- Present a “sceptical paradox” that claims that proposition P is in fact contradictory, incomprehensible, or unjustifiable.

- Nevertheless, explain why we can regard P as a legitimate proposition in everyday life by reinterpreting the meaning of P, despite the sceptical paradox.

- As a bonus, one can propagate that the meaning of P reinterpreted in 3 is the “real meaning”, the “meaning of ordinary people”, and that the meaning of P rejected in 2 is the “false meaning”, the “meaning misled by philosophers”.

Consider, for example, Berkeley’s idealism. Berkeley points out that what an individual can perceive is only the mental images that occur within him. Therefore, we can never prove the independent existence of ‘external objects’. This is because inferring the existence of external objects from a collection of internal mental images cannot be logically justified. To outline this in accordance with the three stages presented above:

- We regard the proposition “There is an apple in my hand” as legitimate.

- However, since what an individual can perceive is limited to internal mental images, the proposition in 1 cannot be justified.

- Nevertheless, the reason we can regard the proposition in 1 as a legitimate proposition is that the real meaning of the proposition in 1 is actually “I am experiencing red visual sensations, sour olfactory sensations, spherical hard tactile sensations, etc.”

(Kripke clearly shows his distaste for this kind of argument in the original paper. In my view, this may stem from resentment at the way American functionalist philosophers have—in Kripke’s view—unjustifiably pushed such “sceptical solutions”.)

2.2. Hume’s Scepticism

As another example, consider Hume’s scepticism about causation. Hume asks whether there is empirical evidence for the proposition “Event A is the cause of event B” that can be presented beyond “Event A and event B occurred in succession”. Such evidence would consist of observations of causal nexuses that actually exist in nature, but Hume points out that observations of such nexuses are beyond the realm of human experience. What we can experience is only regularities of events. That is, when we observe several times that when an event token belonging to event type A occurs, an event token belonging to event type B occurs, we say that causation obtains between types A and B.

Kripke points out that the conclusion of Hume’s causal scepticism is the impossibility of private causation. If, as Hume argues, causation is a statement about regularities between two event types, then it is meaningless to discuss causation for event tokens that are so peculiar that they cannot even be typed. For example, the proposition “Helium was generated by the collision of a meson and a trion” is meaningful as a statement that there are several particle tokens corresponding to the types “meson”, “trion”, and “helium”, and that regularity was discovered by colliding these particles repeatedly. However, if there are particles X and Y that exist only once in the universe, then even if particle Z were generated by colliding them, we could not say “Z was generated because of the collision of X and Y”. All we can say is “Z was generated immediately after the collision of X and Y”.

Kripke suggests reading Wittgenstein’s private language argument with Hume’s argument in mind. According to Kripke’s reading, the flow of arguments between Wittgenstein and Hume is very similar.

3. The Private Language Argument

3.1. Traditional Interpretation

Now let us examine the private language argument proper. Wittgenstein presents the following case in the Investigations. Alice has difficulty expressing a particular emotion she feels in language. So she gives that emotion the name ‘S’ and writes “feeling S” in her diary whenever she feels that emotion. After several years, Alice feels that she has become familiar with the use of ‘S’. Here Wittgenstein poses a question. Can we say that Alice has given her own meaning to the symbol ‘S’, that is, that she has formed a private language?

Wittgenstein’s answer is negative. However, as Kripke also points out, Wittgenstein’s reasons for rejecting private language were puzzling to interpreters. The most standard interpretation is as follows. The reason Wittgenstein argues that private language is impossible is that an individual alone cannot receive confirmation that he is using this symbol correctly. For instance, Alice can escape from scepticism about whether the emotion she calls ‘S’ today really matches the emotion she called ‘S’ years ago. The only way Alice can escape from solipsistic scepticism is to belong to a linguistic community that uses unified symbols and receive confirmation from them that her use of symbols is correct.

However, this argument is, as numerous scholars including Ayer have long pointed out, extremely flimsy. For instance, when I am uncertain whether I may now call my emotion ‘happiness’, does receiving confirmation from others saying “You are indeed happy now” improve the situation? How can we be certain that their judgement is correct? Rather, the reverse argument that “Even if others tell me that I am now in a state of happiness, I cannot be certain that their judgement is really correct, so I myself must check my inner state” is more plausible. Moreover, considering that community confirmation is also ultimately received through an individual’s private senses, including sight and hearing, there is essentially no difference between an individual checking his own inner state and receiving confirmation from the community.

3.2. Kripke’s Interpretation

However, Kripke argues that understanding the private language argument in this way is a misunderstanding. Wittgenstein’s intention is not to banish private language to the realm of impossibility. Rather, according to the sceptical paradox, all language—whether private or public—is impossible. Wittgenstein seeks to rescue the possibility of language in response to this. Because the strategy of this rescue appeals to the publicity of language, private language remains in the realm of impossibility.

Wittgenstein’s “solution” to the sceptical paradox can be understood by considering the following three cases. The first is the case where Alice is the only person in this universe who uses the ‘+’ symbol. Alice uses ‘+’ according to her own inclination towards ‘+’ (of course, this is a tautological statement). From time to time Alice will make calculation errors with ‘+’, and in extreme cases when she is under the influence of drugs, she may use ‘+’ in bizarre ways like quaddition. But in all cases Alice will believe that she is using ‘+’ according to legitimate rules. And according to the Kripke-Wittgenstein paradox, there are no facts that refute Alice’s belief, so this is all that can be said about Alice’s use of ‘+’. To borrow Kripke’s words:

It is part of our language game of speaking of rules that a speaker may, without ultimately giving any justification, follow his own confident inclination that this way (say, responding ‘125’) is the right way to respond, rather than another way (e.g. responding ‘5’). That is, the ‘assertability conditions’ that license an individual to say that, on a given occasion, he ought to follow his rule this way rather than that are, ultimately, that he does what he is inclined to do. […] All we can say, if we consider a single person in isolation, is that our ordinary practice licenses him to apply the rule in the way it strikes him.

(Italics are the original emphasis, bold is my emphasis. The statement “It is part of our language game of speaking of rules that a speaker may say…” can be understood by analogy to “Castling is part of chess”, showing that such statements are no different from part of the definition of the language game of ‘speaking of rules’. That is, a language game in which such speech is not possible cannot be called the language game of ‘speaking of rules’.)

But as Kripke points out, this is not what we expect from the language game of ‘speaking of rules’. For instance, imagine someone playing chess alone against a wall. He sets a chess clock for one hour and makes the first move as white, then waits for his “opponent”, the wall, to respond. But the “opponent” does not respond and loses by timeout after an hour. Therefore white always wins. Let us call this private chess. Private chess satisfies all the rules of chess, but it is not chess at all. At least, it is not the chess we expect. In normal chess, white must be able to lose. Similarly, private rules, even if they satisfy the rules of the ‘rule-speaking’ language game, are not the ‘rule-speaking’ language game we expect. In the normal ‘rule-speaking’ language game, the speaker must be able to make mistakes in following rules.

Now let us move on to the next case. The second is the case where Alice and Smith are the two people in this universe who use the ‘+’ symbol. Their inclinations towards ‘+’ may match or diverge. If Alice answers ‘125’ and Smith answers ‘5’ to ‘68 + 57’, Alice will point out that Smith is not using ‘+’ according to the correct rule. However, this pointing out is something Smith can also do to Alice. And according to the Kripke-Wittgenstein paradox, there are no facts corresponding to which of their pointings out is more correct, so this is all that can be said about their use of ‘+’.

Finally, there is the case where those who use the ‘+’ symbol in this universe form a sufficiently large community, not just Alice. In this case, although there may initially be speakers who use ‘+’ in ways that conflict with the community, these speakers will gradually disappear from the community because they interfere with the function that the ‘+’ symbol performs in the community (here the reason why Wittgenstein values pragmatic considerations becomes apparent). For example, one of the functions of ‘+’ is to manage accounts. However, people who use ‘+’ like quaddition will manage accounts in a non-standard way, which gives those who use ‘+’ like addition reason not to delegate the use of ‘+’ to them any longer. In this way, the sustained process of approval and expulsion based on linguistic function converges to a community of speakers who follow consistent rules. Thus “Alice means addition by ‘+’” is useful as an expression that the community approves of Alice’s use of ‘+’, and therefore meaningful.

Note that what Kripke calls inversion of a conditional is employed here as a philosophical technique. Inversion of a conditional means asserting “if not Q then not P” instead of the proposition “if P then Q”. Of course, the two conditionals are contrapositives and therefore extensionally equivalent, but they differ in setting the priority between P and Q. In the former case, the obtaining of P determines the obtaining of Q, whereas in the latter case, the obtaining of Q determines the obtaining of P.

According to the traditional view of language, the fact that speakers use the same symbol in the same way is explained by the fact that they assign the same meaning to that symbol. According to this view, the following conditional obtains:

Alice means addition by ‘+’ -> Alice answers ‘125’ to ‘68 + 57’

However, the sceptical solution inverts this conditional as follows:

Alice does not answer ‘125’ to ‘68 + 57’ -> Alice does not mean addition by ‘+’

More precisely, considering that the sceptical solution is based on assertability conditions rather than truth conditions:

Alice does not answer ‘125’ to ‘68 + 57’ -> In the context of the language game of ‘speaking of rules’, we cannot say “Alice means addition by ‘+’”.

Of course, we would not immediately draw the extreme conclusion that Alice does not mean addition by ‘+’ simply because she did not answer ‘125’ to ‘68 + 57’. We would probably think that Alice made a calculation error. However, if Alice uses the ‘+’ symbol in a very unacceptable way, such as answering ‘5’ to ‘68 + 57’, we would withdraw the statement that she means addition by ‘+’.

In short, Kripke-Wittgenstein understands the process by which the language game of ‘speaking of rules’ transforms from a trivial language game to a useful language game as an emergent process through community.

4. Characteristics of the Sceptical Solution

4.1. Form of Life

The legitimacy of the sceptical solution is based on the fact that language users converge on performing the same operation, namely addition, with ‘+’. If individuals each gave different answers to ‘68 + 57’—A giving 125, B giving 7, C giving 58—the sceptical solution could not obtain.

According to Kripke’s reading, Wittgenstein calls the agreement we show in the use of symbols (answering ‘125’ to ‘68 + 57’) and the series of activities thereby made possible (thus being able to pay for a computer costing £125,000 in instalments of £68,000 and £57,000) a “form of life”. According to Wittgenstein, the reason we can give the consistent answer ‘125’ to ‘68 + 57’ is not because we mean the same operation, namely addition, by ‘+’. Rather, the reason we can say that we mean addition by ‘+’ is that we are participating in a language game based on a common form of life. In Wittgenstein’s analysis, the fact that we give the consistent answer ‘125’ to ‘68 + 57’ is simply a given fact, not a phenomenon to be explained.

(Personal note: Compare Kripke’s footnote 76 with the logical alien thought experiment.)

76. Can we imagine forms of life other than our own, that is, can we imagine creatures who follow rules in bizarre quus-like ways? It seems to me that there may be a certain tension in Wittgenstein’s philosophy here. On the one hand, it would seem that Wittgenstein’s paradox argues that there is no a priori reason why a creature could not follow a quus-like rule, and thus in this sense we ought to regard such creatures as conceivable. On the other hand, it is supposed to be part of our very form of life that we find it natural and, indeed, inevitable that we follow the rule for addition in the particular way that we do. (See §231: ““But surely you can see . . . ?” That is just the characteristic expression of someone who is under the compulsion of a rule.”) But then it seems that we should be unable to understand ‘from the inside’ (cf. the notion of ‘Verstehen’ in various German writers) how any creature could follow a quus-like rule. We could describe such behaviour extensionally and behaviouristically, but we would be unable to find it intelligible how the creature finds it natural to behave in this way. This consequence does, indeed, seem to go with Wittgenstein’s conception of the matter.

Of course we can define the quus function, introduce a symbol for it, and follow the appropriate rule for computing its values. I have done so in this very essay. What it seems may be unintelligible to us is how an intelligent creature could get the very training we have for the addition function, and yet grasp the appropriate function in a quus-like way. If such a possibility were really completely intelligible to us, would we find it so inevitable to apply the plus function as we do? Yet this inevitability is an essential part of Wittgenstein’s own solution to his problem.

The point is even stronger with respect to a term like ‘green’. Can we grasp how someone could be presented with a number of green objects, and be told to apply the term ‘green’ just to ‘things like these’, and yet apply the term learnt as if it meant ‘grue’? It would seem that if we find our own continuation to be inevitable, in some sense we cannot.

4.2. External Criteria for Psychological Phenomena